СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ

ТОМ ПЕРВЫЙ

О НАШЕМ РАССКАЗЕ

(Вступительная статья)

Что такое рассказ? Точный ответ найти не просто. Попытки отгородить понятие «рассказ» от понятия «новелла» или, скажем, короткая повесть оказывались бесплодными.

Ясно одно: рассказом называют короткое произведение художественной литературы. Такая формулировка не утверждает ни особое строение, ни наличие или отсутствие вымысла. Она подчеркивает главное свойство, отличающее рассказ от других литературных жанров и определяет его особые качества. Это главное свойство — краткость.

Конечно, краткость — понятие относительное, известны рассказы-притчи в несколько строк, а пространные сочинения в два, а то и в три печатных листа иногда тоже почему-то величают рассказами. Сомерсет Моэм, например, ограничил протяженность рассказа (правда, не своего, а чужого) одним часом чтения.

Судя по произведениям советской многонациональной литературы, собранным в этом двухтомнике, С. Моэм не далек от истины.

Рассказ отличается от повести или романа прежде всего психологически. Сам выбор факта, извлечение его из общего потока жизни, признание, что именно этот факт достоин быть центром повествования, предметом художественного исследования и всеобщего интереса, делает его чем-то особенным, заставляет вглядеться в него, как в лицо, выхваченное из пестрой толпы демонстрантов и укрупненное линзой трансфокатора.

Рассказ обычно имеет дело с одним, отдельным явлением. И чем отчетливей угадывается читателем место и роль этого явления в общей структуре бытия, тем талантливей и долговечней рассказ.

Это чем-то похоже на фотозагадку: с очень близкого расстояния фотографируется небольшая часть предмета и предлагается узнать, что изображено на снимке. Чтобы трудней было угадать, фотограф старается выбрать необычный, неожиданный ракурс; рассказчик же мобилизует все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы помочь читателю увидеть и понять целое.

Из этих средств для короткого рассказа наиболее существенны мелодия повествования, деталь и трактовка центрального образа.

Мелодия прозы — это не музыка и не имитация музыки, а воспроизведение средствами литературы приблизительно того же впечатления, которое мы получаем, слушая музыку.

По словам И. Бунина, прежде чем начинать писать, он должен найти звук. «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой». Музыкальное ощущение идеи, которое И. Бунин называл «звуком», А. Островский «тоном», О. Мандельштам «дыханием словесного строя», а К. Паустовский «ритмом прозы», во многом определяет и композицию и отбор слов в рассказе.

Внутренняя мелодия повествования обогащает в одинаковой мере и рассказ и роман. Разница, однако, в том, что роман — произведение полифоническое, — так же как опера, не может строиться на единственном мотиве. А в коротком рассказе единство мелодии, единый аккомпанемент — одно из решающих условий его цельности. В этом смысле рассказ больше похож не на оперу, а на песню.

Ю. Олеша считал, что на современного читателя наиболее сильно влияют вещи, написанные за один присест.[1] Это и понятно, — верно найденная мелодия не успевает измениться или ослабнуть в рассказе, написанном «не переводя дыхания», она настойчиво подчеркивает искренность автора, его заинтересованность предметом изображения.

Читатель гораздо более чуток к мелодическому строю прозы, чем принято думать. Такая квалифицированная читательница, как академик М. Нечкина, не без основания полагает, что по тону, принятому литератором, легче всего установить, «нужно или не нужно произведение ему самому».[2]

Краткость не оставляет рассказчику времени на раскачку. Он обязан в считанные минуты овладеть вниманием читателя, настроить его, так сказать, на свой лад.

Не менее сильнодействующим, емким и экономным выразительным средством является художественная деталь. Известно, какое значение придавал ей Чехов. И действительно, деталь как будто специально создана в помощь литераторам, сочиняющим короткие вещи.

В отличие от случайной подробности, оригинальная, меткая, свежая деталь дает возможность читателю с помощью мгновенной «цепной реакции» ассоциаций увидеть и почувствовать предмет или явление в целом, сразу, минуя последовательно-логическую цепь частностей, увидеть и почувствовать так, как видит и чувствует автор.

В рассказе «В чистом поле за проселком» Е. Носов скупо упомянул про кузнеца Захара: «…все годы провисел его портрет на колхозной Доске почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили». А мы видим не только кузнеца Захара. Перед нами дружный, благодарный, трудом спаянный коллектив колхозников, умный руководитель, — может быть, из военных, — перед нами время, недалекое от тех лет, когда погибавшие за родину воины-герои навечно включались в ротные списки и с тех пор ежедневно выкликаются на поверках.

Владимиру Фоменко помогло нарисовать облик молодого пасечника, демобилизованного конника сверхсрочной службы не только упоминание о гимнастерке с целлулоидовым воротничком, но и скромная речевая деталь: «без трех пять». Так, с военной точностью, отмечает пасечник, поглядев на часы.

В рассказе «Песня» Э. Капиев описывает постройку сакли. В Дагестане бытовала древняя традиция — вешать на окнах строения куклы и амулеты, чтобы злые духи не поселились раньше хозяев. «Одна из кукол изображала красноармейца-пограничника», — коротко замечает автор. Как много говорит эта крошечная деталь о противоборстве нового и отживающего.

В надлежащем тексте иногда и простое, «серое» слово преображается в выразительную деталь. После канцелярского словечка «ранбольной», которым медицинская сестра оценивает пришедшего на прием инвалида, вряд ли нужно долго описывать казенную обстановку амбулатории («Ясным ли днем» В. Астафьева).

Естественно, что художественная деталь присутствует в любом истинном произведении искусства. Но только в рассказе она чувствует себя дома, обретает особый блеск и выразительность.

В центре сочинений, посвященных описанию судеб человеческих, заветную мысль автора обычно воплощает главный герой. Мысль эту он не обязательно декларирует (Дон-Кихот, например, не имел о ней ни малейшего представления). Чем непринужденней идея писателя воплощается в персонаж, тем произведение совершенней.

Если далеко не во всяком романе удается без труда выделить такого героя из массы действующих лиц, то в коротком рассказе каждый шаг центрального персонажа сопровождается прожектором авторского внимания.

Классический рассказ доказал, что значительные «романные» мысли по плечу и этому жанру. Майор Ковалев («Нос» Гоголя), Мымрецов («Будка» Г. Успенского), чеховские Пришибеев, человек в футляре, душечка, Ионыч, печенег, бунинский человек из Сан-Франциско, скрипач Сашка («Гамбринус» А. Куприна), Челкаш М. Горького — все эти герои коротких рассказов — живые люди и одновременно типические образы, носители полновесных идей, нарицательные имена определенных концепций существования, особых социальных максим.

Молодой советский рассказ ввел в литературу нового героя, творца революции. Вчерашние пролетарии, батраки, солдаты, опрокинувшие помещичью монархию, учились по-новому жить, по-новому думать, по-новому различать добро и зло. Они отважно руководили коммунами, командовали дивизиями и заводами, ставили спектакли, самоуком осваивали иностранные языки, готовясь к мировой революции.

Такого героя старая литература не знала.

Вступив хозяином в недоступные прежде слои, герой этот очутился в чуждой языковой сфере. Он был вынужден осваивать незнакомые слова и понятия, сплавлять трудовой язык народа с мудреной лексикой «спеца», директора, управляющего, руководителя. Видимо, здесь одна из причин «сказового взрыва», характерного для новорожденного советского рассказа («Серапионы», Вяч. Шишков).

Гораздо более важной особенностью короткой прозы того времени было настойчивое стремление оглянуться назад, в недавнее прошлое, сравнить то, что было, с тем, что стало. Иногда сюжет рассказа сплетался из двух линий: прошлое — настоящее («Поезд на юг» А. Малышкина). Иногда просто, без комментариев, описывалось обычное явление времен царской империи, вызывавшее у советского читателя удивление и отвращение («Срочный фрахт» Б. Лавренева, «Подпоручик Киже» Ю. Тынянова).

Рассказы утверждали: «Вот какой гигантский шаг мы совершили от гнета и бесправия в царство свободы. Наши силы безмерны. Наше счастье в наших руках».

В этой оптимистической уверенности особенно отчетливо проявилась преемственность, соединяющая в непрерывную цепь русский классический и советский рассказы.

В сущности, между классиками и советскими писателями временного разрыва не было. Рассказы Александра Серафимовича хвалил еще Лев Толстой. А многие молодые писатели постоянно ощущали взыскательно-ободряющий взор Максима Горького.

Цель настоящего издания — показать богатство и многообразие жанра рассказа в советской литературе, познакомить читателя с достижениями советской новеллистики. Входящие в сборник произведения принадлежат писателям разных поколений, представляющим разные национальные литературы, писателям, связанным с несхожими художественными традициями.

Александр Твардовский видел особенность русского реалистического рассказа в том, что этот рассказ отдает предпочтение изображению «обыкновенного» перед «необыкновенным». Оценивая творчество Бунина, Твардовский пишет:

«Бесспорная и непреходящая художническая заслуга Бунина прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюденного художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет „замкнутой“ концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы».

И. А. Бунин «приковывает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись».[3]

Рассказы такого рода, по мнению Твардовского, ведут свою родословную от знаменитых «Записок охотника», созданных И. Тургеневым в середине прошлого столетия, — в годы, предшествовавшие падению крепостного права.

Однако бессюжетность и будничность предмета изображения не все считают непременной принадлежностью русского рассказа.

Одному из мастеров короткого жанра — Михаилу Зощенко — даже казалось, что «вместе с Пушкиным погибла та настоящая народная линия в русской литературе, которая была начата с таким удивительным блеском и которая (во второй половине прошлого столетия) была заменена психологической прозой, чуждой, в сущности, духу нашего народа».[4]

Оба эти категорические высказывания не столь противоположны. В них выражена одна и та же мысль: русский рассказ последнего столетия представляет собой, по преимуществу, сочинение, пренебрегающее четким сюжетом и не имеющее, так же как и сама жизнь, «замкнутой» концовки. Разница только в том, что один писатель видит в этом достижение, а другой — недостаток.

Вспомнив короткие вещи Л. Толстого, Н. Лескова, А. Куприна, А. Чехова, К. Станюковича, легко убедиться, что литература наша никогда не ограничивалась односторонним, исключительно психологическим повествованием. И первые советские писатели свободно располагались на выбранном каждым из них расстоянии между крайними точками (обыкновенное — необыкновенное, психология — острый сюжет). В двадцатые годы, кроме М. Горького, М. Шолохова и А. Серафимовича, уже работали фантаст-реалист А. Грин, остроироничный В. Катаев, героический романтик И. Бабель. Внешне бесстрастно рассказывал драматические истории М. Булгаков, раздумывал о жизни и творчестве М. Пришвин, выписывал лирические пастели К. Паустовский, оттачивал строку до холодного блеска Ю. Олеша, мудро скоморошествовал Мих. Зощенко.

Этот далеко не полный перечень показывает, каким пестрым стилистическим спектром был расцвечен молодой советский рассказ.

Самыми разными средствами писатели увековечивали человека, который не только утверждал бытие, как деяние, но и стремился раскрыть сокровенный смысл своего деяния.

Показательно в этом отношении творчество А. Платонова. С внимательной нежностью изображал он механика, землероба, машиниста локомотива, электрика, землекопа в труде, в мыслях о труде, в трудовых замыслах. Особый стиль, выработанный Платоновым, соответствовал основательному строю мышления человека труда, его неторопливой дотошности, его чувству нерасторжимого единства с родной природой, его доброму отношению к машине, как к живому существу. Раскрепощенный труд в рассказах Платонова — неутолимая природная потребность человека, и мучительно тяжелая, и бесконечно радостная, как любовь.

В истории нашего рассказа были такие периоды, когда правдивое изображение жизни подменялось литературщиной, мелодия художественного слова — ритмизованной дешевкой, уродство областного жаргона выдавалось за речевую деталь, а творец и созидатель, упрямо преодолевающий горы трудностей, заменялся лобовым «положительным героем».

Максим Горький настойчиво пытался выправить положение, однако критическая суета рапповцев, хлопотливые наставники и писательские дядьки, определявшие, о чем можно писать, а о чем нельзя, нанесли литературе большой вред.

Известно, что таланты рождаются не по плану. Вряд ли можно ожидать, что каждый год будут появляться на свет, например, по два гениальных писателя и по три поэта. Обыкновенно после относительно долгого, длящегося порой десятилетиями, бесплодья возникает вдруг целая плеяда новых интересных имен. Литераторы появляются по нескольку человек сразу — пучками, квантами.

После победного окончания Великой Отечественной войны в литературу пришла большая группа писателей. Среди тех, кто начинал с рассказов, нельзя не упомянуть Г. Николаеву, Ю. Нагибина, О. Гончара, В. Лукашевича, А. Фоменко, Д. Гранина.

Почти все они были инженерами, агрономами, врачами, военными командирами. Они своими глазами видели необыкновенные дела обыкновенного человека, своими глазами видели, как обыкновенное сплавляется с необыкновенным в золотой слиток подвига. Народ учил свою литературу бесстрашию, и учение не проходило даром.

В военные годы писатели-рассказчики заново обрели способность смело смотреть в глаза не выдуманному, а действительному факту, как бы опасно этот факт ни выглядел. Свидетели и участники испытаний, пережитых народом, поняли, что беллетристическое пустословие в такое время — кощунство. Тема стала определяться злободневным, животрепещущим фактом.

Годы войны с особой силой подтвердили ту простую истину, что никакая, самая изощренная фантазия не может сравниться с красноречием действительности.

Рассказчику стало недосуг оглядываться назад. Насущные вопросы, сегодняшние герои плотным кольцом окружали его. Рассказ становился все более современным. Читатель привыкал ощущать в его сердцевине надежную косточку жизненной правды и узнавать себя.

Черты, которые принесло в нашу литературу послевоенное поколение, явственно проступают в рассказах Валентина Овечкина. Настойчиво пробивая стену «запретных» тем, он с принципиальной, партийной отвагой вскрывал недостатки районного и областного руководства, с дотошным знанием дела изображал тяжелое положение колхозов и вместе со своими героями искал выход. Доверие к его величеству факту оказалось весьма плодотворным. Факт подсказывал сочную, неожиданную деталь, современного, принципиального героя, действующего по велению совести. Рассказы Овечкина читаются с неослабевающим интересом и теперь, когда многие недостатки, против которых он поднимал голос, ушли в прошлое. Колхозные персонажи его выражают гораздо более глубокие, чем только «производственные», проблемы. Любопытно, что некоторые вещи В. Овечкина, ориентированные на очерк, с течением времени превратились в полноценные рассказы (например, «Борзов и Мартынов»).

Несмотря на все эти благоприятные сдвиги, рассказу начала пятидесятых годов не хватало разнообразия. После того как не стало И. Ильфа, Евг. Петрова и замолк Мих. Зощенко, заметно ослабла сатирическая линия в коротком жанре. Прилежное поклонение факту иногда порождало натуралистическую ограниченность. Это грозило односторонностью. Популярный, радужно-разноцветный жанр мог превратиться в черно-белый.

Может быть, это и случилось бы, если бы во второй половине пятидесятых годов не зашумели задорные голоса нового талантливого поколения. Сколько свежих, животрепещущих тем, сколько творческого разнообразия внесло в литературу это поколение! Здесь и строго реалистический рассказ классического типа (Ф. Абрамов, Ю. Казаков, Ч. Айтматов, В. Лихоносов, В. Белов), и лирическая проза (И. Друце), и философическая миниатюра (В. Куранов), и сатира (Г. Троепольский), и рассказ-очерк (В. Солоухин), и плодотворное использование некоторых приемов западной новеллы (В. Аксенов, Э. Вилкс, А. Битов) — вплоть до «потока сознания» (вполне законный прием, который одни считают изобретением Достоевского, а другие отвергают, как продукт загнивания капиталистической культуры).

Молодая проза, продвигаясь вперед, не теряет достижений прошлого, бережно сохраняет их, осваивает и умножает.

Одним из типичных представителей молодой прозы является многогранно талантливый Василий Шукшин.

В его коротких, иногда похожих на отрывки из пьес, рассказах выражена ведущая тенденция советского рассказа последнего времени: взгляд вперед, в будущее. Лучшие рассказы В. Шукшина, персонажи этих рассказов выражают нравственные проблемы, возникающие в социалистическом обществе, проблемы, требующие решения. Прочитав рассказ В. Шукшина, наполненный живой мелодией современной русской речи, рассказ как бы недописанный, остановленный на полдороге, ощущаешь потребность думать и действовать.

Активность, действенность современного рассказа — его отличительная черта. Другая его особенность — резко индивидуальный, самобытный стиль автора. Рассказчик, как правило, принимает на себя полную ответственность за сказанное, не скрывается под маской «лирического героя», смело разговаривает с читателем от своего собственного «я». Кстати, в такой же манере стали писать и «пожилые» писатели: А. Твардовский («Печники»), А. Яшин («Угощаю рябиной») и другие.

Основные параметры современного советского рассказа определились. Когда появится грядущая волна писателей, что принесет она нового, — знать пока не дано.

СЕРГЕЙ АНТОНОВ

АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

ВРАЖЬЯ ЗЕМЛЯ[5]

1

Как глянешь на двор — кажется, очень богатый человек и, видно, земли много.

Весь двор заставлен двухлемешными плугами, железными боронами, молотилкой, сеялкой, огромными арбами на железном ходу: под длинными навесами — добрые возовые быки, пар восемь, да столько же лошадей, да куры, гуси, свиньи, овцы — дом полная чаша.

Но это обман.

Сам Карп — здоровенный старик, лет шестидесяти, с крепкой сивой бородой. В плечах косая сажень, быка на колени поставит. Лицо, черное от степного солнца, ветра, пыли, будто из нефти выделано.

Под стать и четыре сына. Старший, Михайло, так же крепко сшит, как и отец, тоже быка сломит.

Второй, Осип, не ужился, ушел своей доли искать где-то на шахтах.

Двое младших еще безусые, но кулаки, как кувалды, и в работе — за троих.

Старая длинная измученная женщина — горе, нужда изрезали лицо.

Невестка, жена Михайлы, с ребятишками, все ходит беременная и все работает не покладая рук.

А живут в маленькой избушке, будто наспех сколочена, будто задержались тут ненадолго.

Оно и правду сказать: никто из них не знает, долго ли тут просидят.

Лет сорок тому назад пришел Карп из Воронежской губернии двадцатилетним парнем и с тех пор исколесил все степи от Азовского моря до Волги, все искал ласковой матки-земли, ласковой доброй кормилицы, да не находил — все была мачеха.

То без конца и краю тянулись панские десятины, то казенные, то войсковые, а то кусочка, маленького кусочка земли не находилось — до него все расхватали.

Тогда сел он на чужую землю и стал жилы из себя тянуть. Думал: набьет денег, сколотит, купит себе кусок в вечность, чтобы и детям пошло. Любил он землю, как живую, берег и лелеял, и радовался на нее.

Но земля — хитрая, всю силу забрала у человека, всего высосала, а ему умела ничего не дать. И как приходил на нее человек с голыми руками, так и уходил.

Так с Карпом. Прежде ходил с участка на участок, один, потом женился, — с женой, потом пошли дети, — целым семейством. И все труднее было, все туже, все голоднее.

Железный человек был Карп. В работе ожесточилось сердце его, возненавидел землю.

— Бедному человеку земля — враг, — говорил он.

Прежде, бывало, наткнется в лощинке на хороший кусочек и думает любовно:

«Эх, местечко хорошее. Ежели не запускать его, беречь, отдых давать, кормилица вовек бы была».

А теперь глянет злым глазом:

«Ага… подряд два раза лен снять — и к черту… Али пшеницей замучить ее…»

Так и стал делать. Высмотрит участок, снимет и дальше идет искать человека с деньгами, который пошел бы с ним в игру.

Находит.

Карпа знали за железного работника, да и сыновья у него — добрая сила рабочая. Верили ему, приведут быков, лошадей, откроют кредит на складах. Наберет там молотилок, косилок, плугов, сеялок и начинает сосать землю. Всю высосет дотла, потом бросает, как выжатый лимон, и идет искать свежую, а тот участок лежит замученный, истощенный, обобранный.

— Мне нет доли, пущай и ей не будет, — говорил Карп, злобно оглядывая напоследок бросаемый участок, из которого все выпил, — одна зола осталась.

Как степной коршун, как хищник, ходил он по степи.

А счастья все не было. То выпадет урожай, все покроет, останутся на руках деньги, сам заведет хозяйство, то обманет земля, спалит зной хлеб, и опять останется человек с голыми руками.

И опять наберет в долг, опять кредитуется на складах, опять каждую неделю приезжают к нему агенты от фирмы проверять — все ли взятые машины целы.

Вот и этот двор заполнен машинами со складу, стоят быки и лошади, на которые дал денег маленький человек с бегающими глазами, Трофим Иванович. Ему же половина урожая.

Когда косили пшеницу, Трофим Иванович глаз не спускал, все копны пересчитывал: не утаил бы Карп.

Если склад забрал бы орудия, если б Трофим Иванович угнал быков и лошадей — оказался бы пустой двор у Карпа, только бы ребятишки Михайловы бегали.

2

На току у Карпа — ад кромешный.

Гудит паровая молотилка. Потные, с красными измученными лицами бабы, завязанные по самые глаза платками, без перерыва, едва поспевая, подают в барабан охапки пшеницы. Сухой, горячий ветер треплет пропотелые бабьи рубахи, платки, выбившиеся волосы; вырывает из рук солому, несет пыль, крутя ее столбами, до самого распаленного мутного неба.

А в двадцати шагах гудит паровик. Снизу из-под колосников ветер рвет пламя и искры. Паровик ставят под ветром, и искры уносятся и гаснут в пустой степи, а то бы от скирдов ничего не осталось.

Такие же пропотелые, завязанные бабы и мужики — их человек тридцать — сносят и торопливо, ни на секунду не останавливаясь, набивают отработанной соломой раскаленную ненасытную топку. Но сколько туда ни набивают тугих бесчисленных охапок, палящее чрево все пожирает моментально, втягивая в бушующее пламя, и опять прожорливо глядит ненасытно разинутый рот.

Из трубы рвутся клубы черного дыма, и ветер крутит и несет далеко по степи, словно с пожарища.

Тяжелый, саженей на пятнадцать, ремень несется от махового колеса, тяжко колеблется по всей громадной длине до самой молотилки — так, что воздух от него гудит ураганом и крутит пожирающий пшеницу барабан.

А к барабану все тянутся скрипучие, качающиеся возы, похожие на скирды, доверху груженные скошенной пшеницей. Быки в ярмах мотают рогатыми головами, отбиваются от наседающих мух и слепней.

Ни на секунду не останавливается эта безумная напряженная работа, и когда измученные, падающие от усталости бабы уже не в состоянии двинуть рукой, их заменяют другие, а те, отойдя немного, валятся и засыпают тяжелым, мутным сном под палящим солнцем, и мухи облепляют их, как мертвых.

Оттого, что так все напряженно, ни на минуту не покладая рук, работают, из желоба с грохотом трясущейся молотилки золотой струей течет вымолоченная, отвеянная, чистая пшеница.

Бабы и парии торопливо подставляют мешки, и в них льется золотая струя. Мешок тяжелеет, тяжелеет, пока до самого верха не вырастет живая золотая грудка. Мешок оттаскивают, завязывают, а там уже новые подставляют, и несколько человек непрерывно оттаскивают измятую, оббитую от зерна солому и таскают к паровику.

— Э, — кричит Карп, — ай заснули?.. Поворачивайся!.. Ну, живее!..

Некуда живее — все рвутся из сил, да и не зазеваешься: ни на секунду не переставая, мчится, тяжко колеблясь, огромный ремень, и все, косясь, подальше обходят его — чуть заденешь одеждой, рванет, и нет руки или ноги, а то мгновенно втянет в маховик и выбросит кровавый ком вместо человека. Гудит и крутится осатанелый барабан, требуя все новой и новой подачи, и суют туда охапки задыхающиеся от жары, от густой, подымающейся над молотилкой пыли люди. И пожирает пустую солому топка, и льется, все льется золотым ручьем пшеница.

Уже стоят готовые, крепко кованные железными шинами, длинные арбы, и, ухватив пятипудовые мешки за уши, парни быстро и ловко вскидывают на них. Добрые, хорошо откормленные кони нудятся от мух, нетерпеливо стукая копытами. А маленький человечек с бегающими глазками считает и записывает в книжку мешки.

Вот уже доверху завалена тяжелыми мешками арба. Подходит Карп.

— Ну, с богом. Прямо на ссыпку. Деньги получишь, у грудях привяжи, кабы не потерять. Шкворень положи с собой, мало ли что с деньгами-то. У плотины напоишь. Ну, с богом.

Средний сын Карпа, Николай, влезает на арбу, сует под себя концы ременных вожжей и трогает. Добрые кони сразу берут тяжко вязнущую колесами в пашне арбу, дружно вывозят на дорогу и по крепкому грунту бегут рысью, плотно влегши в потные хомута.

Солнце стало сваливаться к желтеющему жнивью, но палит нещадно.

Карп постоял, проводил глазами убегающую арбу и, когда она пропала за бугром, пошел к молотилке.

И опять он везде: то с бабами отгребает отработанную солому, то носит ее к паровику, то подает в барабан пшеницу или, весь красный, мокрый от жары, набивает солому в раскаленную топку. Понукает волов, подвозящих к молотилке пшеницу, наливает сыплющимся зерном мешки, ни одного работника или работницу с глаз не спустит. Ни одной минуты нельзя упустить: сто двадцать пять рублей в день за паровую молотилку, а ведь убрать сто десятин. Да рабочих человек пятьдесят. Никто не знает, когда Карп отдыхает, когда руки опустит, когда глаз заведет — железный, что ли?

— Эй, Никифор, садись на лошадь, гони в Зуевку, сбивай рабочих, ночью будем работать, — месячно нонче и ясно, вишь, небо чистое.

Никифор, длиннорукий, с таким же почернелым, как у отца, от солнца и степного ветра лицом, постоял и сказал хриплым степным голосом:

— Кабы чего не было, батя… ночью-то молотилка много портит народу.

— Тебе говорят!.. — заревел Карп так, что на минуту заглушил гудевшую молотилку.

Парень покорно повернулся, поймал стреноженную лошадь, распутал, навалился брюхом, болтая ногами, сел и поскакал.

— Смолы да пеньки захвати! — гаркнул вдогонку старик.

— Ладно, — мотнул головой, не оборачиваясь, сын, вскидывая ногами и локтями на скачущей лошади.

Опять старик везде, где ни посмотришь. Все тот же гул барабана, частые вздохи вырывающегося из паровика пара. Несется, гудя разбегающимся воздухом, тяжко колеблющийся ремень, и застилают степь, солнце, дальнее жнивье и небо черные удушливые клубы дыма. Степная фабрика.

Стало вечереть. Длинные косые тени потянулись по степи от дольных курганов, от скирдов, от копен. Даль поголубела. Затренькали ночные кузнечики. Потянули на ночлег утки, грачи. Стало пахнуть сухой, остывающей степью, чабором, спелым, ядреным пшеничным зерном и пахучим конским навозом.

Но около молотилки все это заслонял запах гари, перегоревшего масла, набирающаяся в нос, в горло, в глаза тонкая сухая соломенная пыль, дым, сквозь который склоняющееся солнце и степь казались коричневыми, и гудение безумно несшегося ремня, и грохот барабана, и металлическое дыхание рвавшегося пара.

Люди, которых ни на минуту не отпускала от себя машина, ничего не видели, не чувствовали — ни спокойствия готовившейся ко сну степи, ни остывающего неба, ни усталого доброго солнца.

А маленький человечек все ходит, все ходит, все смотрит, все записывает мешки.

Когда высыпали звезды, показался Никифор: на двух длиннейших арбах доставил прямо с наемки рабочих. Держась за грядки, выглядывали в красных и белых платочках девки, парни в картузах, были и бородатые мужики.

Как только подъехали, Карп гаркнул на всю степь:

— Сменяйся!..

Те, что возились возле молотилки, отошли, а которые приехали, стали так же торопливо-напряженно подавать пшеницу в барабан, отгребать отработанную солому, таскать ее в топку, подставлять мешки под золотой ручей зерна, и тяжко и грозно колебался огромный ремень, со свистом гоня воздух.

В разных местах закраснелись огни под котлами, — жгли солому и кизяки.

Не было слышно ни голосов, ни смеха, ни шуток, как в давние времена; каждый устало ложился где попало, на искромсанную, изорванную солому, и засыпал, и ужина не могли дождаться.

Степь засыпала молча, печально, вся задавленная несущимся грохотом паровика и молотилки.

Взошла луна. Степь вся серебрилась и по-ночному хотела ожить, да не могла — коричневый дым съел и месяц, который порыжел, и ночную, облитую сиянием даль, которая дымно помутнела, и приехавших людей, которые смутно и неясно метались в грохоте.

К полуночи, когда месяц обошел степь и стал светить с другой стороны, небо обложилось тучами, бездождными, сухими, невидимыми, и стало черно.

— Гей, хлопцы, — крикнул Карп, — несите паклю, засвичайте!

Засветились дымно-красные факелы, и далеко по степи побежали судорожные тени. Лилось багровое пламя, и на секунду выступал черный, выбрасывающий клубы дыма паровик, несущийся ремень; то люди, торопливо подающие в барабан пшеницу, то степь открывалась далекая, молчаливая, то низкие, сухие, подернутые кровью тучи, а то вдруг и люди, и паровик, и молотилка разом тонули в черном мраке, и лишь бежали гул и грохот, и снова вспыхивало, струилось и металось пламя, и багрово мерцали тени и машины.

А маленький человечек все ходит, все считает, все записывает мешки.

Ночь течет над степью, багровая, усталая. А Карп не смыкает глаз и везде поспевает, быстро проходя у самого гудящего, обдающего ветром ремня.

Звериный крик на секунду все покрыл — и гудение ремня, и грохот барабана, и взрывы пара — и оборвался. В первый момент никто ничего не понял. Видели только, как что-то большое и черное, переворачиваясь, взлетело над маховиком и тяжко ударилось оземь.

Бросились туда. Хозяин корчился на земле, в несказанной муке вцепляясь пальцами в землю и дергая одной ногой. Другой не было. Вместо нее из паха била кровь, и земля, напитываясь все больше и больше, чернела.

— Ой, горечко! — кричали девки, сбегаясь. — Видно, ремнем захватило, вырвало ногу.

Бежали сыны, все побросав.

Остановили паровик и молотилку. Стала такая тишина, слышно, как ползут с тихим шуршанием сухие тучи.

Все сгрудились кругом раненого.

Старший сын, Михайло, тяжело опустился возле отца на колени.

— Батько, што с тобой?.. — закрутил головой и скупо, не умея, заплакал, будто волк заскулил.

Разодрал на себе рубаху и стал натуго заматывать рану, чтоб кровь остановить. Старик скрипел зубами, судорожно цапаясь за землю. Потом замолк, глаза закатились, одни белки смотрели, а лицо стало пепельно-серое.

Все теснились, жалостно глядя на него.

— Кончается…

Михайло поднялся.

— Микифор, закладывай в арбу вороных, в больницу. Соломы накладите по самый верх.

Старик дрогнул. Белки медленно и трудно повернулись, глянули потухшие глаза, и зашептали потрескавшиеся губы.

Михайло наклонился.

— А?

Грудь старика высоко поднялась, подержалась и медленно стала падать.

— Н…нне… надо… — прохрипел он. — Н… нне… надо… помру… все одно… Где вы, хлопцы, не вижу… свету пущай… хочу глянуть… сынов…

Затрещала смоленая пакля. Опять багрово задергались по степи тени, и лицо старика точно зашевелилось, а у всех стали красные лица, одежа, руки.

Сыны стали кругом на колени, и Михайло, и Никифор, и Никола.

— Помру… ну што ж… напиталась земля моим… потом… кровью… пущай последнюю… допивает…

Зубы оскалились, стал тяжело дышать.

— Простите… люди добрые… простите вы все… до меня была лютая земля, а я был… лютой до людей… простите… Сыны мои… Божие благословение… на вас… и мое родительское… Не пришлось с вами… пойдете одни… бедовать… ничего не оставил… Зараз пущайте молотилку… к вечеру завтра кончите… время не теряйте… У Трофима Ивановича шестьсот взял последний раз… меня… не трожьте… погожу до вечера… штоб свиньи только… не съели… накройте… Трофим Иванович, прости ты… не обидь детей… старухе скажи…

Да не докончил, вытянулся, замер. Принесли парус, положили, отнесли к сторонке, положили возле скирды, закрыли смотревшие белками глаза, сложили накрест холодеющие руки, сверху покрыли брезентом.

Михайло поставил караулить покойника девку Гашку.

Она заскулила:

— Боюсь я. Вишь, он там ворочается.

— Дура, все ведь тут.

Поставили парня.

Михайло, а за ним братья покрестились, а потом положили по три земных поклона. Потом Михайло поднялся, постоял, вытер глаза, прошел к паровику и сказал машинисту:

— Пару давай.

Задышал паровик. С гудением, тяжко колеблясь, бежал громадный ремень, и ветер шумел от него. Грохотал барабан, и без устали люди подавали в него пшеницу.

Пылала смоленая пакля. По степи бродили багровые тени. Когда пламя вспыхивало, выступал паровик, лившаяся в мешки золотая струя, работающие люди, скирд, а у скирда парус с неподвижными очертаниями человека.

1917

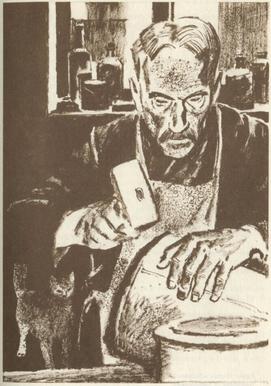

Александр Серафимович. «Вражья земля».

Художник П. Пинкисевич.

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

КИРГИЗ ТЕМЕРБЕЙ[6]

Темербей спал на кошме, когда прибежал сынишка и, дергая, отца за рукав кафтана, прокричал плаксиво:

— Эый, апа! Лошади нету.

Темербею спать не хотелось, но все-таки он (дабы сын не подумал: сильно, мол, отец беспокоится) повернулся на другой бок и вяло проговорил:

— Уйди! Спать хочу.

Сынишка же плаксиво продолжал рассказывать, что спутал лошадь, пустил в степь, а она порвала путы и убежала. И он тряс плетенными из конского волоса путами.

— Нету лошади, апа.

Темербей полежал, сколько ему понадобилось, затем встал, пощупал жесткие путы и, повесив их на перегородку, сказал:

— Долго воевать русские будут? Штанов нету, брюхо, как арбуз, голое, — тьфу!..

Лошадь, знал Темербей, бродила недалеко, и он решил отправиться пешком, лошадь смирная, и ее можно изловить без аркана. Он подтянул пояс, хозяйственно оглянулся, взял недоуздок и пошел в степь.

Аул Темербея маленький: семь темно-серых, похожих на грибы юрт. У прикольев, полузакрыв розовыми веками влажные глаза, дремали тонконогие жеребята. Пахло кизяком и овцами.

За прикольями — степь: жгущий ноги песок и беловатое, безоблачное и жуткое поэтому небо. День только что начинался, а жара такая же, как и вчера к вечеру, — и словно не было короткой ночи.

Темербей ходил долго, думал, откуда бы достать чаю, выбирал в уме, какого барана отвезти к казакам для мены — может, у них найдется чай. А черные зрачки в узких разрезах глаз шарили по степи — нет ли лошади. Одно время он почувствовал под пяткою в сапоге песок, он отставил кривую ногу, наклонил голову, взглянул. Как раз над пяткой у сухожилия ичиг лопнул.

— Тыу!.. — недовольно шлепнул губами Темербей.

Он сорвал пучок высохшей травы и заткнул прореху. Срывая траву, он вспомнил, что в степи засуха и что с самой весны (а вот скоро и конец лета) не было дождя. Ему стало тоскливо, и, чтобы скорее вернуться домой, он пошел быстрее.

Он исходил верст восемь, когда встреченный киргиз сказал:

— Темербей! Лошадь твою Кизмет поймал и к тебе отогнал домой.

С Кизметом Темербей давно был в ссоре, и известие такое ему не понравилось.

— Что он обо мне заботится? Сам бы нашел, — сказал Темербей, отходя от киргиза.

Знакомец хотел предложить довезти Темербея до аула, но, видя его недовольное лицо и вздернутые кверху два клочка волос на подбородке, попрощался.

— Кошь!

И слегка тронул лошадь толстой нагайкой. Лошадь весело махнула хвостом и бойко пошла иноходью.

Темербей же досадовал и на Кизмета и на знакомца, не предложившего довезти. Он, не зная зачем, пошел дальше в степь. Так он прошел с полверсты и успокоился, а как только успокоился, то почувствовал усталость.

Он поднялся на холм и лег в густые кусты карагача. От них ложилась, правда, жидкая тень и пахло смолистостью. Темербею захотелось спать. Он заложил за щеку носового табаку, попередвигал по деснам мягкий ком и скоро почувствовал приятный туман в голове.

— Что мне! — довольным голосом сказал он, сплевывая.

Потом он снял бешмет, свернул его клубочком и остался в грязной ситцевой рубахе и в штанах из овчины шерстью наружу. Он рукой выровнял песок, положил голову на бешмет и, проговорив: «Хорошо!» — уснул.

Проснулся он от конского топота и еще какого-то странного, не знакомого ему звука, словно били чайником о чайник. Темербей взглянул вниз, в лощинку.

К холму, на вершине которого в кустах карагача лежал Темербей, подъезжали одиннадцать человек. Правда, это спросонья показалось Темербею, что они подъезжали, — двое из одиннадцати шли пешком, а один был даже без шапки. В сопровождавших этих двух пеших людей Темербей узнал нескольких знакомых из поселков казаков. Он хотел выйти из кустов и поздороваться, но странный звук повторился.

— Дьрынн!.. Дьрынн!..

Качавшийся в седле казак бил шашкой по стволу ружья и подпевал:

Волга-матушка широка,

Широка и глубока…

Лицо казака — круглое, с маленькими, цвета сыромятной кожи, усиками, весело улыбалось. Ему, должно быть, доставляло удовольствие и собственное пение и звук, производимый им ударом шашки о ружье.

Разглядывая его, Темербей заметил, что все казаки с ружьями, а двое пеших без ружей, и Темербей подумал, что лучше ему не вылезать.

Люди и лошади спустились в лощинку, и казак с бородой, блестящей и чистой, как хвост у двухлетка-жеребенка, с нашитыми на плече белыми ленточками, сказал что-то по-русски, после чего все казаки спешились. Лошадей увели в степь и спутали там.

Темербей подумал, что, вероятно, хотят варить чай, и ему опять захотелось выйти из кустов, но он подумал: «Почему сразу не вылез? Трусом назовут и будут смеяться».

Он очень уважал себя — ему стало стыдно, и он остался.

Казак помоложе принес две лопаты с короткими, плосковатыми рукоятками, он стукнул их одна о другую, сбивая присохшую на концы лопат глину, после чего передал их пешим людям.

Один из пеших — высокого роста человек, без шапки, в черных штанах, спущенных на сапоги, стоял, широко расставив ноги и насупив бритое с острым носом лицо. Концы штанов были очень широки, и сапоги почти тонули в этих больших кусках сукна. На нем была коротенькая тужурка с блестящими пуговицами, как у чиновника, и на тужурке лежал выпущенный ворот рубахи. Рубаха была из белого холста, а длинный ворот падал на спину, закрывая лопатки, и ворот этот был синий с белыми каемками. Лицо у этого человека загорело тем особенным коричневым загаром, который приобретают люди, впервые приехавшие в Туркестан. Солнце, должно быть, сильно палило ему голову, и оттого он часто поводил выгоревшими, почти белыми бровями и с силой сжимал веки.

Второй был ниже своего товарища, с рыхлым сероватым лицом. Он был курнос, и его толстые губы постоянно, словно нехотя, улыбались. Одет он был так же, как и казаки: в штаны и рубаху Цвета осенней травы, на макушке головы торчала тесная фуражка с полинялой красной ленточкой у козырька.

Казак с белыми тряпочками на плечах отмерил три шага и, топнув ногой, сказал что-то по-русски. Маленький пеший человек подошел и ковырнул лопатой землю там, где топнул казак. Казак отодвинулся и еще топнул, пеший человек опять ковырнул лопатой. Второй пеший, отвернувшись от товарища, держал лопату под мышкой и, почти не моргая, глядел в степь, и непонятно было Темербею, скука или что иное было на его лице.

Остальные казаки лежали и курили, горячо о чем-то рассуждая. По обрывкам киргизской речи, вставляемой время от времени в разговор, Темербей понял, что они говорят о покосе и о том, что старики неправильно роздали делянки покосов. Один казак, заметив пристальный взгляд в степь человека без шапки, поднял кулак и погрозил ему.

Человек без шапки отвернулся и стал глядеть на своего товарища. Маленький человек уже отмерил четырехугольник, и всковыренная черная земля походила на крышку широкого и длинного ящика, брошенного среди зеленой кошмы трав лощинки.

Потом двое пеших взяли лопаты и стали рыть землю. Казаки лежали там же и спорили о покосах.

Казак с белыми тряпочками на плечах сидел в трех шагах от работавших; в руках у него была винтовка, а шапку он положил на колени. Его кирпичное с редкими усами лицо выражало скрытое удовольствие, словно он в первый раз присутствовал в гостях у какого-то большого чиновника, а с другой стороны — ему, должно быть, очень хотелось домой; надоела эта степь, горячее солнце, и хотелось тени. Он несколько раз взглядывал на кусты карагача, где лежал Темербей, но они были далеко, — шагов двадцать, двадцать пять, и ему не хотелось или нельзя было идти. И он сидел по-киргизски, поджав ноги и положив грубые и грязные пальцы рук на ложе ружья.

Двое же продолжали, низко пригибаясь к земле, рыть. Влажная черная земля с блестящими нитями корней травы отлетала и жирно шлепалась. Уже появился бугорок, а Темербей все никак не мог понять, для чего роется эта яма.

Низенький человек уронил лопату, и высокий, быстро наклонившись, подал ее ему. На курносом лице низенького промелькнуло неудовольствие, что уронил лопату, и радость от услуги.

Высокий далеко отбрасывал землю и, видимо, работал неохотно, так что казак указал ему лениво рукой, — поближе, мол, клади! И Темербей сразу узнал хорошего хозяина — действительно, зачем отбрасывать далеко, если землю понадобится засыпать, только лишняя работа. Высокий же не послушался и продолжал, словно со злостью, далеко откидывать землю. Темербею такое непослушание не понравилось. Казак ничего больше не сказал, и Темербей подумал: «Наверное, работа казенная, раз так к ней относятся».

Низенький же работал лучше. Он не спеша брал полные лопаты земли и складывал их аккуратно, иногда сверху пришлепывая, и, когда стукала лопата о землю, он улыбался толстыми губами. Скоро он вспотел и, расстегнув ворот рубахи, закатал рукава. Высокий человек скинул короткую тужурку и отбросил ее в сторону. Молодой круглолицый казак, разбудивший Темербея пением, вскочил и быстро схватил тужурку. Торопливость эта показалась непонятной и жуткой Темербею, а казак понес и показывал тужурку с таким видом, словно она стала его собственностью.

У Темербея начинала болеть голова — и от неудобного положения тела в кустарниках, и от солнца, и от непривычки думать так долго. Хотелось к тому же пить, а вылезти — страшно.

Он закрыл глаза, но с закрытыми глазами было еще хуже. Казалось, войдет сейчас в кусты казак и спросит громко:

— Ты что подсматриваешь здесь, Темербей?

Он опять стал глядеть на работу двух людей.

Низенький, должно быть, устал и, вытащив из кармана грязную тряпку, отер ею пот и, как всегда при тяжелой земляной работе, глубоко и часто дыша, поднял голову и оглянулся. Лицо его искривилось болью, глаза покраснели; высокий заметил это и сурово указал на землю: дескать, работай! Низенький перервал вздох и продолжал копать.

Казакам надоело спорить о покосах; они по одному, по двое подходили к яме и, взглянув туда, громко ругались. Темербей понимал русскую брань, и, когда казаки ругались, он думал, что они, значит, недовольны медленно двигавшейся работой. Темербею тоже стало все надоедать, и он хотел, чтобы яму скорее выкопали и ушли, чтобы он мог тоже уйти домой и в прохладной юрте, на белой мягкой кошме, прислонившись спиной к ящикам, выпить чашку чая или две кумыса, а потом пойти к соседям и рассказать им о виденном. Или нет, соседей лучше пригласить к себе.

Но уже давно, там, внутри, плескалась мысль: «А зачем они роют? Для чего? Кому?» А сейчас она поднялась, как река во время разлива, и затопила все. И только, как сучья верхушек из-под воды, одиноко прыгали и дрожали мысли об ауле, скоте, сынишке.

И ружья в руках казаков, и лопаты, царапающие землю, и человек с белыми тряпочками — все как-то сразу соединилось и крикнуло словно в лицо Темербею гнилым словом:

«Убить!..»

Сразу как-то понял это Темербей, а когда понял, стало ему страшно. Он почувствовал себя одиноким и в то же время связанным с людьми, совершающими убийство, а сказать «не хочу» — не было силы. И показалось Темербею, что он словно ест дохлятину, и даже начинала щекотать горло тошнина.

А двое «кызыл-урус», красные русские, продолжали работать.

Уже низенький ушел по пояс в землю, а так как двоим в яме работать было тесно, то человек без шапки встал на краю ямы и глядел в степь поверх холмов и кустарников. Темербею было виднее с холма, он подумал, что высокий, наверное, ждет кого-то из степи. Темербею стало жалко их, и он, в тайной надежде увидеть кого-то там, взглянул.

Никого.

Серела редкая полынь кустарника на розовом песке. Глубоко и жарко дышало цвета жидкого молока небо, и горячий воздух был почти уловим глазом.

А высокий человек все смотрел и смотрел, словно хотел улететь глазами в степь. И Темербею было боязно глядеть на его крепкое тело, на загорелое, похожее на заношенное голенище лицо.

Казак выругался, и высокий человек прыгнул в яму сменить уставшего. Рыхлый пеший, тоже взглянув в степь, отвернулся. Он присел на выброшенную землю, и лицо его, словно по принуждению, жалобно улыбнулось.

Казак с белыми тесемками на плечах крикнул по-русски. Остальные казаки, вдруг став сразу серьезными, вскочили, схватили ружья и выстроились в ряд, как жеребята у аркана приколья. И видно было, что стоять так и слушаться тусклого здесь крика старшего казака было им приятно. Они понимали, что скоро уедут, и лежать здесь на жаре им надоело.

Услышав крик и движение, работавшие выскочили из ямы, и высокий с силой отшвырнул лопату в сторону, так что она врезалась ребром в землю. Они почти одновременно взглянули друг на друга и стали на краю ямы.

«Убьют», — подумал Темербей, и ему стало стыдно знать по именам и лицам этих казаков и думать, что придется еще где-нибудь встретиться. Он, сгибая хрупкий кустарник, старался плотнее прижаться к земле. Сердце у него билось так, что казалось, стук его отдается в земле, а телу стало холодно, и голова болела, словно был самый лютый мороз.

Под руками Темербея хрустнул сучок, он весь расслаб и с открытым мокрым ртом глядел, как против двоих встали с ружьями восемь и как один самый старый встал в стороне и приготовился кричать, одергивая рубаху.

Высокий протянул руку низенькому, и тот, подержав ее, как-то нехотя опустил и отвернулся. Высокий дернул подбородком, как дергает лошадь, оправляя узду, и сделал шаг вперед. В это время старший казак закричал, и как только он закричал, восемь казаков выстрелили разом, и Темербей зажмурил глаза. Ему показалось, что выстрелили в него, и он даже ощутил большую боль в плече.

Когда он решился взглянуть, пеших уже не было, а двое казаков засыпали лопатами яму, но им надоела скоро эта работа. Они взяли лопаты и, очищая землю о подошвы сапог, подошли к лошадям и поскакали догонять уехавших в степь казаков.

Темербей долго не выходил из кустов, но вот поднялся, спустился с холма и подошел к могиле, оставляя на влажной земле следы шагов.

Убитые были почти засыпаны землей, только торчала из земли кисть руки, должно быть, человек упал на спину и вытянул кверху руку. Рука эта была белая, с желтоватым отливом, и у большого пальца на ссадине темнело пятно крови.

Темербей наклонился, чтобы хотя как-нибудь засыпать могилу, но едва он дотронулся до земли, как вспомнил эту белую руку с длинными пальцами, отскочил от могилы и почувствовал, как непослушные, вдруг вспотевшие ноги, быстро подгибаясь, понесли его в степь. Он бежал, и в то же время его всего охватывало ощущение чего-то большого, неясного, — сознание, что самое страшное начнется сейчас, что у этой могилы он похоронил прежнего, давешнего, тихого, спокойного киргиза Темербея…

1921

Всеволод Иванов. «Киргиз Темербей».

Художник П. Пинкисевич.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ТРУБКА КОММУНАРА[7]

Есть много прекрасных городов — всех прекрасней Париж, в нем смеются беспечные женщины, под каштанами франты пьют рубиновые настойки, и тысячи огней роятся на зеркальном аспиде просторных площадей.

Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил «июньские дни» 1848 года. Ему тогда было семь лет, и он хотел есть. Как вороненок, он молча раскрывал рот и ждал, напрасно ждал, — у его отца Жана Ру не было хлеба. У него было только ружье, а ружье нельзя было съесть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, а мать плакала, вытирая лицо передником. Луи побежал вслед за отцом — он думал, что отец с вычищенным ружьем застрелит булочника и возьмет себе самый большой хлеб, больше Луи, хлеб — с дом. Но отец встретился с другими людьми, у которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать: «Хлеба!»

Луи ждал, что в ответ на такие чудесные песни из окон посыплются булки, рогалики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум и посыпались пули. Один из людей, кричавший «Хлеба!», крикнул: «Больно!» — и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи — они повалили две скамейки, притащили из соседнего двора бочонок, сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посередине улицы, а сами легли на землю. Луи понял, что взрослые люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, и в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. У них также были ружья, но они весело улыбались, на их шапках блестели красивые кокарды, и все называли их «гвардейцами». Эти люди взяли отца и повели его по бульвару Святого Мартына. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, и пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, под каштанами франты пили рубиновые настойки, и тысячи людей роились на аспиде зеркального тротуара. Возле ворот Святого Мартына одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, закричала гвардейцам:

— Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию…

Луи подбежал к смеявшейся женщине и молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, а женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, вцепился в его ноги, еще подскакивавшие, как будто отец лежа хотел идти, и начал визжать.

Тогда женщина сказала:

— Застрелите и щенка!..

Но франт, пивший за соседним столиком рубиновую настойку, возразил:

— Кто же тогда будет работать?

И Луи остался. За грозным июнем пришел тихий июль, больше никто не пел и никто не стрелял. Луи вырос и оправдал доверие доброго франта. Отец Жан Ру был каменщиком, и каменщиком стал Ру Луи. В широких бархатных штанах и синей блузе он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать еще прекрасней, и Луи был там, где прокладывались новые улицы, — площадь лучистой Звезды, широкие бульвары Османа и Малерба, обсаженные каштанами, парадный проспект Оперы со строениями, еще покрытыми лесами, куда нетерпеливые торговцы уже свозили свои диковины — меха, кружева и ценные каменья. Он строил театры и лавки, кофейни и банки, строил прекрасные дома, чтобы беспечные женщины, когда на улице дует ветер с Ла-Манша и в рабочих мансардах тело цепенеет от ноябрьских туманов, могли беспечно улыбаться, строил бары, чтобы франты не переставали в темные беззвездные ночи пить свои рубиновые настойки. Подымая тяжелые камни, он строил легчайший покров города, прекраснейшего из всех городов — Парижа.

Среди тысяч блузников был один по имени Луи Ру, в бархатных штанах, припудренных известкой, в широкой плоской шляпе, с глиняной трубкой в зубах, и, как тысячи других, он честно трудился над благолепием Второй империи.

Он строил чудесные дома, а сам днем стоял на лесах, ночью же лежал в зловонной каморке на улице Черной вдовы, в предместье Святого Антония. Каморка пахла известкой, потом, дешевым табаком, дом пах кошками и нестираным бельем, а улица Черной вдовы, как все улицы предместья Святого Антония, пахла салом жаровен, на которых торговцы жарили картошку, пресным запахом мясных с лиловыми тушами конины, селедками, отбросами выгребных ям и дымом печурок. Но ведь не за улицу Черной вдовы, а за широкие бульвары, благоухающие ландышами, мандаринами и парфюмерными сокровищами улицы Мира, за эти бульвары и за лучистую Звезду, где днем на лесах качались блузники, прозван Париж прекраснейшим из всех городов.

Луи Ру строил кофейни и бары, он носил камни для «Кофейни регентства», излюбленной шахматными игроками, для «Английской кофейни», где встречались снобы, владельцы скаковых рысаков и знатные иностранцы, для «Таверны Мадрид», собиравшей в своих стенах актеров двадцати различных театров, и для многих других достойных сооружений. Но никогда Луи Ру, со дня смерти своего отца, не подходил близко к уже достроенным кофейням и ни разу не пробовал рубиновых настоек. Когда он получал от подрядчика несколько маленьких белых монет, эти монеты брал старый кабатчик на улице Черной вдовы, вместо них он давал Луи несколько больших черных монет и наливал в бокал мутную жидкость. Луи залпом выпивал абсент и шел спать в свою каморку.

Когда же не было ни белых, ни темных монет, ни абсента, ни хлеба, ни работы, Луи, набрав в кармане щепотку табаку или отыскав на улице недокуренную сигарету, набивал свою глиняную трубку и с ней шагал по улицам предместья Святого Антония. Он не пел и не кричал «Хлеба!», как это сделал однажды его отец Жан Ру, потому что у него не было ни ружья, чтобы стрелять, ни сына, раскрывающего рот, подобно вороненку.

Луи Ру строил дома, чтобы женщины Парижа могли беспечно смеяться, но, слыша их смех, он испуганно сторонился — так смеялась однажды женщина в кофейне на бульваре Святого Мартына, когда Жан Ру лежал на мостовой, еще пытаясь лежа идти. До двадцати пяти лет Луи не видал вблизи себя молодой женщины. Когда же ему исполнилось двадцать пять лет и он переехал из одной мансарды улицы Черной вдовы в другую, с ним случилось то, что случается рано или поздно со всеми людьми. В соседней мансарде жила молодая поденщица Жюльетта. Луи встретился вечером с Жюльеттой на узкой винтовой лестнице, зашел к ней, чтобы взять спички, так как его кремень стерся и не давал огня, а зайдя — вышел лишь под утро. На следующий день Жюльетта перенесла две рубашки, чашку и щетку в мансарду Луи и стала его женой, а год спустя в тесной мансарде появился новый жилец, которого записали в мэрии Полем-Марией Ру.

Так узнал Луи женщину, но в отличие от многих других, которыми справедливо гордится прекрасный Париж, Жюльетта никогда не смеялась беспечно, хотя Луи Ру ее крепко любил, как может любить каменщик, подымающий тяжелые камни и строящий прекрасные дома. Вероятно, она никогда не смеялась потому, что жила на улице Черной вдовы, где только однажды беспечно смеялась старая прачка Мари, когда ее везли в больницу для умалишенных. Вероятно, она не смеялась еще потому, что у нее были только две рубашки, и Луи, у которого часто не было ни белых, ни темных монет, угрюмо бродивший с трубкой по улицам предместья Святого Антония, не мог ей дать хотя бы одну желтую монету на новое платье.

Весной 1869 года, когда Луи Ру было двадцать восемь лет, а сыну его Полю два года, Жюльетта взяла две рубашки, чашку и щетку и переехала в квартиру мясника, торговавшего конским мясом на улице Черной вдовы. Она оставила мужу Поля, так как мясник был человеком нервным и, любя молодых женщин, не любил детей. Луи взял сына, покачал его, чтоб он не плакал, покачал неумело, — умел подымать камни, но не детей, и пошел с трубкой в зубах по улицам предместья Святого Антония. Он крепко любил Жюльетту, но понимал, что она поступила правильно, — у мясника много желтых монет, он может даже переехать на другую улицу, и с ним Жюльетта начнет беспечно смеяться. Он вспомнил, что отец его Жан, уйдя в июньское утро с вычищенным ружьем, сказал матери Луи, которая плакала:

— Я должен идти, а ты должна меня удерживать. Петух ищет высокого шестка, корабль — открытого моря, женщина — спокойной жизни.

Вспомнив слова отца, Луи еще раз подумал, что он был прав, удерживая Жюльетту, но и Жюльетта была права, уходя от него к богатому мяснику.

Потом Луи снова строил дома и нянчил сына. Но вскоре настала война, и злые пруссаки окружили Париж. Больше никто не хотел строить домов, и леса неоконченных построек пустовали. Ядра прусских пушек, падая, разрушали многие здания прекрасного Парижа, над которыми трудились Луи Ру и другие каменщики. У Луи не было работы, не было хлеба, а трехгодовалый Поль уже умел молча раскрывать свой рот, как вороненок. Тогда Луи дали ружье. Взяв его, он не пошел петь и кричать «Хлеба!», но стал, как многие тысячи каменщиков, плотников и кузнецов, защищать прекраснейший из всех городов, Париж, от злых пруссаков. Маленького Поля приютила добрая женщина, владелица зеленной лавки, госпожа Моно. Луи Ру вместе с другими блузниками, в зимнюю стужу, босой, у форта Святого Винценсия подкатывал ядра к пушке, и пушка стреляла в злых пруссаков. Он долгие дни ничего не ел — в Париже был голод. Он отморозил себе ноги, — в зиму осады стояли невиданные холода. Прусские ядра падали на форт Святого Винценсия, и блузников становилось все меньше, но Луи Ру не покидал своего места возле маленькой пушки: он защищал Париж. И прекраснейший из городов стоил такой защиты. Несмотря на голод и стужу, роились огни бульваров Итальянского и Капуцинов, хватало рубиновых настоек для франтов и не сходила беспечная улыбка с женских лиц.

Луи Ру знал, что больше нет императора и что теперь в Париже Республика. Подкатывая ядра к пушке, он не мог задуматься над тем, что такое «республика», но блузники, приходившие из Парижа, говорили, что кофейни бульваров, как прежде, полны франтами и беспечными женщинами. Луи Ру, слушая их злое бормотание, соображал, что в Париже ничего не изменилось, что Республика находится не на улице Черной вдовы, а на широких проспектах лучистой Звезды, и что, когда каменщик отгонит пруссаков, маленький Поль будет снова открывать свой рот. Луи Ру знал это, но он не покидал своего места у пушки, и пруссаки не могли войти в город Париж.

Но в одно утро ему приказали покинуть пушку и вернуться на улицу Черной вдовы. Люди, которых звали «Республика» и которые, наверное, были франтами или беспечными женщинами, впустили злых пруссаков в прекрасный Париж. С трубкой в зубах угрюмый Луи Ру ходил по улицам предместья Святого Антония.

Пруссаки пришли и ушли, но никто не строил домов. Поль, как вороненок, раскрывал свой рот, и Луи Ру начал чистить ружье. Тогда на стенах был расклеен грозный приказ, чтобы блузники отдали свои ружья — франты и беспечные женщины, которых звали «Республика», помнили июньские дни года 48-го.

Луи Ру не хотел отдать свое ружье, а с ним вместе все блузники предместья Святого Антония и многих других предместий. Они вышли на улицы с ружьями и стреляли. Это было в теплый вечер, когда в Париже едва начиналась весна.

На следующий день Луи Ру увидел, как по улицам тянулись нарядные кареты, развалистые экипажи, фургоны и телеги. На телегах лежало всякое добро, а в каретах сидели люди, которых Луи привык видеть в кофейнях Больших бульваров или в Булонском лесу. Здесь были крохотные генералы в малиновых кепи с грозно свисающими усами, молодые женщины в широких юбках, обрамленных кружевами, обрюзгшие аббаты в фиолетовых сутанах, старые франты, блиставшие вороньими, песочными и рыжими цилиндрами, молодые офицеры, никогда не бывшие ни у форта Святого Винценсия, ни у других фортов, важные и лысые лакеи, собачки с бантиками на гладко причесанной, шелковистой шерсти и даже крикливые попугаи. Все они спешили к Версальской заставе. И когда Луи Ру вечером пошел на площадь Оперы, он увидел опустевшие кофейни, где франты не пили больше рубиновых настоек, и заколоченные магазины, возле которых уже не смеялись беспечные женщины. Люди из кварталов Елисейских полей, Оперы и Святого Жермена, раздосадованные блузниками, не хотевшими отдать своих ружей, покинули прекрасный Париж, и аспидные зеркала тротуаров, не отражая погасших огней, грустно чернели.

Луи Ру увидел, что «Республика» уехала в каретах и в фургонах. Он спросил других блузников, кто остался вместо нее, — ему ответили: «Парижская коммуна», — и Луи понял, что Парижская коммуна живет где-то недалеко от улицы Черной вдовы.

Но франты и женщины, покинувшие Париж, не хотели забыть прекраснейший из всех городов. Они не хотели отдать его каменщикам, плотникам и кузнецам. Снова ядра пушек стали разрушать дома, теперь их слали не злые пруссаки, а добрые завсегдатаи кофеен «Английская» и других. И Луи понял, что ему надо вернуться на свое старое место у форта Святого Винценсия. Но владелица зеленной лавки, госпожа Моно, была не только доброй женщиной, а и доброй католичкой. Она отказалась пустить в свой дом сына одного из безбожников, убивших епископа Парижского. Тогда Луи Ру взял трубку в зубы, а своего сына Поля на плечи и пошел к форту Святого Винценсия. Он подкатывал ядра к пушке, а Поль играл пустыми гильзами. Ночью мальчик спал в доме сторожа водокачки при форте Святого Винценсия. Сторож подарил Полю новенькую глиняную трубку, точь-в-точь такую же, какую курил Луи Ру, и кусочек мыла. Теперь Поль, когда ему надоедало слушать выстрелы и глядеть на плюющуюся ядрами пушку, мог пускать мыльные пузыри. Пузыри были разных цветов — голубые, розовые и лиловые. Они походили на шарики, которые покупали нарядным мальчикам в Тюильрийском саду франты и беспечные женщины. Правда, пузыри сына блузника жили одно мгновение, а шарики детей из квартала Елисейских полей держались целый день, крепко привязанные, но и те и другие были прекрасны, но и те и другие быстро умирали. Пуская из глиняной трубки мыльные пузыри, Поль забывал раскрывать свой рот и ждать куска хлеба. Подходя к людям, которых все называли «коммунарами» и среди которых находился Луи Ру, он важно сжимал в зубах пустую трубку, подражая своему отцу. И люди, на минуту забывая о пушке, ласково говорили Полю:

— Ты настоящий коммунар.

Но у блузников было мало пушек и мало ядер, и самих блузников было мало. А люди, покинувшие Париж и жившие теперь в бывшей резиденции королей — в Версале, подвозили каждый день новых солдат — сыновей скудоумных крестьян Франции и новые пушки, подаренные им злыми пруссаками. Они все ближе и ближе подходили к валам, окружавшим город Париж. Уже многие форты были в их руках, и больше никто не приходил на смену убитым пушкарям, вместе с Луи Ру защищавшим форт Святого Винценсия. Каменщик теперь сам подкатывал ядра, сам заряжал пушку, сам стрелял, и ему помогали только два уцелевших блузника.

В бывшей резиденции королей Франции царило веселье. Открытые наспех дощатые кофейни не могли вместить всех желавших рубиновых настоек. Аббаты в фиолетовых сутанах служили пышные молебствия. Поглаживая грозно свисающие усы, генералы весело беседовали с наезжавшими прусскими офицерами. И лысые лакеи уже возились над господскими чемоданами, готовясь к возвращению в прекраснейший из всех городов. Великолепный парк, построенный на костях двадцати тысяч работников, день и ночь копавших землю, рубивших просеки, осушавших болота, чтобы не опоздать к сроку, назначенному Королем-Солнцем, был украшен флагами в честь победы. Днем медные трубачи надували свои щеки, каменные тритоны девяти больших и сорока малых фонтанов проливали слезы лицемерия, а ночью, когда в обескровленном Париже притушенные огни не роились на аспиде площадей, сверкали среди листвы торжествующие вензеля плошек.

Лейтенант национальной армии Франсуа д'Эмоньян привез своей невесте Габриель де Бонивэ букет из нежных лилий, свидетельствовавший о благородстве и невинности его чувств. Лилии были вставлены в золотой портбукет, украшенный сапфирами и купленный в Версале у ювелира с улицы Мира, успевшего в первый день мятежа вывезти свои драгоценности. Букет был поднесен также в ознаменование победы — Франсуа д'Эмоньян приехал на день с парижского фронта. Он рассказал невесте, что инсургенты разбиты. Завтра его солдаты возьмут форт Святого Винценсия и вступят в Париж.

— Когда начнется сезон в Опере? — спросила Габриель.

После этого они предались любовному щебетанью, вполне естественному между героем-женихом, прибывшим с фронта, и невестой, вышивавшей для него атласный кисет. В минуту особой нежности, сжимая рукой участника трудного похода лиф Габриели цвета абрикоса, Франсуа сказал:

— Моя милая, ты не знаешь, до чего жестоки эти коммунары! Я в бинокль видел, как у форта Святого Винценсия маленький мальчик стреляет из пушки. И представь себе, этот крохотный Нерон уже курит трубку!..

— Но вы ведь их всех убьете, вместе с детьми, — прощебетала Габриель, и грудь ее сильнее заходила под рукой участника похода.

Франсуа д'Эмоньян знал, что он говорил. На следующее утро солдаты его полка получили приказ занять форт Святого Винценсия. Луи Ру с двумя уцелевшими блузниками стрелял в солдат. Тогда Франсуа д'Эмоньян велел выкинуть белый флаг, и Луи Ру, который слыхал о том, что белый флаг означает мир, перестал стрелять. Он подумал, что солдаты пожалели прекраснейший из городов и хотят наконец помириться с Парижской коммуной. Три блузника, улыбаясь и куря трубки, ждали солдат, а маленький Поль у которого больше не было мыла, чтобы пускать пузыри, подражая отцу, держал во рту трубку и тоже улыбался. А когда солдаты подошли вплотную к форту Святого Винценсия, Франсуа д'Эмоньян велел трем из них, лучшим стрелкам горной Савойи, убить трех мятежников. Маленького коммунара он хотел взять живьем, чтобы показать своей невесте.

Горцы Савойи умели стрелять, и, войдя наконец в форт Святого Винценсия, солдаты увидели трех людей с трубками, лежавшими возле пушки. Солдаты видали много убитых людей и не удивились. Но, увидя на пушке маленького мальчика с трубкой, они растерялись и помянули — одни святого Иисуса, другие — тысячу чертей.

— Ты откуда взялся, мерзкий клоп? — спросил один из савойцев.

— Я настоящий коммунар, — улыбаясь, ответил Поль Ру.

Солдаты хотели приколоть его штыками, но капрал сказал, что капитан Франсуа д'Эмоньян приказал доставить маленького коммунара в один из одиннадцати пунктов, куда сгоняли всех взятых в плен.

— Сколько он наших убил, этакий ангелочек! — ворчали солдаты, подталкивая Поля прикладами. А маленький Поль, который никогда не убивал, а только пускал из трубки мыльные пузыри, не понимал, отчего это люди бранят и обижают его.

Пленника-инсургента Поля Ру, которому было четыре года от роду, солдаты национальной армии повели в завоеванный Париж. Еще в северных предместьях отстреливались, погибая, блузники, а в кварталах Елисейских полей, Оперы и в новом квартале лучистой Звезды люди уже веселились. Был лучший месяц — май, цвели каштаны широких бульваров, а под ними, вкруг мраморных столиков кофеен, франты пили рубиновые настойки и женщины беспечно улыбались. Когда мимо них проводили крохотного коммунара, они кричали, чтобы им выдали его. Но капрал помнил приказ капитана и охранял Поля. Зато им отдавали других пленных — мужчин и женщин. Они плевали в них, били их изящными палочками, а утомившись, закалывали инсургентов штыком, взятым для этого у проходившего мимо солдата.

Поля Ру привели в Люксембургский сад. Там, перед дворцом, был отгорожен большой участок, куда загоняли пленных коммунаров. Поль важно ходил меж ними со своей трубкой и, желая утешить некоторых женщин, горько плакавших, говорил:

— Я умею пускать мыльные пузыри. Мой отец Луи Ру курил трубку и стрелял из пушки. Я настоящий коммунар.

Но женщины, у которых остались где-то в предместье Святого Антония дети, может быть, тоже любившие пускать пузыри, слушая Поля, еще горше плакали.

Тогда Поль сел на траву и начал думать о пузырях, какие они были красивые — голубые, розовые и лиловые. А так как он не умел долго думать и так как путь из форта Святого Винценсия до Люксембургского сада был длинным, Поль скоро уснул, не выпуская из руки своей трубки.

Пока он спал, два рысака везли по Версальскому шоссе легкое ландо. Это Франсуа д'Эмоньян вез свою невесту Габриель де Бонивэ в прекрасный Париж. И никогда Габриель де Бонивэ не была столь прекрасна, как в этот день. Тонкий овал ее лица напоминал портреты старых флорентийских мастеров. На ней было платье лимонного цвета с кружевами, сплетенными в монастыре Малин. Крохотный зонтик охранял ее матовую кожу цвета лепестков яблони от прямых лучей майского солнца. Воистину она была прекраснейшей женщиной Парижа, и, зная это, она беспечно улыбалась.

Въехав в город, Франсуа д'Эмоньян подозвал солдата своего полка и спросил его, где помещается маленький пленник из форта Святого Винценсия. Когда же влюбленные вошли в Люксембургский сад и увидели старые каштаны в цвету, плющ над фонтаном Медичи и черных дроздов, прыгавших по аллеям, сердце Габриели де Бонивэ переполнилось нежностью, и, сжимая руку жениха, она пролепетала:

— Мой милый, как прекрасно жить!..

Пленные, из числа которых каждый час кого-нибудь уводили на расстрел, встретили галуны капитана с ужасом — всякий думал, что наступил его черед. Но Франсуа д'Эмоньян не обратил на них внимания, он искал маленького коммунара. Найдя его спящим, он легким пинком его разбудил. Мальчик, проснувшись, сначала расплакался, но потом, увидев веселое лицо Габриели, непохожее на грустные лица других женщин, окружавших его, взял в рот свою трубку, улыбнулся и сказал:

— Я — настоящий коммунар.

Габриель, удовлетворенная, промолвила:

— Действительно, такой маленький!.. Я думаю, что они рождаются убийцами, надо истребить всех, даже только что родившихся…

— Теперь ты поглядела, можно его прикончить, — сказал Франсуа и подозвал солдата.

Но Габриель попросила его немного подождать. Ей хотелось продлить усладу этого легкого и беспечного дня. Она вспомнила, что гуляя однажды во время ярмарки в Булонском лесу, видела барак с подвешенными глиняными трубками; некоторые из них быстро вертелись. Молодые люди стреляли из ружей в глиняные трубки.

Хотя Габриель де Бонивэ была из хорошего дворянского рода, она любила простонародные развлечения и, вспомнив о ярмарочной забаве, попросила жениха:

— Я хочу научиться стрелять. Жена боевого офицера национальной армии должна уметь держать в руках ружье. Позволь мне попытаться попасть в трубку этого маленького палача.

Франсуа д'Эмоньян никогда не отказывал ни в чем своей невесте. Он недавно подарил ей жемчужное ожерелье, стоившее тридцать тысяч франков. Мог ли он отказать ей в этом невинном развлечении? Он взял у солдата ружье и подал его невесте.

Увидев девушку с ружьем, пленные разбежались и столпились в дальнем углу отгороженного участка. Только Поль спокойно стоял с трубкой и улыбался. Габриель хотела попасть в двигающуюся трубку, и, целясь, она сказала мальчику:

— Беги же! Я буду стрелять!..

Но Поль часто видел, как люди стреляли из ружей, и поэтому продолжал спокойно стоять на месте. Тогда Габриель в нетерпении выстрелила, и так как она стреляла впервые, вполне простителен ее промах.

— Моя милая, — сказал Франсуа д'Эмоньян, — вы гораздо лучше пронзаете сердца стрелами, нежели глиняные трубки пулями. Глядите, вы убили этого гаденыша, а трубка осталась невредимой.

Габриель де Бонивэ ничего не ответила. Глядя на небольшое красное пятнышко, она чаще задышала и, прижавшись крепче к Франсуа, предложила вернуться домой, чувствуя, что ей необходимы томные ласки жениха.

Поль Ру, живший на земле четыре года и больше всего на свете любивший пускать из глиняной трубки мыльные пузыри, лежал неподвижный.

Недавно я встретился в Брюсселе со старым коммунаром Пьером Лотреком. Я подружился с ним, и одинокий старик подарил мне свое единственное достояние — глиняную трубку, из которой пятьдесят лет тому назад маленький Поль Ру пускал мыльные пузыри. В майский день, когда четырехлетний инсургент был убит Габриелью де Бонивэ, Пьер Лотрек находился в загоне Люксембургского сада. Почти всех из числа бывших там версальцы расстреляли. Пьер Лотрек уцелел потому, что какие-то франты сообразили, что прекрасному Парижу, который захочет стать еще прекрасней, понадобятся каменщики, плотники и кузнецы. Пьер Лотрек был сослан на пять лет, он бежал из Кайенны в Бельгию и через все мытарства пронес трубку, подобранную у трупа Поля Ру. Он дал ее мне и рассказал все, написанное мною.

Я часто прикасаюсь к ней сухими от злобы губами. В ней след дыхания нежного и еще невинного, может быть, след лопнувших давно мыльных пузырей. Но эта игрушка маленького Поля Ру, убитого прекраснейшей из женщин, Габриелью де Бонивэ, прекраснейшего из городов, Парижа, говорит мне о великой ненависти. Припадая к ней, я молюсь об одном — увидев белый флаг, не опустить ружья, как это сделал бедный Луи Ру, и ради всей радости жизни не предать форта Святого Винценсия, на котором еще держатся три блузника и пускающий мыльные пузыри младенец.

1922

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ[8]

Посвящается

Льву Рудольфовичу

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Никола-вешний, троица, духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И, не долго думая, образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село — даже древние старцы и старухи.

Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. — Подай мои селедки, что по закону причитается!.. Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.

Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек, — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть! На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: «Удар пролетарской революции, или Несчастная невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой… Поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.

Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.

Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: «Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».

Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок.

Неутомимый Павел изготовлял огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение; «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение ходынки». И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».

В конце каждого плаката было: «С почтением автор Мохов».

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи! Будет сногсшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтоб пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.

В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал был набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: заайкала, — и ее унесли…

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ.

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша!.. Ну не будь сукиным сыном, допусти. Мы где ни то с краешку… На яичек… На маслица.

— В антрахту залезем, братцы, не горюй, — утешались не попавшие на зрелище крестьяне, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть! Половину они посмотрят, а другую половину мы.