Артур Кларк

ТРУСЛИВАЯ ОРХИДЕЯ

Вряд ли кто-нибудь из завсегдатаев «Белого Оленя» верит до конца хотя бы в одну из историй Гарри Пурвиса, но ни один из них не осмелится назвать их насквозь лживыми.

Одни его рассказы более вероятны, другие — менее, а вот история о трусливой орхидее по степени вероятности, пожалуй, где-то на одном из последних мест.

Сейчас я уж и не припомню, по какому случаю Гарри рассказал эту историю. Может, какой-нибудь любитель орхидей притащил тогда в таверну особо чудовищный экземпляр. А впрочем, сейчас это совершенно не важно. Главное, что я до сих пор отлично помню этот рассказ.

На этот раз в нем не фигурировал ни один из многочисленных родственников Гарри. Героем оранжерейной саги был вполне обычный человек, правда, звали его Геркулес Китинг. Минутку терпения, погодите смеяться, это еще не самое удивительное в рассказе Гарри Пурвиса.

Носить такое имечко непросто, даже если вы сложены, как античный герой. Но когда росту в вас всего четыре фута и девять дюймов и вы, даже тренируясь с утра до вечера, в лучшем случае накачаете веса девяносто семь фунтов — вам не позавидуешь. Может, именно поэтому Геркулес сторонился людей и постоянно торчал в своей оранжерее, что была построена в самой глубине сада. Потребности его были невелики, на себя он тратил сущие гроши, и все деньги уходили на великолепную коллекцию кактусов и орхидей. Среди кактусолюбов он считался крупным специалистом; со всех концов земного шара ему приходили бандероли, от которых веяло пылью и тропиками.

Тетушка Генриетта была его единственной родственницей, больше у него не было никого во всем свете. Да и она была его полной противоположностью: крупная высокая женщина, неизменно облаченная в твидовый костюм экстравагантного кроя. Кроме того, она бешено носилась на своем «ягуаре» и не выпускала сигарету изо рта.

Она разводила собак и недурно на этом зарабатывала. Везде и всюду она появлялась в сопровождении парочки отборных воспитанников, причем это были отнюдь не левретки, убирающиеся в дамские сумочки. Специальностью мисс Китинг были датские доги, сенбернары и западно-европейские овчарки.

Генриетта никогда не была замужем, справедливо считая мужчин слабым полом. Но Геркулеса она почему-то просто обожала. Она опекала его, словно родной дядюшка — любимого племянника, и навещала почти каждое воскресенье.

Странные это были взаимоотношения. Генриетте, вероятно, льстило, что рядом с Геркулесом она выглядит еще энергичнее и сильнее. Будь он настоящим мужчиной, она бы, наверное, любила его не так сильно. И все-таки заботилась она о Геркулесе вполне искренне и с большим удовольствием.

Естественно, такая опека только усиливала у Геркулеса комплекс неполноценности, которым он обзавелся еще в детстве. Сначала он все терпеливо сносил, потом начал бояться теткиных визитов, ее громового голоса, ее медвежьих рукопожатий, от которых трещали кости, и наконец возненавидел свою тетушку. Эта ненависть постепенно стала основным чувством в его жизни, она пересилила даже любовь к орхидеям. Но он тщательно скрывал от тетушки свое истинное к ней отношение, опасаясь, что она разорвет его в клочья и скормит своим волкодавам.

Словом, Геркулес никогда бы не осмелился проявить свои истинные чувства. Даже когда его переполняло желание убить тетушку Генриетту, он прикидывался внимательным и предупредительным. Да и кем он был для нее? Не более, чем мелким песиком, которого она могла взять за шкирку и вышвырнуть вон. Но однажды…

Эту орхидею привезли откуда-то с верховьев Амазонки; во всяком случае, так уверял продавец. Сначала она не произвела на Геркулеса особого впечатления, несмотря на всю его любовь к этим растениям: какой-то корявый корешок с кулак величиной, и ничего более. Необычным был только омерзительный гнилостный запах. Геркулес даже усомнился, а жив ли этот корень, о чем и заявил продавцу. Тот вынужден был продать корешок за бесценок. Геркулес купил его без особой радости, просто по привычке.

Он даже не расстраивался, когда в течение первого месяца корешок не подавал ни малейших признаков жизни. Но вдруг появился крошечный зеленый росток и начал тянуться к свету. Очень скоро росток превратился в ядовито-зеленый стебель толщиной в руку, увенчанный какими-то необычными шишками.

Теперь Геркулес верил, что к нему случайно попал какой-то редчайший сорт, и очень волновался.

Новая питомица развивалась с удивительной скоростью и вскоре переросла самого Геркулеса, что, впрочем, было нетрудно. Утолщения на верхушке удивительного стебля набухали, и по всему было видно, что орхидея вот-вот расцветет. Геркулес знал, что период цветения некоторых сортов очень непродолжителен, и, боясь пропустить долгожданный момент, все больше времени проводил в оранжерее. Но она расцвела ночью, когда он спал.

Утром он увидел, что с верхушки стебля почти до самой земли свисают восемь длинных усиков. Судя по всему, они развились из шишек всего за одну ночь. Это буквально потрясло Геркулеса, и он отправился на службу в глубочайшей задумчивости.

Вечером он был поражен пуще прежнего: поливая орхидею и разрыхляя землю вокруг нее, он заметил, что усики стали гораздо толще и принялись двигаться и извиваться, словно живые. Это уже не удивляло, а тревожило.

Следующие несколько дней развеяли последние сомнения: как только он подходил поближе, усики начинали тянуться к нему, и это выглядело крайне неприятно. Ему стало казаться, что растение просто-напросто проголодалось, от этой мысли ему делалось дурно. Что-то неясное маячило на дне памяти, но прошло довольно много времени, прежде чем он вспомнил. Тогда он воскликнул: «Ну не дурак ли я?!» — и помчался в ближайшую библиотеку. Через полчаса, прочитав маленький рассказ Герберта Уэллса «Удивительная орхидея», он только и выдавал из себя: «Боже мой!»: совпадало почти все, не было только дурманящего запаха, которым уэллсова орхидея парализовала свою жертву. Домой он притащился совсем убитый.

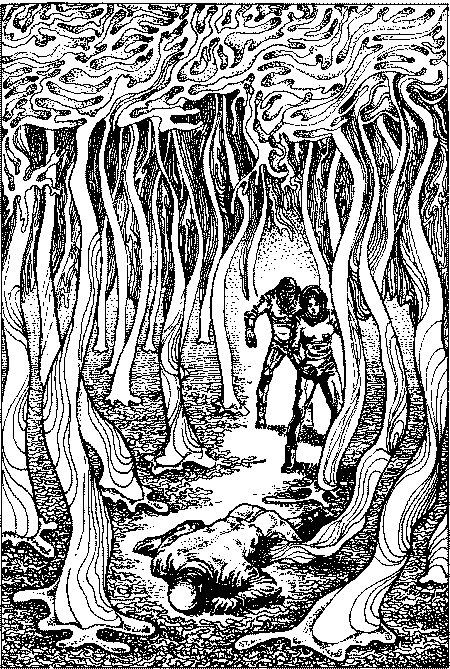

Он долго стоял на пороге оранжереи, созерцая этого монстра. Прежде чем осторожно приблизиться, он тщательно прикинул длину усиков; мысленно он уже величал их щупальцами. Теперь орхидея казалась ему не мирным растением, а готовым к прыжку хищником.

«Невероятно, — подумал он. — Не может быть. Но ведь можно же проверить…»

Он выскочил из оранжереи, вернулся через пару минут с метлой и наколол на нее кусочек сырого мяса. Осторожно, словно укротитель львов, он подкрался к орхидее.

Сначала не происходило ничего, потом растение что-то почувствовало, зашевелило усиками. Они заплясали все быстрее и быстрее, так, что их уже трудно было разглядеть. Усики обвили мясо, метлу сильно дернуло, и кусочек исчез — орхидея прижала его к «груди».

В полном изумлении Геркулес даже выругался, а ругался он крайне редко.

Теперь орхидея затихла, видимо, ждала, пока мясо подтухнет. На следующий день кусочек покрылся какими-то маленькими корешками, а к вечеру — совсем исчез.

Растение познало вкус крови.

Геркулес продолжал свои наблюдения, и странные, противоречивые чувства одолевали его. Иногда орхидея казалась ему ужасным монстром. Она стала очень мощной, и попади он к ней в лапы — конец. Разумеется, он старался обезопасить себя: поливал издалека, а «корм» просто кидал так, чтобы она могла достать его своими щупальцами.

Она ежедневно сжирала по фунту сырого мяса, но ему казалось, что дай он еще — она не откажется.

И все-таки он чувствовал себя на верху блаженства. Ведь у него в руках было чудо ботаники! Он мог прославиться, стоило только захотеть. Геркулес был довольно ограниченным человеком, ему просто в голову не приходило, что его приобретением может заинтересоваться кто-либо кроме любителей орхидей.

Орхидея достигла шести футов в высоту, и рост ее заметно замедлился. Геркулес эвакуировал подальше от нее все другие растения, и не потому, что боялся за них, а чтобы ухаживать за ними, не опасаясь ужасных щупалец. Чтобы ненароком не попасть в зону досягаемости ее восьми лап, он протянул веревку поперек центральной дорожки.

Похоже, орхидея имела довольно развитую нервную систему, а может быть, даже примитивный разум. Она знала часы кормления и, насыщаясь, проявляла несомненные признаки наслаждения. Она (и это было самое фантастическое) вроде бы даже издавала какие-то звуки, хотя Геркулес не был полностью в этом уверен. Перед самым кормлением ему иногда чудился свист, очень высокий, где-то на границе слышимости. Ему было непонятно, зачем она свистит. Может, таким образом она приманивала добычу? Хорошо хоть на него это совершенно не действовало.

Итак, Геркулес занимался своими исследованиями, а тетушка Генриетта тем временем доводила его до белого каления.

Еженедельно в воскресенье после полудня ее «ягуар» с ревом мчался по улице. Рядом с ней неизменно восседала здоровенная псина, другая целиком оккупировала заднее сиденье. Генриетта врывалась в дом, разом перемахивая через две ступеньки. Она оглушала Геркулеса зычным приветствием, парализовала мощным рукопожатием, отравляла табачным дымом. Слава богу, поцелуи не входили в эту церемонию, иначе она бы его до смерти зацеловала.

Тетушка Генриетта слегка презирала увлечение племянника. Она считала, что постоянно торчать в оранжерее — никакой не отдых, а сущее мучение. Когда ей самой хотелось отдохнуть, она отправлялась в Кению охотиться на львов. Геркулес ненавидел ее кровавое увлечение, из-за него ненависть к тетке только крепла. Тем не менее, каждое воскресенье он покорно поил ее чаем, и их беседа наедине казалась со стороны вполне мирной и дружелюбной. Генриетта страшно бы растерялась, узнай она, что, наливая ей чай, Геркулес частенько мечтал, чтобы она им подавилась. Ведь у нее, в сущности, было доброе сердце.

Геркулес иногда показывал тетушке наиболее интересные экземпляры из своей коллекции, но о своем растительном спруте он не обмолвился ни словечком. Возможно, уже в то время в глубинах его подсознания созревал этот дьявольский план.

Однажды поздним воскресным вечером, когда рев «ягуара» растаял в темноте, Геркулес отправился в оранжерею, чтобы успокоиться после тетушкиного визита. Там-то и посетила его впервые эта мысль.

Он любовался орхидеей, усы которой уже стали толще человеческого пальца, и вдруг представил приятную картину: беспомощная тетушка Генриетта испуганно трепыхается, пытаясь вырваться из щупальцев монстра.

Поистине, это было бы весьма удачное убийство. Человек прибывает на место происшествия слишком поздно. Обезумев от горя, он звонит в полицию, а когда та прибывает, ей остается только констатировать несчастный случай. Конечно, не обойдется без следствия, но что оно может дать?

Чем больше он думал над этим планом, тем больше он ему нравился. Было бы очень неплохо, если бы орхидея смогла ему помочь. Разумеется, он предвидел и определенные трудности. Растение нуждалось в тренировке.

У Геркулеса не было опыта в подобных делах, да и посоветоваться было не с кем, поэтому метод тренировки пришлось разработать самому. Следует отметить, что он был весьма прост и практичен.

Привязав кусок мяса к концу длинной удочки, он подолгу размахивал им перед орхидеей, пока она не научилась быстро ловить мясо. При этом всякий раз она издавала пронзительный писк, что немало удивляло Геркулеса. Он не знал, были ли у нее для этого специальные органы, и раскрыть эту тайну было невозможно, не вступая в тесный контакт с чудовищем. Если план осуществится, то такая возможность представится тетушке Генриетте. Только вряд ли она сможет поделиться своими открытиями с кем бы то ни было…

Наконец стало ясно, что орхидея теперь достаточно сильна, чтобы справиться с намеченной жертвой. Однажды ей удалось вырвать метлу из рук Геркулеса. Хотя факт этот сам по себе был весьма незначительным, приятный треск ломающейся древесины вызвал мечтательную улыбку на его тонких губах.

Он утроил свое внимание к тетушке, воистину он был образцовым родственником!

Он продолжал тренировать орхидею и был весьма доволен результатом. Настало время попробовать живую приманку. Несколько недель одержимый этой идеей Геркулес как-то очень внимательно присматривался к каждой уличной кошке и собаке. Но в конце концов ему пришлось отказаться от этой мысли по причине прямо-таки удивительной. Дело в том, что для этого у него было слишком доброе сердце. Первой и единственной жертвой суждено было стать тетушке Генриетте!

Перед тем, как приступить к исполнению своего плана, он три недели морил орхидею голодом. Для достижения успеха необходимо было разжечь аппетит растения.

И вот однажды, отнеся на кухню чашки после чаепития с тетушкой, Геркулес уселся подальше от смертоносного дыма ее сигарет и, как бы между прочим, предложил:

— Хочу вам кое-что показать, тетушка. Это будет для вас приятным сюрпризом. Умрете от смеха.

«Хотя причина указана не совсем точно, но основная мысль верна», — подумал он.

Тетушка удивленно посмотрела на него и даже вытащила изо рта сигарету.

— Как? Неужели в этом доме меня ждет какой-то сюрприз? — пробасила она. — Что же ты задумал, баловник ты этакий? Она засмеялась и шутливо хлопнула Геркулеса по спине.

— Вы глазам своим не поверите. Пойдемте в оранжерею, это там, — насилу отдышавшись просипел Геркулес.

— В оранжерее? — удивилась тетушка.

— Да. Пойдемте туда. Это самая настоящая сенсация.

Генриетта недоверчиво усмехнулась, но все-таки последовала за Геркулесом без лишних расспросов.

При этом две немецкие овчарки, которые с удовольствием расправлялись с ковром, вскочили на ноги и вопросительно посмотрели на хозяйку.

— Все нормально, братцы. Я скоро вернусь, — сказала она.

«Что очень сомнительно», — подумал Геркулес.

Несмотря на темный вечер, свет в оранжерее был погашен. Когда они вошли, тетушка даже плюнула от отвращения.

— Фу, ну вонища! Точно такой смрад, помню, был в Булавайо. Я тогда подстрелила слона, и мы целую неделю не могли его отыскать…

— Извините, тетушка, это все новое удобрение, — бормотал Геркулес, в потемках тесня ее в нужном направлении. — Еще немного, несколько ярдов, это будет, действительно, сюрприз.

— Надеюсь, это не шутка, — угрожающе проворчала тетушка и продвинулась еще на шаг.

— Это не шутка, обещаю вам, — Геркулес уже держал руку на выключателе. В темноте зловещий гигантский силуэт орхидеи был еще различим, и Генриетта находилась теперь от него примерно в десяти футах. Он подождал, пока она углубится в опасную зону, и повернул выключатель.

Оранжерею залил яркий свет. Тетушка, застыв, словно изваяние, подбоченившись смотрела на орхидею. Геркулес начал бояться, как бы она не ретировалась прежде, чем растение что-либо предпримет. Но опасения оказались напрасными, Генриетта и не собиралась этого делать, она просто спокойно разглядывала орхидею, пытаясь понять, что же это такое.

Прошло несколько томительных секунд, и вот щупальца орхидеи наконец задвигались, затрепетали, но совсем не так, как рассчитывал Геркулес. Словно пытаясь защититься, орхидея обернулась ими, будто покрывалом, и тихонько заскулила. И тогда потрясенный Геркулес наконец осознал ужасную правду.

Его орхидея была законченной трусихой. Возможно, в джунглях Амазонки она и могла нагнать страху на тамошних обитателей, но внезапная встреча с тетушкой Генриеттой деморализовала ее совершенно.

Тем временем предполагаемая жертва сначала долго и удивленно разглядывала эту диковину, затем, круто повернувшись на каблуках и направив на Геркулеса обвиняющий перст, прорычала:

— Геркулес! Бедняжка просто умирает от страха. Это ты ее напугал?

— Что вы, тетушка, — выдавил он дрожащим голосом, не смея поднять глаз от стыда и разочарования. — Может быть, она немного нервничает.

— Ты должен был раньше мне ее показать. Ты же знаешь, животных я люблю и умею с ними обращаться. Конечно, строгость тоже необходима, но главное — доброта. Доброта всегда действует положительно. Ну, глупышка, ну, перестань, не бойся, тетушка Генриетта тебя не съест.

Оцепенев от отчаяния, Геркулес наблюдал ужасную картину: тетушка Генриетта суетилась и причитала возле орхидеи до тех пор, пока та не прекратила жалобно скулить и судорожно кутаться в свои щупальца. Казалось, ее страх понемногу проходил.

Но когда она робко протянула свое щупальце и начала поглаживать пальцы тетушки Генриетты — этого кошмара он уже вынести не мог и, еле сдерживая рыдания, опрометью бросился из оранжереи.

Говорят, что с этого дня Геркулес стал совсем уж конченым человеком. Генриетта теперь приезжает почти каждый день навестить так полюбившуюся ей питомицу. Она терзает Геркулеса подозрениями, что он запугивает и мучает малышку. Привозит для любимицы такие лакомые кусочки, от которых даже псы с негодованием воротят нос, а орхидея их употребляет за милую душу. От этих «лакомств» омерзительный запах из оранжереи проникает теперь даже в дом.

— Такая вот история, — промолвил Гарри Пурвис, завершая свой странный рассказ. — Обе они — и орхидея, и тетушка Генриетта — совершенно счастливы. У тетушки появилась возможность о чем-то (а может быть, о ком-то) по-настоящему заботиться. Иногда, если по оранжерее проскакивает мышь, чудовищное растение начинает дрожать от страха, но тетушка всегда оказывается поблизости и успокаивает трусиху.

Ну а Геркулес навряд ли еще когда-нибудь решится совершить столь смелый поступок. Он совершенно утерял интерес к жизни, даже любимые кактусы и орхидеи его больше не занимают. Он теперь сам влачит совершенно жалкое растительное существование.

Перевод с англ. Т. Волковой

Урсула Ле Гуин

МЕДЛЕННО, КАК ИМПЕРИИ, И ДАЖЕ МЕДЛИТЕЛЬНЕЙ ИХ[1]

Только в самые первые десятилетия Лиги Земля посылала корабли на сверхдальние расстояния, за пределы системы, к звездам и дальше. Они искали миры, на которых бы не было следов деятельности или колоний Основателей на Хайне, совершенно чужих миров. Все Известные Миры вернулись к Хайнскому Истоку, и земляне, которые не только снабжались всем необходимым, но и были спасены хайнитами, возмутились этим. Они захотели выйти из семьи. Они захотели найти что-нибудь новое. Хайниты, как раздражающе понимающие родители, поддерживали их поиски и поставляли корабли и добровольцев, впрочем как и несколько других миров Лиги.

Все эти добровольцы в экипажи Сверхдальнего Поиска имели одну особенность: они были сумасшедшие.

С какой стати, в конце концов, здоровый человек должен лететь собирать информацию, которая не будет получена в течение пяти или десяти столетий? Интерференция космической массы не была еще исключена из операции ответа, и поэтому мгновенная связь была осуществима только в радиусе 120 световых лет. Исследователи вынуждены были находиться в полной изоляции. И, конечно, они не понимали, к чему могли вернуться, если бы они вернулись. Ни одно нормальное человеческое существо, которое на своем опыте испытало скольжение времени даже в пределах нескольких десятилетий в полете между мирами Лиги, не согласилось бы добровольно принять участие в путешествии во Вселенной, которое займет столетия. Разведчики были беглецами от действительности, неудачниками. Они были психи.

Десять из них поднялись на борт космического челнока в Смеминг-Порте и сделали разнообразные, но одинаково неуместные попытки познакомиться друг с другом в течение трех дней, пока челнок готовился доставить их на корабль «Гам». «Гам» — это сетианское уменьшительное имя, так же, как «Малышка» или «Петенька». В команде было два сетианца, два хайнита, один белден и пять землян; корабль сетианской постройки был зафрахтован Правительством Земли. Его пестрая команда поднималась на борт, продвигаясь по стыковочной трубе один за другим, как сообразительные сперматозоиды, пытающиеся оплодотворить Вселенную. Челнок отошел, и навигатор поставил «Гам» на курс. Корабль покрыл за несколько часов расстояние в несколько сотен миллионов миль от Смеминг-Порта и затем стремительно исчез.

Когда, спустя 10 часов 29 минут, или 256 лет, «Гам» вновь появился в нормальном пространстве, предполагалось, что он находится недалеко от звезды KQ-E-966 51. Об этом можно было судить достаточно уверенно, так как была видна золотая булавочная головка звезды. Где-то в пределах сферы с диаметром 400 миллионов километров находилась также зеленая планета, мир 4470, как было нанесено на карту сетианским картографом. Теперь корабль должен был найти планету. Это было не так легко сделать, как может показаться, имея перед собой 400-миллионнокилометровый стог сена. К тому же «Гам» не мог перемещаться в околопланетном пространстве с околосветовой скоростью; если бы он сделал это, то и он, и звезда KQ-E-966 51, и мир 4470, столкнувшись, прекратили бы свое существование. Он был вынужден красться, используя ракетный двигатель, со скоростью в несколько сотен миль в час. Математик-навигатор Аснанифойл знал очень хорошо, где должна была находиться планета, и полагал, что они могут выйти к ней в течение десяти земных дней. Тем временем члены команды разведчиков должны были узнать друг друга еще лучше.

— Я не могу выносить его, — сказал Порлок, специалист по неживой природе (химия плюс физика, астрономия, геология и т. д.), и маленькие капельки слюны появились у него на усах. — Этот тип нездоров. Я не могу понять, почему его сочли годным и включили в команду Поиска, если это не преднамеренный эксперимент на несовместимость, запланированный Советом с нами, как с подопытными кроликами.

— Мы обычно используем хомяков и хайнских вурдалаков, вежливо сказал специалист по живой природе (психология плюс психиатрия, антропология, экология и т. д.); он был хайнитом.

— Вместо кроликов. Впрочем, вы знаете, мистер Осден — это действительно очень редкий случай. В самом деле, он — первый случай полного излечения синдрома Рендера — разновидности младенческого аутизма, который считался неизлечимым. Великий психиатр Земли Хаммергельд доказал, что причина аутистического состояния в этом случае — это сверхнормальная сопереживательная способность, и разработал соответствующее лечение. Мистер Осден — первый пациент, подвергшийся этому лечению. Фактически он жил с доктором Хаммергельдом до 18 лет. Лечение было полностью успешным.

— Успешным?

— О, да. Несомненно, он не аутистик.

— Нет, он невыносим!

— Э, видите ли, — сказал Маннон, незаметно разглядывая капельки слюны на усах Порлока, — нормальная защита — агрессивная реакция между встречающимися людьми, — скажем только для примера, вами и мистером Осденом, — это то, что вы едва осознаете; привычка, манеры. Отсутствие внимания позволяет вам преодолеть эту реакцию. Вас учили игнорировать ее до такой степени, когда вы даже должны отрицать ее существование. Тем не менее мистер Осден, будучи человеком со сверхсопереживательной способностью, чувствует ее. Он знает свои чувства и то, что чувствуете вы, и трудно сказать, кто есть кто. Скажем так: в вашей эмоциональной реакции к нему имеется нормальный элемент по отношению к любому незнакомцу, когда вы его встречаете, плюс спонтанное чувство неприязни от его взгляда, одежды или рукопожатия — неважно по какой еще причине. Он чувствует эту неприязнь. Так как его аутистическая система неразборчива, он прибегает к агрессивно-защитному механизму, отвечая таким образом на агрессивность, с которой вы невольно к нему относитесь.

Маннон продолжал довольно долго.

— Ничто не дает человеку права быть таким ублюдком, — сказал Порлок.

— Не может ли он отключиться от нас? — спросил Харфекс, биолог, другой хайнит.

— Это — как слух, — сказала Олеро, ассистент специалиста по неживой природе, сидевшая и покрывавшая ногти на пальцах ног флуоресцентным лаком. — Эмпатия работает не зная отдыха, она всегда включена. Он слышит наши чувства независимо от того, хочет ли он этого или нет.

— Знает ли он, о чем мы думаем сейчас? — спросил Эсквана, инженер, поглядев на всех с неподдельным страхом.

— Нет, — огрызнулся Порлок. — Эмпатия — это не телепатия! Никто из страдающих этим синдромом не получил возможности к телепатии.

— Однако, — заметил Маннон с едва заметной улыбкой, — как раз перед тем, как мы покинули Хайн, там был интересный доклад с одного из недавно вновь открытых миров. Некто Роканнон сообщил, что готовится к публикации доступная техника телепатии, существующая среди мутировавшей гуманоидной расы; я только увидел конспект в HILF Бюллетене, но…

Он продолжал. Остальные уже поняли, что они могут беседовать, пока Маннон продолжал говорить; казалось, он не следил за происходящим, однако не пропускал ничего из того, о чем они говорили.

— Тогда почему он ненавидит нас? — спросил Эсквана.

— Никто не ненавидит вас, милый Андре, — сказала Олеро, рисуя на большом ногте левой ноги Эскваны аляповатую флуоресцентную гвоздику. Инженер покраснел и неопределенно улыбнулся.

— Он поступает так, как если бы ненавидел нас, — сказала Хаито, координатор. Это была изящная женщина чисто азиатского происхождения, с удивительным голосом, тихим, глубоким и нежным как у молодой лягушко-быка. — Почему, если он страдает от нашей враждебности, он усиливает ее постоянными нападками и оскорблениями? Не могу сказать, что я высокого мнения о лечении доктора Хаммергельда, в самом деле, Маннон: аутизм должен быть предпочтительней…

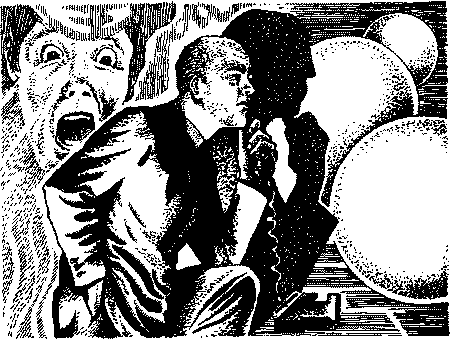

Она остановилась. В главный отсек вошел Осден. Он выглядел как человек, с которого содрали кожу. Его кожа была неестественно белой и тонкой, обнажая кровеносные сосуды, как вылинявшая дорожная карта с красными и синими линиями. Его адамово яблоко, мышцы вокруг рта, кости и связки его запястий и рук — все выступало так отчетливо, как будто служило наглядным пособием для уроков анатомии. Волосы его были бледно-ржавые, как давно засохшая кровь. У него были брови и ресницы, но они были видны лишь при особом освещении; в обычных же условиях видны были кости глазных впадин, вены век и бесцветные глаза. Это были не красные глаза, так как он не был настоящим альбиносом, но они не были ни голубыми, ни серыми; глаза Осдена были лишены цвета, в них застыла холодная водянистая прозрачность, в которую можно было падать до бесконечности. Он никогда ни на кого прямо не глядел. В его лице отсутствовало выражение, как в анатомическом рисунке или черепе.

— Я согласен, — сказал он высоким, неприятным тенором, что даже аутистическое отклонение было бы предпочтительнее смога низких, заимствованных чувств, которыми вы, люди, окружаете меня. Ради чего ты, Порлок, источаешь сейчас ненависть? Неужели ты не можешь выносить моего вида? Пойди побалуйся немножко онанизмом, как ты это делал прошлой ночью. Это улучшает твой виброфон. Какой дьявол передвинул здесь мои кассеты? Не трогайте мои вещи, никто. Я этого не люблю.

— Осден, — сказал Аснанифойл своим медленным раскатистым голосом. — почему ты такой мерзавец?

Андер Эсквана съежился и закрыл лицо руками. Ссора напугала его. Олеро смотрела с безучастным, но все же нетерпеливым выражением — вечный зритель.

— Почему бы нет? — сказал Осден. Он не глядел на Аснанифойла и физически держался как можно дальше от них всех, насколько мог делать в переполненном салоне, — Никто из вас своими чувствами не дал ни малейшего повода, чтобы я изменил свое поведение.

Харфекс, человек сдержанный и терпеливый, сказал:

— Основанием является то, что мы намереваемся провести несколько лет вместе. Жизнь будет лучше для всех нас, если…

— Неужели вы не можете понять, что я не дам и ломаного гроша за вас всех? — сказал Осден, взял свои микропленки и вышел. Эскавана ушел спать. Аснанифойл рисовал скользящий поток воздуха пальцем и бормотал Ритуальные Простые Числа.

— Вы не можете объяснить его присутствие в команде ничем иным, кроме как заговором Совета Земли. Я увидел это почти сразу. Наша экспедиция обречена на провал, — прошептал Харфекс координатору, мельком глянув через плечо. Порлок вертел пуговицу на ширинке, в глазах его стояли слезы.

— Я говорил вам, что все они были сумасшедшими, но вы подумали, что я преувеличиваю.

Все же им можно было найти оправдание. Разведчики Сверхдальнего Поиска ожидали найти своих товарищей по команде интеллигентными, хорошо подготовленными, незацикленными и лично симпатичными. Им предстояло работать в тесном соседстве и опасных местах, и они могли ожидать друг от друга, что паранойи, депрессии, мании, страхи и принуждения будут достаточно умеренными, что позволит установить личные отношения, по крайней мере, в течение большей части экспедиции. Осден мог бы быть интеллигентным, но его подготовка была поверхностной, а его личность гибельной. Он был послан только в расчете на свой единственный дар, эмпатическую силу: собственно говоря, в расчете на широковолновую биоэмпатическую восприимчивость. Его талант был особого рода: он мог принимать эмоциональные волны от любого существа, наделенного чувствительностью. Он мог разделить вожделение с белой крысой, боль с раздавленным тараканом, фототропизм с мотыльком. Одним словом, Совет решил, что было бы полезно знать, не обладает ли что-нибудь, находящееся поблизости, чувствительностью и, если это так, каковы эти чувства по отношению к Разведчикам.

Должность Осдена была совершенно новая: он был сенсор команды.

— Что такое чувство, Осден? — однажды спросила его Хаито Томико в главном отсеке, стараясь наладить взаимоотношения. — Что это на самом деле, что вы извлекаете с помощью своей эмпатической чувствительности?

— Дерьмо, — ответил мужчина своим высоким неприятным голосом. — Психические испражнения животного царства. Я пробираюсь по вашему калу.

— Я стараюсь узнать некоторые факты. — Она думала, что ее тон удивительно спокоен.

— Тебя не интересуют факты. Ты стараешься понять меня. С некоторым страхом, некоторым любопытством и большой долей отвращения. С таким же чувством ты бы перевернула дохлую собаку, чтобы увидеть ползающих червей. Поймете ли вы раз и навсегда, что я не хочу быть понятым, что я хочу, чтобы меня оставили одного! — Его кожа покрылась красными и фиолетовыми пятнами, голос стал выше, и, так как она молчала, он закричал: — Иди заройся в собственный помет, ты, желтая сука!

— Успокойся, — сказала она все еще спокойно, но тотчас оставила его и ушла в свою каюту. Конечно, он правильно понял ее мотивы; ее вопрос был в значительной мере предлогом, только попыткой заинтересовать его. Но что в этом плохого? Разве такая попытка не заключает в себе уважения к другому? В момент, когда она задавала вопрос, она чувствовала, самое большее, легкое недоверие к нему; она обычно сочувствовала ему — бедный, надменный, злобный негодяй, «мистер-без-кожи», как назвала его Олеро. Чего он ожидает, после того как так поступает? Любви?

— Мне кажется, он не может выносить кого бы то ни было, сочувствующего ему, — сказала Олеро, лежа на нижней койке и намазывая позолоту на соски грудей.

— Следовательно, он не может сформировать никаких человеческих отношений. Все, что его доктор Хаммергельд сделал, это вывернул аутизм наизнанку.

— Бедный ублюдок, — сказала Олеро. — Томико, ты не будешь возражать, если Харфекс зайдет ненадолго сегодня вечером?

— Разве ты не можешь пойти в его каюту? Я всегда чувствую себя больной, когда вынуждена сидеть в главном салоне с этой проклятой очищенной репой.

— Должно быть, ты ненавидишь его, не так ли? Я уверена, он чувствует это. Но я спала с Харфексом и прошлую ночь тоже, и Аснанифойл может возревновать, так как они делят каюту. Было бы лучше встретиться здесь.

— Обслужи их обоих, — сказала Томико с грубостью оскорбленной скромности. Ее Земная субкультура — Восточная Азия была пуританской, она была воспитана целомудренной.

— За ночь я люблю только одного, — ответила Олеро с невинной искренностью. Белден, Планета-Сад, никогда не обнаруживала девственности и не открывала колес.

— Тогда попробуй Осдена, — сказала Томико. Ее собственная неуравновешенность была редко столь очевидна, как сейчас: глубоко запрятанная неуверенность в самой себе, проявляющаяся сама по себе как разрушающая сила. Она добровольно согласилась на эту работу, потому что, по всей вероятности, в ней не было никакой пользы.

Маленькая Олеро подняла глаза на нее, кисточка в руке, глаза широко раскрыты.

— Томико, так говорить неприлично.

— Почему?

— Это было бы отвратительно. Меня не влечет к Осдену!

— Я не знала, что это имеет для тебя значение, — сказала Томико безразлично, хотя она знала. Она собрала какие-то бумаги и покинула каюту, заметив: — Я надеюсь, ты и Харфекс или кто бы там ни был, закончите к последнему звонку; я устала.

Олеро заплакала. Слезы капали на ее маленькие позолоченные соски. Она плакала легко. Томико в последний раз плакала, когда ей было десять лет.

Экипаж корабля был невесел, но обстановка стала меняться к лучшему, когда Аснанифойл и его компьютеры засекли мир 4470. Он лежал там, темно-зеленый драгоценный камень, как правда на дне гравитационного колодца. Как только они увидели увеличивающийся желто-зеленый диск, чувство взаимности стало усиливаться в них. Эгоизм Осдена, его тщательное бессердечие послужило сейчас объединению остальных.

— Возможно, — сказал Маннон, — он послан в качестве мальчика для порки. То, что земляне называют «козел отпущения». Возможно, в конце концов, его влияние окажется благотворным.

И никто не стал возражать, так как все они старались быть добры друг к другу. Они вышли на орбиту. На ночной стороне не было огней, на континентах ничего, что можно было бы приписать животным, которым присуще созидательное начало.

— Нет людей, — пробормотал Харфекс.

— Конечно, нет, — оборвал Осден, который сидел перед телеэкраном, надев на голову полиэтиленовый пакет. Он утверждал, что пластик не пропускает эмпатический шум, который он фиксировал от остальных членов экипажа. — Мы находимся на расстоянии двухсот световых лет от границ Экспансии Хайна, а за ее пределами людей нет. Нигде. Уж не думаете ли вы, что Создатель совершил бы эту ужасную ошибку дважды?

Никто не обратил на него большого внимания; они не отрываясь смотрели на эту желто-зеленую необъятность внизу под ними. Они были неприспособлены к жизни среди людей, и то, что они увидели, было не запустением, а спокойствием. Даже Осден не выглядел абсолютно невозмутимым как обычно, он хмурился.

Снижение в огне на море; воздушная разведка; посадка. Равнина из чего-то, похожего на траву, толстое, зеленое, сгибающее стебли; все это окружало корабль, обступило выдвинутые телекамеры, испачкало объективы мелкой пыльцой.

— Это выглядит как беспримесная фитосфера, — сказал Харфекс, — Осден, ты улавливаешь что-нибудь, обладающее чувствительностью?

Они все повернули голову к сенсору. Он оставил экран и наливал себе чашку чая. Он не ответил. Он редко отвечал на заданные вопросы. Казарменная строгость воинской дисциплины была совершенно непригодна для этих команд сумасшедших ученых; их командная цепочка лежала где-то между парламентской процедурой и приказом чмокнуть в щечку; офицер регулярной армии сошел бы с ума от всего этого. По непостижимому решению Совета, однако, доктор Хаито Томико была наделена полномочиями координатора, и она теперь в первый раз воспользовалась своей прерогативой.

— Мистер сенсор Осден, — сказала она, — пожалуйста, ответьте мистеру Харфексу.

— Как я могу «понять» что-нибудь оттуда, — сказал Осден не поворачиваясь, — если здесь я окружен чувствами девяти неврастенических человекообразных, кишащих вокруг меня, как глисты в помойном ведре. Когда мне будет что сказать, я скажу вам. Я сознаю свою ответственность в качестве сенсора. Если же ты, тем не менее, осмелишься опять приказать мне, координатор Хаито, я буду считать себя свободным от этой ответственности.

— Очень хорошо, мистер сенсор. Я верю, что впредь приказы будут не нужны, — низкий голос Томико был спокойным, но показалось, что Осден слегка вздрогнул, как будто волна ее сдерживаемой злобы ударила его в спину с физической силой.

Предчувствие биолога подтвердилось. Когда они начали полевые анализы, они не обнаружили животных даже на уровне микромира. Никто здесь никого никогда не съел. Все живые формы были фотосинтезирующие или сапрофаги, получающие жизнь от света или смерти, но не от жизни. Растения, бесконечные растения, ни один из видов не был знаком пришельцам из дома Человека. Бесконечные оттенки и интенсивность зеленого, фиолетового, пурпурного, коричневого, красного. Бесконечная тишина. Только ветер, шевелящий листья и ветви, теплый ласковый ветер, наполненный спорами и пыльцой, развевающий сладкую бледно-зеленую пыль над пространствами огромных трав, степями, которые не рождали вереска, бесцветочными лесами, по которым не ступала нога, на которые ни один глаз не бросил взгляд. Теплый, печальный мир, печальный и безмятежный. Разведчики брели, как отдыхающие, по солнечным равнинам филиоформ, тихо говорили друг с другом. Они знали, что их голоса разрушали тишину ста миллионов лет, тишину ветра и листьев, листьев и ветра, дующего, затихающего и пробуждающегося вновь. Они разговаривали тихо, но, будучи человеческими существами, они разговаривали.

— Бедный старый Осден, — сказала Дженни Чонг, биолог и техник, ведя геликоптер в район Северного Полюса. — Вся эта фантастически высокая точность воспроизведения засунута в его мозг, а здесь ничего не принять. Какое фиаско.

— Он сказал мне, что ненавидит растения, — заметила Олеро, хихикнув. — Надо думать, он полюбит их, так как они меньше надоедают ему, чем мы.

— Я не могу сказать, что сам люблю эти растения, — сказал Порлок, глядя вниз на пурпурные волны Северного Приполярного леса. — Одно и то же. Нет разума. По-прежнему. Человек, оказавшись один в таком лесу, непременно сойдет с ума.

— Но это все живое, — сказала Дженни Чонг.

— А если это живет, Осден его ненавидит.

— На самом деле он не настолько плох, — сказала Олеро великодушно.

Порлок взглянул на нее косо и спросил:

— Ты не спала с ним, Олеро?

Олеро разрыдалась и закричала:

— Вы, земляне, хамы!

— Нет, она не спала, — Дженни Чонг тут же встала на ее защиту. — А ты, Порлок?

Химик неловко засмеялся:

— Ха, ха, ха.

Брызги слюны появились у него на устах.

— Осден не выносит, когда к нему прикасаются, — дрожа, сказала Олеро. — Однажды я случайно натолкнулась на него, и он отшвырнул меня прочь, как если бы я была какая-нибудь грязная тряпка.

— Он — само зло, — сказал Порлок неестественным голосом, испуганно глядя на обеих женщин. — Закончится все тем, что он сорвет нашу экспедицию, мешая тем или иным способом. Запомните мои слова. Он не приспособлен для жизни с другими людьми!

Они приземлились на Северном Полюсе. Полуночное солнце тлело над низкими холмами. Короткие, бесстрастные зеленоватые биоформы тянулись в разные стороны. Но все — на юг. Подавленные невероятной тишиной, трое исследователей приготовили приборы и инструменты и начали работать, три вируса, мелко трясущиеся на теле неподвижного гиганта.

Никто не предлагал Осдену принять участие в исследовании планеты ни в качестве пилота, ни в качестве фотографа или регистратора, а сам он никогда не изъявлял желания, поэтому он редко покидал базовый лагерь. Он вводил ботанические таксономические данные, полученные от Харфекса, и помогал в качестве ассистента Эскване, в функции которого входило главным образом поддержание в рабочем состоянии и ремонт систем и механизмов. Эсквана стал помногу спать, по двадцать пять и более из тридцати часовых суток планеты, отключаясь прямо во время ремонта радио или проверки схемы управления геликоптера. Однажды координатор Томико осталась на базе, чтобы понаблюдать за ним. В лагере больше никого не было, кроме Посвет Ту, которая была подвержена эпилептическим припадкам; Маннон закрыл ее сегодня в лечебный контур в состоянии превентивной кататонии. Тонико начитывала рапорты в запоминающий банк и не упускала из виду Осдена и Эсквану. Прошло два часа.

— Должно быть, ты хочешь использовать восемьсот шестьдесят микровальдоз, чтобы скрепить это соединение.

— Естественно.

— Извини, я заметил, что там было восемьсот сорок.

— И заменишь их, когда я использую восемьсот шестьдесят. Когда я не буду знать, что и как делать, инженер, спрошу совета у тебя.

Минуту спустя Томико оглянулась. Так и есть. Эсквана спал, засунув палец в рот и уронив голову на стол.

— Осден.

Он не откликнулся, белое лицо не повернулось, но нетерпеливым движением он дал понять, что слушает.

— Ты не можешь не знать о ранимости Эскваны.

— Я не несу ответственности за его психические реакции.

— Но в ответе за свои собственные. Эсквана здесь — необходимый человек для нашей работы, а ты — нет. Если ты не можешь контролировать свою враждебность, ты должен всецело избегать его.

Осден положил инструменты и встал.

— С удовольствием, — сказал он своим мстительным, царапающим голосом. — Возможно, ты не можешь представить, каково испытывать иррациональные страдания Эскваны. Быть вынужденным разделять его ужасную трусость, съеживаться вместе с ним от страха перед всем!

— Не пытаешься ли ты оправдать свою жестокость по отношению к нему? По-моему, ты бы должен обладать большим самоуважением. — Томико вдруг поняла, что дрожит от злости. — Если твоя эмпатическая сила действительно дает тебе возможность разделить страдания Андера, почему это не пробудило в тебе ни малейшего сострадания?

— Сострадания? — сказал Осден. — Сострадание. Что ты знаешь о сострадании?

Она пристально смотрела на него, но он не хотел глядеть на нее.

— Не мог бы ты передать словами твое эмоциональное состояние по отношению ко мне в данный момент?

Он сказал:

— Я могу это сделать значительно более точно, чем ты. Меня учили анализировать такие ответы, когда я их получаю. И я делаю все, чтобы получить их.

— Но как ты можешь ожидать, что я буду испытывать какие-либо добрые чувства по отношению к тебе, когда ты так себя ведешь?

— Причем здесь, как я веду себя, ты, глупая свиноматка, ты думаешь, от этого что-нибудь зависит? Ты думаешь, что средний человек — это источник любви или доброты? По мне лучше быть ненавидимым, презираемым. Не быть женщиной или трусом, я предпочитаю, чтоб меня ненавидели.

— Это вздор. Жалость к самому себе. Каждый человек имеет…

— Но я не человек. — сказал Осден. — Есть все вы, и есть я сам. Я один.

Испуганная этой вспышкой крайнего солипсизма, она некоторое время молчала, наконец сказала, без злобы и жалости, как врач, ставящий диагноз:

— Ты обязательно убьешь себя, Осден.

— Это суждено тебе, Хаито, — сказал он насмешливо. — Я не подвержен депрессии, и нож для харакири не для меня. Чем, по-твоему, я должен здесь заниматься?

— Оставь лагерь. Пожалей самого себя и нас. Возьми геликоптер и накопитель информации и отправляйся считать виды растений. В лесу — Харфекс еще не добрался туда. Возьми участок леса в сто квадратных метров в пределах радиосвязи, но за пределами твоего эмпатического радиуса. Связь в восемь и двадцать четыре часа. Ежедневно.

Осден улетел. В течение пяти дней от него ничего не поступало, кроме лаконичного «Все хорошо» дважды в день. Атмосфера в базовом лагере сменилась, как театральная декорация. Эсквана стал бодрствовать по восемнадцать часов в сутки. Посвет Ту достала свою звездообразную лютню и извлекала музыку небесной красоты (музыка приводила Осдена в бешенство). Маннон, Харфекс, Дженни Чонг и Томико — все отказались от транквилизаторов. Порлок на радостях выгнал что-то в своей лаборатории и все это выпил один. У него было похмелье. Аснанифойл и Посвет Ту продолжали всю ночь Числовую Эпифанию, эту мистическую оргию высшей математики, которая является высшим удовольствием для религиозной сетианской души. Олеро спала с каждым. Работа подвигалась хорошо.

Однажды специалист по неживой природе, работавший среди высоких, толстых стеблей граминиформ, вернулся на базу бегом.

— В лесу что-то есть! — Его глаза были выпучены, он задыхался, его усы и пальцы тряслись. — Что-то большое. Двигалось за мной. Нагибаясь, я наносил отметки уровня. Это набросилось на меня. Как будто упало с деревьев. Сзади. — Он оглядел всех, в широко раскрытых глазах застыли ужас и изнеможение.

— Садись, Порлок. Не воспринимай это так серьезно. А теперь расскажи еще раз, с самого начала. Итак, ты что-то увидел.

— Не так отчетливо. Только движение. Решительное. Я не знаю, что это могло быть. Что-то самодвижущееся. В деревьях, древоформах или как там еще мы их называем. На опушке леса.

Харфекс выглядел мрачным.

— Здесь нет ничего, что могло бы напасть на вас, Порлок. Здесь нет даже микроорганизмов. Здесь не может быть большого животного.

— Может, вы видели внезапно упавший эпифит или сзади вас упала виноградная лоза?

— Нет, — сказал Порлок. — Это свалилось на меня сквозь ветки. Быстро. Когда я обернулся, это сразу исчезло, куда-то вверх. Оно производило шум, своего рода треск. Если это было не животное, одному Богу известно, что это могло быть. Оно было большим — таким большим… как человек, по меньшей мере. Может быть, красноватого цвета. Я не мог рассмотреть. Я не уверен.

— Это был Осден, — сказала Дженни Чонг. — В роли Тарзана. — Она нервно хихикнула, и Томико подавила дикий беспомощный смех. Но Харфекс не улыбнулся.

— Человек начинает чувствовать себя неловко под древоформами, — произнес он своим вежливым, сдержанным голосом. — Я это заметил. Может быть, поэтому я не могу работать в лесах. Есть какая-то гипнотическая особенность в окраске и промежутках между стволами и ветками, особенно на солнечной стороне; и из выброшенных спор прорастают настолько упорядочение и правильно расположенные растения, что это кажется неестественным. Я нахожу это очень неприятным, субъективно говоря. А что, если более сильный эффект подобного рода может вызвать галлюцинации?

Порлок тряхнул головой. Облизнул губы.

— Оно так было, — сказал он. — Что-то. Двигающееся с какой-то целью. Попытавшееся напасть на меня сзади.

Когда Осден этой ночью вышел на связь, как всегда точно в двадцать четыре часа, Харфекс рассказал ему о сообщении Порлока:

— Не сталкивались ли вы с чем-нибудь таким, мистер Осден, что могло бы подтвердить впечатления мистера Порлока о существовании в лесу передвигающихся, чувствующих живых форм?

— С-с-с, — сказало радио сардонически. — Нет. Дерьмо, произнес неприятный голос Осдена.

— Вы находитесь сейчас в лесу дальше, чем любой из нас, сказал Харфекс с неослабевающей вежливостью, — не согласитесь ли вы с моим впечатлением, что обстановка в лесу способна дестабилизировать восприятие и, возможно, вызвать галлюцинации?

— С-с-с. Я соглашусь, что восприятие Порлока легко дестабилизировать. Заприте его в лаборатории. Так он меньше навредит. Что-нибудь еще?

— Не сейчас, — сказал Харфекс, и Осден отключился.

Никто не мог поверить в рассказ Порлока, и никто не мог не доверять ему. Он был уверен, что нечто, нечто большое, попыталось внезапно напасть на него. Было трудно это отрицать, так как они находились в чужом мире и каждый, кто входил в лес, чувствовал некоторый озноб и смутное предчувствие под деревьями.

— Конечно, будем называть их деревьями, — заметил Харфекс. — Это в самом деле деревья, но только, конечно, совершенно другие.

Они все согласились, что в лесу чувствовали себя не совсем в своей тарелке, как будто сзади за ними что-то следовало.

— Мы должны выяснить, в чем дело, — сказал Порлок и попросил послать его в качестве временного помощника биолога, как Осдена, в лес для исследования и наблюдения. Олеро и Дженни Чонг вызвались отправиться вдвоем. Харфекс высадил их в лесу около базового лагеря, обширного массива, занимающего четыре пятых Континента Д. Он запретил поясное оружие. Они не должны были выходить за пределы участка Осдена. Регулярно, дважды в сутки, они выходили на связь. Так продолжалось в течение трех дней. Порлок доложил о мимолетном видении, которое, по его мнению, имело большую полувертикальную фигуру и двигалось среди деревьев к реке; Олеро была уверена, будто слышала, как что-то бродило около палатки во вторую ночь.

— На этой планете животных нет, — сказал Харфекс затравленно. Затем Осден пропустил свой утренний сеанс связи. Томико подождала около часа, затем вылетела с Харфексом в тот район, где, как доложил Осден, он находился прошлой ночью. Но когда геликоптер завис над морем пурпурных листьев, бесконечным, непроницаемым, ее охватило паническое отчаяние.

— Как мы найдем его здесь?

— Он доложил, что остановился на берегу реки. Поищем его геликоптер; его палатка будет рядом, а он не должен был уйти далеко от нее. Подсчет видов — медленная работа. Вот и река.

— Это его машина, — сказала Томика, уловив яркий чужеродный блеск среди растительных красок и теней. — Давай сюда.

Она зафиксировала аппарат над землей и выдвинула лестницу. Вместе с Харфексом спустились вниз.

Море жизни сомкнулось у них над головой.

Как только ее ноги коснулись поверхности, она расстегнула кнопку на кобуре, но потом, взглянув на Харфекса, который был безоружен, решила не доставать оружие, хотя в любой момент готова была сделать это. Стояла абсолютная тишина. Как только они оказались в нескольких метрах от медленной, коричневой реки, свет стал тусклый. Толстые стволы стояли довольно далеко друг от друга, почти на одинаковом расстоянии, почти одинаковые; они были мягкокожие, некоторые казались гладкими, а другие губчатыми, серые или зелено-коричневые и коричневые, перевитые веревками ползучих растений и украшенные гирляндами эпифитов, вытягивающие негнущиеся, спутанные охапки больших, блюдцеобразных, темных листьев, которые образовывали слоеную крышу толщиной двадцать — тридцать метров. Почва под ногами была пружинистая, как батут, каждый дюйм ее был переплетен корнями и усыпан низкой порослью с мясистыми листьями.

— Вот его палатка, — сказала Томико и испугалась звука собственного голоса в этом безмолвии. В палатке они увидели спальник, пару книжек, коробку с продуктами. «Мы должны кричать, звать его», — подумала она, но даже не предложила этого, не сделал этого и Харфекс. Они кружили вокруг палатки, тщательно следя за тем, чтобы не потерять друг друга из виду в этом лесу в сгущающейся темноте.

Она споткнулась о тело Осдена не далее тридцати метров от палатки, ориентируясь на белесоватый отблеск выпавшего блокнота. Он лежал лицом вниз между двумя деревьями с огромными корнями. Его голова и руки были покрыты кровью, кое-где засохшей, а кое-где еще сочащейся, красной.

Рядом с ней появился Харфекс, его бледное лицо хайнита казалось в этой темноте совершенно зеленым.

— Мертв?

— Нет, его ударили. Сзади. — Пальцы Томико ощупывали окровавленный череп, виски, затылок. — Оружие или инструмент. Я не нахожу перелома.

Как только она перевернула тело Осдена так, что они смогли его поднять, его глаза открылись. Она держала его, низко наклонившись над его лицом. Бледные губы Осдена скривились от боли. Страх вошел в нее. Она громко вскрикнула два или три раза и попыталась убежать, волоча ноги и спотыкаясь в страшной тишине. Харфекс поймал ее, и от его прикосновения и звука голоса страх ее несколько уменьшился.

— Что это? Что это такое? — говорил он.

— Я не знаю, — она всхлипнула. Ее сердце все еще трепетало в груди, она не могла ясно видеть. — Страх это… Я испугалась. Когда я увидела его глаза.

— Мы оба нервничаем. Я не понимаю этого…

— Теперь все в порядке, пойдем, он нуждается в нашей помощи.

Действуя с бессмысленной поспешностью, они приволокли Осдена на берег реки; приподняли и обвязали канатом под мышки; он висел, словно мешок, слегка раскачиваясь под клейким темным морем листьев. Они втолкнули его в геликоптер и минуту спустя уже летели над степью. После того как Томико настроилась на радиомаяк базового лагеря, она глубоко вздохнула, и ее глаза встретились с глазами Харфекса.

— Я так испугалась. Я почти потеряла сознание. Со мной еще такого не случалось.

— Я тоже был напуган… без видимой причины, — сказал хайнит, и действительно, он выглядел потрясенным и каким-то постаревшим. — Не так сильно, как ты. Но беспричинно.

— Это случилось, когда я прикасалась к нему, держала его. Мне показалось, что в какой-то момент он пришел в сознание.

— Эмпатия… Я надеюсь, он сможет рассказать нам, что на него напало.

Осден, как сломанная кукла, покрытый кровью и грязью, так и полулежал на задних сидениях, как они свалили его, в безумной поспешности стремясь выбраться из леса. На базе их возвращение вызвало большую панику.

Неумелая жестокость нападения была зловещей и ставила в тупик. Так как Харфекс упорно отрицал всякую возможность животной жизни, они стали думать о чувствующих растениях, растительных чудовищах, психических проекциях. Латентная фобия Дженни Чонг вновь заявила о себе, и она могла говорить только о темных «Ego»,[2] которые повсюду следовали за людьми у них за спиной. Она, Олеро и Порлок были отозваны на базу, которую ни у кого не было особого желания покинуть.

Осден потерял добрую порцию крови за три или четыре часа, что он лежал в лесу, а от сотрясения и сильной контузии у него наступил шок и предкоматозное состояние. Когда оно сменилось легкой лихорадкой, он с мольбой в голосе несколько раз позвал: «Доктор Хаммергельд». Когда он спустя два дня, показавшихся мучительно долгими, полностью пришел в себя, Томико позвала Харфекса в его каюту.

— Осден, можете вы сказать нам, что напало на вас?

Бледные глаза скользнули мимо лица Харфекса.

— На вас напали, — сказала Томико мягко. Бегающий взгляд был знаком до ненависти, но она была физиком, человеком, защищающим от опасности. — Может быть, вы еще не вспомнили. Что-то напало на вас. Вы были в лесу…

— Что… в лесу?

Он жадно глотнул воздух. Выражение проясняющегося сознания появилось у него на лице. Спустя некоторое время он произнес:

— Я не знаю.

— Вы видели, что напало на вас, — сказал Харфекс.

— Я не знаю.

— Теперь вы вспомните это?

— Я не знаю.

— Все наши жизни могут зависеть от этого. Вы должны сказать нам, что вы увидели!

— Я не знаю, — повторил Осден, всхлипывая от слабости. Он был слишком слаб, чтобы скрывать, что он знает ответ. Порлок, стоя поблизости, жевал свои усы цвета перца и старался услышать, о чем говорили в каюте.

Харфекс наклонился над Осденом и сказал: «Ты нам скажешь». Томико пришлось энергично вмешаться.

Харфекс сдерживал себя с таким трудом, что на него было больно смотрел. Он ушел в свою каюту, где, без сомнения, принял двойную или тройную дозу транквилизаторов. Остальные мужчины и женщины, разбросанные по большому хрупкому зданию — длинный главный холл и десять кают-спален, ничего не сказали, но выглядели подавленными и раздраженными. Осден, как всегда, даже теперь имел над ними всеми власть. Томико, наклонившись, смотрела на него со жгучей ненавистью, которая разъедала ей горло как желчь. Этот чудовищный эготизм, который сам по себе питал это чувство в других, это абсолютное себялюбие, было хуже, чем любое, самое ужасное физическое уродство. Как врожденный монстр, он не должен жить. Он должен умереть. Почему ему не размозжили голову?

Однажды он лежал безжизненный и белый, беспомощно вытянув руки вдоль туловища, бесцветные глаза были широко открыты, и из уголков бежали слезы. Он пытался защититься.

— Нет, — сказал он слабым хриплым голосом и попытался поднять руки, чтобы закрыть голову. — Нет!

Она села на складной стул рядом с кроватью и через несколько секунд положила свою руку на его. Он попытался вырваться, но она удержала ее силой.

Повисла долгая тишина.

— Осден, — наконец прошептала она. — Извини меня, извини меня. Я хочу, чтобы ты поправился. Позволь мне хотеть, чтобы тебе было хорошо, Осден. Я не хочу причинить тебе вреда. Послушай, теперь я должна знать. Это был один из нас. Правда? Нет, не отвечай, только скажи, если я ошибаюсь, но я не ошибаюсь… Конечно, на этой планете есть животные. Их десять. Я не спрашиваю, кто это был. Не в этом дело, не так ли? Именно теперь это могла быть я. Я понимаю это. Я не поняла, как это произошло, Осден. Ты не можешь представить, как это трудно для нас понять… Но послушай. Если бы была любовь, вместо ненависти и страха… Разве любви никогда не было?

— Нет.

— Почему нет? Почему ее не может быть никогда? Неужели человеческие существа все такие слабые? Это страшно. Ничего. Не беда. Не беспокойся. Не шуми. По крайней мере, сейчас-то это не ненависть, ведь так? По меньшей мере, симпатия, участие, доброжелательность. Ты должен чувствовать это, Осден. Ты это чувствуешь?

— Среди прочего другого, — сказал он почти неслышно.

— Шум от моего подсознания, наверное. И кого-нибудь еще в этой комнате. Послушай, когда мы нашли тебя там, в лесу, когда я старалась перевернуть тебя, ты ненадолго пришел в себя, и я почувствовала ужас, исходящий от тебя. На минуту я сошла с ума от страха. Когда я это почувствовала, ты испугал меня?

— Нет.

Ее рука все еще лежала на его руке, а он, расслабленный, медленно засыпал, как человек, получивший облегчение от мучившей его боли.

— Лес, — пробормотал он; она едва могла расслышать. — Боюсь.

Она не сжимала больше его руку, а просто держала в своей и смотрела, как он засыпал. Она знала, что она чувствовала и что, следовательно, должен чувствовать он. Она была уверена в этом: существует только одно чувство или состояние человеческого существа, которое может так, целиком и полностью перевернуть все в тебе самом, за один миг заставить все заново переосмыслить. В Великом языке Хайна есть одно слово ONTA, для любви и для ненависти. Она, конечно же, не влюбилась в Осдена, это было нечто иное. То, что она испытывала к нему, было ONTA, противоположность ненависти. Она держала его руку, и между ними протекал ток, божественное электрическое прикосновение, которого он всегда боялся. По мере того как он погружался в сон, кольцо анатомических наглядных мускулов вокруг его рта разжималось, и Томико увидела на его лице то, что никто из них никогда не видел, едва уловимо — улыбку. Скоро она истаяла. Осден спал.

Он был вынослив; на следующий день он уже сидел и хотел есть, Харфекс пытался допросить его, но Томико запретила. Она повесила лист полиэтилена на дверь его каюты, как это часто делал сам Осден.

— Это блокирует твою эмпатическую восприимчивость? — спросила она, и он ответил сухим осторожным тоном, каким они теперь разговаривали друг с другом:

— Нет.

— Ну хоть ослабляет?

— Отчасти. Больше самовнушение. Доктор Хаммергельд думал, это срабатывало… Может, так оно и есть, чуть-чуть.

Однажды была любовь. Испуганное дитя, задыхающееся от прилива крови под действием приливов-отливов, избиваемое гигантскими эмоциями взрослых, тонущий ребенок, спасенный одним человеком. Отец-Мать-Бог: и ничего другого.

— Он еще жив? — спросила Тонико, думая о невероятном одиночестве Осдена и странной жестокости великих врачей. Она вздрогнула, услышав его громкий, дробный смех.

— Он умер, по меньшей мере, два с половиной века назад, сказал Осден, — или ты забыла, где мы, координатор! Мы все оставили в прошлом наши маленькие семьи…

За полиэтиленовой занавеской, смутно различимые, копошились остальные восемь человеческих существ, прибывших на Мир 4470. Говорили они тихо и напряженно. Эсквана спал; Посвет Ту на лечении; Дженни Чонг занималась тем, что регулировала освещение в своей каюте так, чтобы не отбрасывать тени.

— Они все боятся, — сказала Томико испуганно. — Их всех терзает мысль о том, что напало на тебя. Что-то вроде обезьяно-картофелины, гигантский ядовитый шпинат. Я не знаю… Даже Харфекс. Может быть, ты прав, не рассказывая им. Но еще хуже может стать потеря доверия друг к другу. Ну почему мы все так трусливы, настолько неспособны смотреть фактам в лицо, так легко ломаемся? Неужели мы действительно все сумасшедшие?

— Скоро будет похлеще.

— Почему?

— Есть что-то… — Он сжал губы. Выступили напрягшиеся мышцы.

— Что-нибудь, наделенное чувством?

— Чувство.

— В лесу?

Он кивнул.

— Что же это?

— Страх. — Он опять показался странным и беспокойно дернулся. — Когда я упал, там, ты знаешь, я не сразу потерял сознание. Или я очнулся. Не знаю. Это было больше похоже на паралич.

— Да, как будто.

— Я лежал на земле. Я не мог встать. Мое лицо было в грязи, в этой мягкой лиственной плесени. Она забивала мне ноздри и глаза. Я не мог пошевелиться. Не мог видеть. Как будто я был в земле. Погребенный в земле, ее часть. Я знал, что лежу между двумя деревьями, хотя я никогда не видел их. Думаю, я мог чувствовать корни. Под собою в земле, внизу под землей. Мои руки были окровавлены, я мог это чувствовать, и кровь образовала липкую грязь вокруг лица. Я почувствовал страх. Он нарастал, как будто они наконец узнали, что я был там, лежал на них там, под ними, среди них, вещь, которой они боялись, которая сама — часть их страха. Я не мог прогнать страх, и он продолжал нарастать, а я не мог пошевелиться, не мог убежать. Должно быть, я потерял сознание, думая, а потом страх вошел в меня опять, и я все еще не мог двигаться. Не больше, чем могут они.

Томико почувствовала холодок от шевелящихся на голове волос — включение органа страха.

— Они, кто они, Осден?

— Они — это… я не знаю. Страх.

— О чем ты говоришь? — возмутился Харфекс, когда Томико рассказала об этом разговоре. Она не разрешила еще Харфексу задавать Осдену вопросы, чувствуя, что должна защитить его от бешеного напора мощных, совершенно не сдерживаемых эмоций хайнита. К несчастью, это разожгло медленный костер параноидного беспокойства, который разгорался в бедном Харфексе, ведь он подумал, что она и Осден стали заодно, скрывая кое-какие свидетельства огромной важности или даже способные привести к гибели весь экипаж.

— Это похоже на слепого, пытающегося нарисовать слона. Осден не видел или не слышал этого… с чувством, так же, как и мы.

— Но он почувствовал это, моя дорогая Хаито? — спросил Харфекс с едва сдерживаемой яростью. — Не эмпатически. На своем черепе. Оно пришло, свалило и ударило его тупым предметом. Неужели он даже мельком не увидел этого?

— Что он должен был увидеть, Харфекс?

Но он не слышал ее многозначительного тона; он даже не хотел этого слышать.

— Человек боится чужого. Убийца снаружи, чужой, а не один из нас. Дьявол не во мне!

— Первый удар сразу лишил его сознания, — сказала Томики, начиная терять терпение. — Он ничего не видел. А когда он пришел в себя, один в лесу, он почувствовал леденящий страх. Не свой собственный. Эмпатический эффект. Он уверен в этом. И он уверен, что страх исходил не от нас. Таким образом, очевидно, местные формы жизни не все лишены способности чувствовать.

Харфекс секунду мрачно смотрел на нее.

— Ты пытаешься напугать меня, Хаито. Я не понимаю, почему ты хочешь это сделать.

Он поднялся и ушел в свою лабораторию, сорокалетний мужчина, задыхаясь и волоча ноги, как восьмидесятилетний старик.

Она оглядела остальных. Она испытывала некоторое отчаяние. Ее новый, хрупкий внутренний контакт с Осденом придавал ей, она это отчетливо осознавала, некоторую дополнительную силу. Но уж если Харфекс не смог сохранить благоразумие, чего же ждать от других. Порлок и Эсквана заперлись в своих каютах, все остальные либо работали, либо были чем-нибудь заняты. Было что-то странное в их позах. Сначала координатор не могла сказать, что это было, потом она увидела, что все они сидели лицом к ближайшему лесу. Играя в шахматы с Ананифойлом, Олеро передвигала свой стул до тех пор, пока он не оказался рядом с его.

Она подошла к Маннону, который изучал клубок паукообразных коричневых корней, и попросила его разгадать головоломку. Он тут же откликнулся с несвойственным ему лаконизмом:

— Посмотри на врага.

— Что за враг? Что чувствуешь ты, Маннон?

У нее вспыхнула внезапная надежда на него как на психолога, на этот непонятный мир намеков и эмпатий, где биологи сбивались с пути.

— Я чувствую сильное беспокойство со специфической пространственной ориентацией. Но я не эмпат. Поэтому я объясняю эту тревогу особой стрессовой ситуацией, то есть нападением на члена команды в лесу, а также абсолютной стрессовой ситуацией, то есть моим присутствием в совершенно чужом окружении, для которого сверхтипические коннотации слова «лес» дают неизбежную метафору.

Ночью Томико разбудил Осден, кричавший во сне; Маннон уже успокаивал его, и она опять погрузилась в собственные разбегающиеся во тьму, непроходимые сны. Утром Эсквана не проснулся. Не помогли и стимуляторы. Он цеплялся за свой сон все больше и больше, до тех пор, пока не лег, свернувшись калачиком и прижав палец к губам. Бесполезно.

— Двое за два дня. Десять негритят, девять негритят… Это был Порлок.

— А ты следующий негритенок, — огрызнулась Дженни Чонг. Иди исследуй свою мочу, Порлок.

— Он сведет с ума нас всех, — сказал Порлок, вставая и размахивая левой рукой. — Неужели вы не чувствуете этого? Боже милостивый, вы что, все глухие и слепые? неужели вы не чувствуете, что он делает, его эманации? Это все исходит от него — оттуда, из его комнаты — из его мозга. Он нас всех сведет с ума своим страхом!

— Кто? — произнес огромный, выглядевший угрожающе Ананифойл, нависая над маленьким землянином.

— Должен я назвать его имя? Извольте — Осден! Осден! Осден! Думаете, почему я пытался убить его? Из самообороны. Спасти вас всех. Потому что вы не хотите видеть, что он собирается сделать с нами. Он саботировал экспедицию, ссоря нас, а теперь он намеревается свести нас всех с ума, проецируя страх на нас таким образом, что мы не можем спать или думать, как огромное радио, которое не издает ни единого звука, но оно все время работает, и вы не можете спать, и вы не можете думать. Хаито и Харфекс уже под его контролем, но остальные могут быть спасены. Я должен был это сделать!

— Ты сделал это не слишком удачно, — сказал Осден, стоя полуголый у дверей своей каюты. — Я мог бы ударить себя сильнее. Дьявол, это не я, не я напугал тебя до смерти, Порлок, это — оттуда, оттуда, из леса!

Порлок сделал отчаянную попытку наброситься на Осдена, но Аснанифойл схватил его в охапку и без труда удерживал, пока Маннон не сделал седативный укол. Его увели, и он еще минуту кричал о гигантском передатчике. Затем седатив начал действовать, и он присоединился к мирной тишине Эскваны.

— Прекрасно, — заметил Харфекс. — Теперь, Осден, вы расскажете нам, что вы знаете.

— Я ничего не знаю, — сказал Осден.

Он выглядел разбитым и слабым. Томико заставила его сесть, прежде чем он начал говорить.

— Побыв три дня в лесу, я подумал, что время от времени принимаю нечто вроде аффекта.

— Почему вы не доложили об этом?

— Думал, что схожу с ума, как и все вы.

— Тем не менее об этом нужно было сообщить.

— Вы бы вернули меня на базу. Я не мог вынести этого. Вы понимаете, что мое включение в экспедицию было огромной сшибкой. Я не способен сосуществовать с девятью другими неврастеническими личностями в тесном замкнутом пространстве. Я был неправ, вызвавшись добровольцем в Сверхдальний Поиск, и Совет был неправ, приняв меня.

Никто не возражал; но Томико увидела, на этот раз совершенно ясно, как дрожат плечи Осдена, как напряжены его лицевые мускулы, так как он регистрировал их горькое согласие.

— Как бы там ни было, я не хотел возвращаться назад на базу, потому что любопытен. Даже становясь психом, как я мог принять эмпатические аффекты, когда не было существа, чтобы их генерировать? К тому же они не были такими уж плохими. Очень смутные. Странные. Как дуновение в закрытой комнате, короткая вспышка в уголке глаза. Ничего существенного. Ничего, действительно, на самом деле ничего. — На какое-то мгновение он прервался, подбодрившись от их внимания; они слушали — значит, он рассказывал. Он был целиком и полностью в их власти. Если они не любили его, он должен ненавидеть, если они насмехались над ним, ему приходилось издеваться над ними, если они слушали, он становился рассказчиком. Он был беспомощным пленником их эмоций, реакций, настроений. Сейчас их было семь; слишком много, чтобы угодить им всем, поэтому он должен был постоянно натыкаться на каприз или прихоть то одного, то другого. Он не мог найти гармонию. Даже когда он говорил и держал их, чье-нибудь внимание обязательно блуждало: Олеро, возможно, думала, что он не так уж непривлекателен, Харфекс искал скрытый смысл в его словах, мозг Аснанифойла, который не мог долгое время задерживаться на чем-либо конкретном, уносился странствовать в бесконечный мир чисел, а Томико отвлекалась на жалость, страх. Осден запнулся. Он потерял нить. — Я… Я подумал, это, должно быть, деревья, сказал он и остановился.

— Это не деревья, — сказал Харфекс. — Они не имеют нервной системы, так же как растения хайнского происхождения на Земле. Нет.

— За деревьями вы не видите леса, как говорят они на Земле, — вставил Маннон, проказливо улыбаясь; Харфекс уставился на него.

— Что вы скажете об этих корнях, которые ставят нас в тупик вот уже двадцатый день, а?

— Ну и что же они?

— Это несомненно родственные связи. Деревья — родственники. Правильно? Теперь давайте только предположим самое невероятное, что вы ничего не знаете о строении мозга животных. И вам дана отдельная клетка. Будьте любезны определить, что это такое? Разве вы не увидели, что клетка способна на чувство?

— Нет, потому что она и не способна. Отдельно взятая клетка способна лишь на механическую реакцию на раздражение. Не больше. Вы предполагаете, что индивидуальные древоформы это «клетки», нечто вроде мозга, Маннон?

— Не совсем так. Я лишь заметил, что они все взаимосвязаны как на уровне корнеузлового сцепления, так и с помощью их зеленых эпифито в ветвях. Соединение невероятной сложности и физической протяженности. Посмотрите, даже степные травоформы имеют корневые связи, не так ли? Я знаю, что чувствительность и разумность — это не вещь, вы не можете найти ее в клетках головного мозга или анализировать ее в отрыве от клеток головного мозга. Это функция взаимосвязанных клеток. В известном смысле эта связь — родственность. Она не существует. Я не пытаюсь говорить, что она существует. Я только предполагаю, что Осден должен суметь описать ее.

И Осден прервал его, говоря как бы в трансе:

— Чувствующая материя без органов чувств. Слепая, глухая, лишенная нервной системы, неподвижная. Некоторая раздражительность — реакция на прикосновения. Реакция на солнце, свет, воду, химические соединения в земле вокруг корней. Все непостижимо для животного разума. Присутствие без мозга. Осознавание существования без объекта или субъекта. Нирвана.

— Почему ты принял страх? — сухо спросила Томико.

— Я не знаю. Я не могу видеть, как может возникать осознание объектов, кого-то другого: не осознаваемая ответная реакция… Но в течение нескольких дней чувствовался какой-то дискомфорт. А потом, когда я лежал между двумя деревьями и моя кровь была на их корнях… — лицо Осдена покрылось потом. — Тогда пришел страх, — сказал он, дрожа, только страх.

— Если бы такая функция существовала, — сказал Харфекс, она была бы неспособна понимать самодвижущий, материальный организм или реагировать на него. Она сознавала бы нас не больше, чем мы можем осмыслить Бесконечность.

— Меня ужасает безмолвие этих бесконечных пространств,[3] — пробормотала Томико. — Паскаль осознал бесконечность. С помощью страха.

— Лесу, — сказал Маннон, — мы должны казаться лесными пожарами, ураганами, угрозой. Что движется быстро — опасно для растения. Не имеющее корня должно быть чужим, страшным. И если это разум, то кажется только более вероятным, что он осознал Осдена, чей собственный мозг открыт для связи со всеми другими до тех пор, пока он в здравом уме, и который лежал, страдая от боли и умирая от страха в пределах этого разума, фактически внутри него. Не удивительно, что разум испугался.

— Не «он»! — возразил Харфекс, — Это не живое существо, не личность! Это может быть, в лучшем случае, функция…

— Это только страх, — сказал Осден.

Все на некоторое время замерли и услышали тишину окружающего их мира.

— Неужели то, что я чувствую все время как возникающее сзади меня, именно это? — спросила подавленная Дженни Чонг.

Осден кивнул.

— Ты чувствуешь это, хотя и глуха. С Эскваной дело хуже всего, потому что он действительно обладает некоторой симпатической способностью. Он бы мог отослать сигнал, если бы знал как, но он слишком слаб, он может быть только лишь медиумом.

— Послушай, Осден, — сказала Томико, — ты можешь отослать сигнал. Тогда пошли ему — лесу, страху оттуда — скажи ему, что мы не хотим ему вредить. Если было или есть нечто вроде аффекта, в который превращается то, что мы чувствуем как эмоции, разве мы не можем совершить обратное превращение? Отослать сообщение: «Мы безвредны, мы дружелюбны».

— Вы должны знать, что никто не может испускать лживую эмпатическую информацию. Вы не можете послать что-то, чего не существует.

— Но мы не намереваемся вредить, мы дружелюбны.

— В самом деле? В лесу, когда вы меня подобрали, ты почувствовала дружелюбие?

— Нет, я была напугана. Но это — его, леса, растений, не мой собственный страх, не так ли?

— Какая разница? Это все ты чувствовала. Неужели вы не видите, — и голос Осдена поднялся от раздражения, — почему я не люблю вас и вы не любите меня, вы все? Неужели вы не видите, что я посылаю обратно весь негативный и агрессивный аффект, который чувствуете по отношению ко мне с тех пор, как мы впервые встретились? Я возвращаю вашу враждебность с благодарностью. Я это делаю в порядке самозащиты. Как Порлок. Это все-таки самооборона; это единственная способность, которую я совершенствовал, чтобы заменить мою первоначальную защиту — полный уход от окружающих. К несчастью, это создает замкнутую цепь, самоподдерживающуюся и самоподкрепляющуюся. Ваша первая реакция на меня была инстинктивная антипатия к калеке. Теперь, конечно, это ненависть. Вы не могли увидеть моих достоинств. Лес-Мозг передает только страх теперь, и единственное сообщение, которое я могу послать, это страх, потому что, когда я оставлен беззащитным перед ним, я не могу испытывать ничего, кроме страха.

— Что же теперь мы должны делать? — спросила Томико, и Маннон быстро ответил:

— Сменить место. На другой континент. Если там есть растения, составляющие разум, они не сразу нас заметят, как было и с этим, может быть, вовсе не захотят нас заметить.

— Это было бы большое облегчение, — холодно заметил Осден.

Остальные смотрели на него с неожиданным любопытством. Он приоткрыл себя, они увидели его таким, каким он был, беспомощным человеком в ловушке. Возможно, подобно Томико, они увидели, что сама ловушка, его грубый и жестокий эгоизм, был их собственным творением, а не его. Они построили клетку и заперли его в нее, и, как загнанная в клетку обезьяна, он выделывал непристойности за решеткой. Если бы, встретив его, они предложили доверие, если бы у них достало сил предложить любовь, каким бы он тогда предстал перед ними?

Никто из них не смог тогда сделать это, а сейчас было уже слишком поздно. Будь на то время, будь одиночество, Томико смогла бы постепенно выстроить с ним резонанс чувств, созвучие доверия, гармонию; но времени не было, их работа должна быть сделана. Не было достаточного помещения для культивации такого великого чувства, они должны были вырастить его с помощью симпатии, жалости, маленьких перемен к любви. Даже это придало ей новые силы, но это было ни в коей мере не достаточно для него. Она могла видеть теперь на его освежеванном лице дикое возмущение их любопытством, даже ее жалостью.

— Пойди приляг, твоя рана опять кровоточит, — сказала она, и он повиновался ей.

На следующее утро они собрали вещи, растворили напыленный ангар и жилые помещения и на механическом управлении взяли курс на другое полушарие Мира 4470 над красными и зелеными материками, многочисленными петлями, зелеными морями. Они заметили подходящее место на Континенте G: степь площадью 20 тысяч квадратных километров открытых всем ветрам граминиформ. Они приземлились на участок около 100 километров, где не было ни леса, ни одиночных деревьев и рощиц. Растительные формы попадались только в виде больших видов — колоний, никогда не смешивались, кроме некоторых мелких вездесущих сапрофитов и спороносителей. Команда пульвелизировала холомельд на опорные конструкции и к вечеру тридцати двух часовых суток вселилась в новый лагерь. Эсквана все еще спал. А Порлок все еще находился под седативным действием укола, но все остальные были веселы.

«Здесь вы можете дышать», — не уставали повторять они.

Осден встал и нетвердо направился к дверному проему; ссутулившись он смотрел в наступивших сумерках на темное пространство качающейся травы, которая не была травой. Он чувствовал слабый, сладкий запах пыльцы в ветре, ни звука, только мягкий, широкий шелест ветра. Его забинтованная голова немного поднялась. Эмпат долго стоял неподвижно. Пришла темнота и звезды, свет в окнах далекого дома Человека. Ветер уже стих, не было ни звука. Он слушал.

В долгой ночи слушала и Хаито Томико. Она лежала и слышала кровь в своих артериях и темных венах, дыхание спящих, дуновение ветра, приближающиеся грезы, безбрежную статику разрастающихся звезд, как будто окружающий мир медленно умирал, бежал из кромешного одиночества своей комнаты. Один Эсквана спал. Порлок лежал в смирительной рубашке, бессвязно бормоча на своем непонятном родном языке. Олеро и Дженнит Чонг с мрачными лицами играли в карты, Посвет Ту была в отсеке терапии, погруженная в лечебную ванну. Аснанифойл рисовал Мандалу, Тройную Схему Первооснов.[4] Маннон и Харфекс сидели вместе с Осденом.

Она сменила повязки на голове Осдена. Его гладкие рыжеватые волосы там, где ей не пришлось выбривать их, выглядели странно. Теперь они были как бы посыпаны солью. Ее руки тряслись, пока она работала.

Никто еще не произнес ни слова.

— Как мог страх оказаться и здесь тоже? — спросила она, и ее голос прозвучал безжизненно и фальшиво в пугающей тишине.

— Не только деревья, но и трава тоже…

— Но мы ведь в двенадцати тысячах километрах от того места, где мы были этим утром, мы оставили его на другой стороне планеты.

— Это все единое целое, — сказал Осден. — Одно большое зеленое мышление. Сколько времени требуется мысли, чтобы пролететь от одного полушария твоего мозга до другого?

— Это не думает. Это — не мыслящее, — произнес Харфекс безжизненно. — Это лишь сеть процессов. Ветви, эпифиты, наросты, корни с узловатыми соединениями между отдельными образцами, они все должны обладать способностью передавать электрохимические импульсы. Таким образом, собственно говоря, не существует отдельных растений. Даже пыльца — это звено цепи, без сомнения, сорт переносимой ветром чувствительности через моря, связывающие континенты. Но это невозможно. Вся эта биосфера планеты должна быть одна сеть коммуникаций, чувствительная, иррациональная, бессмертная, изолированная…

— Изолированная, — сказал Осден. — Вот оно! Это страх. Дело не в том, что мы способны передвигаться или разрушать. Дело в том, что мы есть. Мы — другие. Здесь никогда не было других.

— Ты прав, — сказал Маннон почти шепотом. — Это не имеет себе равных. Не имеет врагов. Никаких контактов ни с кем, а только с собой. Один, одинок, навсегда.

— Тогда в чем же функция такого разума в выживании видов?

— Может быть, подобной функции нет, — ответил Осден. Почему ты начинаешь углубляться в телеологию, Харфекс? Разве ты не хайнит? Разве мера сложности не является мерой извечной шутки?

Харфекс не отреагировал. Вид у него был безжизненным.

— Мы должны покинуть эту планету.