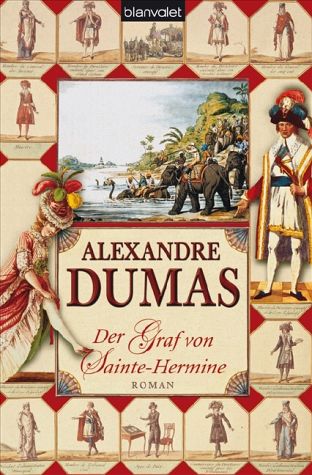

Hector de Sainte-Hermine sitzt zwischen den Stühlen: Er hat geschworen, seine Familie zu rächen, die von der Französischen Revolution ausgelöscht wurde, doch irgendwie begeistert ihn dieser Napoleon Bonaparte auch, der Frankreich nun mit großem Enthusiasmus regiert. Seine Zerrissenheit führt ihn in die entlegensten Ecken der Welt, als Freibeuter, Abenteurer und schließlich als Waffengefährte Napoleons in die Schlacht von Trafalgar. Der letzte und unvollendete Roman von Alexandre Dumas wartet mit allem auf, was man vom Großmeister der Mantel-und-Degen-Geschichten erwartet: Rasante Kampfszenarien und romantisch-sehnsüchtigen Liebesgeschichten wechseln sich ab mit politischen und philosophischen Ausführungen. Erst 1990 wurde die Manuskripte des als Fortsetzungsroman angelegten Buchs entdeckt, der französische Forscher Claude Schopp puzzelte die Einzelteile zusammen. Er versah die Erzählung dann auch mit einem Anhang, der dem scheinbar auf ewig unvollendeten Roman doch noch ein würdiges Ende setzt. Spannender Lesestoff, der bald verfilmt werden dürfte - wahrscheinlich mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle.

Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Le Chevalier de Sainte-Hermine« bei Éditions Phébus, Paris.

Der Graf von Sainte-Hermine

1

Joséphines Schulden

»Da wären wir also in den Tuilerien«, sagte der Erste Konsul zu seinem Sekretär Bourrienne, als sie den Palast betraten, der die vorletzte Station Ludwigs XVI. zwischen Versailles und dem Schafott gewesen war. »Jetzt liegt es an uns, dort zu bleiben.«

Diese schicksalsträchtigen Worte fielen gegen vier Uhr nachmittags am 30. Pluviôse des Jahres VIII, dem 19. Februar 1800.

Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Einzug des Ersten Konsuls in den Tuilerienpalast beginnt unsere Geschichte, die sowohl mein Buch Les Blancs et les Bleus fortsetzt (dessen Ende, wie man sich erinnern wird, Pichegrus Flucht aus Sinnamary bildet) als auch meinen Roman Les Compagnons de Jéhu (den die Hinrichtung Ribiers, Jahiats, Valensolles’ und Sainte-Hermines beschließt).

General Bonaparte – damals noch General – ließen wir in dem Augenblick zurück, als er nach seinem Ägyptenfeldzug erstmals wieder französischen Boden betrat. Seit dem 24. Vendémiaire des Jahres VII (16. Oktober 1799) war er nicht untätig geblieben.

Zuerst hatte er den 18. Brumaire inszeniert; diesen aufsehenerregenden Prozess gewann er zwar in erster Instanz, doch ein Berufungsverfahren durch die Nachwelt ist heute noch anhängig.

Danach überschritt er die Alpen wie Hannibal oder Karl der Große.

Dann gewann er mithilfe von Desaix und Kellermann zu guter Letzt die Schlacht von Marengo, die er eigentlich verloren hatte.

Darauf schloss er den Frieden von Lunéville.

Und schließlich führte er just an dem Tag, an dem er David im Tuilerienpalast die Büste des Brutus aufstellen ließ, die Anrede »Madame« wieder ein.

Den Unbelehrbaren steht es frei, weiterhin Citoyen zu sagen, doch Citogenne sagen von nun an nur noch Rüpel und Bauernlümmel. Dass im Tuilerienpalast nur feine Leute verkehren, versteht sich von selbst.

Wir befinden uns also am 30. Pluviôse des Jahres IX, anders gesagt: am 19. Februar 1801, im Tuilerienpalast, Wohnsitz des Ersten Konsuls Bonaparte.

Wir wollen versuchen, der gegenwärtigen Generation, die bereits zwei Drittel eines Jahrhunderts von jener Epoche trennen, eine Vorstellung von diesem Kabinett zu vermitteln, in dem so viele Ereignisse ihren Anfang nahmen, und uns nach besten Kräften bemühen, mit der Feder das Porträt des sagenumwobenen Mannes zu zeichnen, der darauf sinnt, nicht allein Frankreich zu verändern, sondern die ganze Welt umzustürzen.

Das Kabinett war ein großes Zimmer, weiß gestrichen, mit vergoldeten Stukkaturen, und enthielt zwei Tische.

Der eine – ausnehmend schön – war für den Ersten Konsul bestimmt, der mit dem Rücken zum Kamin daran zu sitzen pflegte, zu seiner Rechten das Fenster. Ebenfalls zu seiner Rechten hielt sich in einem Nebenraum Duroc auf, Bonapartes persönlicher Adjutant seit vier Jahren. Durch diesen Raum gelangte man in die Schreibstube, in der Landoire arbeitete, ein treuer Bediensteter, der das Vertrauen des Ersten Konsuls genoss, und in die Prachtgemächer mit Blick in den Hof.

Wenn der Erste Konsul in seinem Sessel mit Löwenkopfornamenten, dessen rechte Lehne er so manches Mal mit dem Federmesser malträtiert, am Schreibtisch sitzt, hat er eine gewaltige Bibliothek vor Augen, von oben bis unten voller Kisten und Kartons.

Ein wenig rechts von der Bibliothek befindet sich die zweite große Flügeltür des Kabinetts. Sie führt unmittelbar in ein Paradeschlafzimmer. Aus diesem Schlafzimmer gelangt man in den großen Empfangssalon, an dessen Decke Le Brun Ludwig XIV. im Galakostüm gemalt hat. Ein zweiter Maler von fraglos geringerem Können war so frech, die Perücke des großen Königs mit einer Kokarde in den Farben der Trikolore zu verzieren, was Bonaparte so belassen hat, damit er Besucher auf diese Ungehörigkeit hinweisen und selbstgefällig äußern kann, was für Dummköpfe die Mitglieder des Konvents doch gewesen seien.

Gegenüber dem einzigen Fenster dieses großen Raumes, aus dem man in den Garten sieht, schließt sich ein Ankleideraum an, der zum Privatgemach des Konsuls führt und bei dem es sich um nichts Geringeres handelt als die persönliche Kapelle der Maria von Medici. Von dort gelangt man zu einer kleinen Treppe, die im Schlafzimmer Madame Bonapartes endet, das im Zwischengeschoss liegt.

Wie Marie-Antoinette, der sie in mehr als einer Hinsicht ähnelte, verabscheute Joséphine die großen Prunkgemächer. Deshalb hatte sie sich im Tuilerienpalast eine kleine Zuflucht geschaffen, nicht unähnlich den Privaträumen Marie-Antoinettes in Versailles.

Aus diesem Ankleideraum trat der Erste Konsul zu jener Zeit fast ausnahmslos, wenn er morgens sein Arbeitszimmer aufsuchte – fast ausnahmslos, denn hier, in den Tuilerien, ließ er sich zum ersten Mal ein eigenes Schlafzimmer einrichten, in das er sich zurückzog, wenn es zu spät wurde oder wenn Zwistigkeiten im Verlauf des Abends zu einem Disput und zu ehelichem Schmollen geführt hatten, Zwistigkeiten, wie sie sich, wenngleich noch selten, bemerkbar zu machen begannen.

Der zweite, überaus bescheidene Schreibtisch stand nahe am Fenster. Der Sekretär, der dort arbeitete, blickte auf das dichte Laub der Kastanienbäume; wenn er die Spaziergänger im Garten sehen wollte, musste er sich von seinem Stuhl erheben. Er saß mit dem Rücken zum Profil des Ersten Konsuls, so dass es nur einer leichten Kopfbewegung bedurfte, wenn Bonaparte ihm ins Gesicht sehen wollte. Da Duroc sich nur selten in seinem Kabinett aufhielt, gab der Sekretär dort seine Audienzen.

Dieser Sekretär ist Bourrienne.

Die gewandtesten Maler und Bildhauer haben darin gewetteifert, Bonapartes und später Napoleons Züge auf die Leinwand zu bannen oder in Marmor zu meißeln. Doch die Menschen aus seiner nächsten Umgebung behaupten, es gebe kein Bildnis des Empereurs von vollkommener Ähnlichkeit, obwohl sie die Züge dieses außergewöhnlichen Menschen an Statuen und Porträts sehr wohl wiedererkennen.

Zur Zeit seines Konsulats konnte man seinen auffälligen Schädel malen oder in Stein hauen, seine herrliche Stirn, seine an den Schläfen klebenden und auf die Schultern fallenden Haare, sein mageres, längliches, sonnenverbranntes Gesicht und den nachdenklichen Gesamteindruck, den er ausstrahlte.

Zur Kaiserzeit konnte man einen Kopf abbilden, der wie eine antike Medaille aussah; man konnte auf die Wangen die krankhafte Blässe auftragen, die einen vorzeitigen Tod verhieß, die Haare ebenholzschwarz färben, um die Farblosigkeit der Wangen zu betonen, doch weder Meißel noch Palette verstanden es jemals, das rastlose Feuer seiner Augen oder den düsteren Ausdruck seines Blicks auszudrücken, wenn er sich auf etwas heftete.

Dieser Blick gehorchte dem Willen des Mannes so geschwind wie ein Blitz. Im Zorn war kein Blick erschreckender, in der Güte kein Blick zärtlicher als der seine.

Man hätte meinen können, für jeden der Gedanken, die in seinem Inneren aufeinanderfolgten, hätte er einen eigenen Gesichtsausdruck gehabt. Er war von kleinem Wuchs, kaum einen Meter und siebzig, doch Kléber, der ihn um einen Kopf überragte, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: »General! Sie sind so groß wie der Größte!« Und wahrhaftig sah er aus, als wäre er einen Kopf größer als Kléber.

Er hatte ausnehmend schöne Hände; darauf war er stolz, und er pflegte sie wie eine Frau. Beim Gespräch betrachtete er sie voller Selbstgefälligkeit; er zog stets nur den linken Handschuh an und ließ die Rechte unbekleidet unter dem Vorwand, jenen, denen er die Hand reichte, eine besondere Ehre zu erweisen, in Wahrheit jedoch, um sie zu betrachten und sich mit einem Batisttaschentuch die Nägel zu polieren.

Monsieur de Turenne, zu dessen Obliegenheiten die Kleidung des Kaisers gehörte, ließ zuletzt nur noch linke Handschuhe für ihn anfertigen, wodurch er jährlich sechstausend Francs sparte.

Ruhe war ihm unerträglich; sogar in seinen Privaträumen wanderte er auf und ab. Er beugte sich dabei leicht vor, als drücke das Gewicht der Gedanken sein Haupt nieder, und hielt die Hände auf dem Rücken gefaltet, ohne zu posieren. Versunken in die Gedanken, denen er sich bei diesen Spaziergängen überließ, zuckte er oft unwillkürlich mit der rechten Schulter und verzog den Mund.

Diese nervösen Tics, eine harmlose Marotte, wurden von manchen für krankhafte Zuckungen gehalten, denn es ging das Gerücht, Bonaparte leide an epileptischen Anfällen.

Das Baden war ihm eine regelrechte Leidenschaft: Er verbrachte zwei bis drei Stunden in der Wanne, ließ sich dort die Zeitungen vorlesen und Pamphlete, die ihm die Polizei gemeldet hatte. Wenn er in der Wanne saß, ließ er ununterbrochen heißes Wasser nach, ohne sich darum zu scheren, ob die Wanne überfloss. Wenn Bourrienne es vor lauter feuchtem Wasserdampf nicht mehr aushielt, bat er darum, das Fenster öffnen zu lassen oder sich zurückziehen zu dürfen. Im Allgemeinen wurde seiner Bitte stattgegeben.

Unabhängig von allen betreffenden Gerüchten schlief Bonaparte gern; oft genug sagte er klagend zu seinem Sekretär, der ihn um sieben Uhr weckte: »Ach! Lassen Sie mich noch einen Augenblick schlafen!« Und er sagte: »Betreten Sie mein Schlafzimmer nachts so selten wie möglich; wecken Sie mich nie einer guten Nachricht wegen – gute Nachrichten sind nicht eilig; aber wecken Sie mich auf der Stelle, wenn es eine schlechte Nachricht gibt, denn dann darf man keine Zeit verlieren.«

Sobald Bonaparte aufgestanden war, rasierte und frisierte ihn sein Kammerdiener Constant. Während der Rasur las Bourrienne ihm die Zeitungen vor, wobei der Moniteur stets den Anfang machte; Aufmerksamkeit schenkte Bonaparte ohnedies nur englischen und deutschen Blättern. Wenn Bourrienne den Namen einer der zehn oder zwölf französischen Zeitungen jener Zeit nannte, sagte er: »Weiter, weiter, die drucken nur das, was ich ihnen erlaube.«

Wenn Bonaparte angekleidet war, begab er sich mit Bourrienne in sein Kabinett. Dort lagen die Briefe des Tages zum Lesen und die Berichte des Vortags zum Abzeichnen. Er las und gab an, welche Antworten er wünschte, und danach zeichnete er die Berichte ab.

Um Punkt zehn Uhr wurde die Tür geöffnet, und der Diener verkündete: »Es ist angerichtet für den Herrn General!«

Das schlichte Frühstück bestand aus drei Gängen und einem Dessert. Einer der Gänge war fast immer ein Hühnergericht mit Olivenöl und Zwiebeln, ähnlich dem Gericht, das man Bonaparte zum ersten Mal am Morgen der Schlacht von Marengo serviert hatte und das seither »Hühnchen Marengo« heißt.

Bonaparte trank wenig Wein, ausschließlich Bordeaux und Burgunder, und nach dem Frühstück und dem Diner nahm er eine Tasse Kaffee.

Wenn er nachts länger als üblich arbeitete, brachte man ihm gegen Mitternacht eine Tasse Schokolade.

Schon früh am Tag schnupfte er Tabak, beschränkte sich allerdings auf drei oder vier Prisen täglich, kleine Prisen aus sehr eleganten goldenen oder emaillierten Tabaksdosen.

An besagtem Tag war Bourrienne wie gewöhnlich um halb sieben in sein Kabinett gekommen, hatte die Briefe geöffnet und auf dem großen Schreibtisch angeordnet, die wichtigsten zuunterst, damit Bonaparte sie als letzte las und sie ihm im Gedächtnis haften blieben.

Dann, als die Wanduhr sieben Uhr schlug, sagte er sich, dass es Zeit sei, den General zu wecken.

Zu seinem großen Erstaunen hatte er jedoch Madame Bonaparte allein im Bett und in Tränen aufgelöst vorgefunden.

Es muss kaum eigens gesagt werden, dass Bourrienne einen Schlüssel zu Bonapartes Schlafgemach besaß und den Raum zu jeder Tages- oder Nachtzeit aufsuchen konnte.

Als er Joséphine allein und in Tränen vorfand, wollte er sich zurückziehen. Joséphine aber, die Bourrienne gernhatte und wusste, dass sie sich auf ihn verlassen konnte, winkte ihn her und bat ihn, sich zu setzen.

Besorgt trat er näher.

»Madame«, sagte er, »ist dem Ersten Konsul vielleicht etwas zugestoßen?«

»Nein, Bourrienne, nein«, erwiderte Joséphine. »Es geht um mich, nicht um ihn...«

»Und worum, Madame?«

»Ach, mein lieber Bourrienne! Ich bin so unglücklich!«

Bourrienne konnte sich das Lachen nicht verbeißen. »Ich wette, ich weiß, worum es geht«, sagte er.

»Meine Lieferanten...«, stammelte Joséphine.

»Weigern sich, Sie weiterhin zu beliefern?«

»Ach! Wenn es weiter nichts wäre!«

»Sie sind doch nicht etwa so unverschämt zu erwarten, dass man sie bezahlt?«, fragte Bourrienne lachend.

»Sie drohen mir, mich gerichtlich zu verfolgen! Stellen Sie sich meine Ratlosigkeit vor, mein lieber Bourrienne, wenn Bonaparte eine gerichtliche Zahlungsaufforderung in die Hände fiele!«

»Das würden sie nie und nimmer wagen!«

»Ich weiß es leider besser.«

»Das kann ich nicht glauben.«

»Sehen Sie selbst!« Und Joséphine holte unter ihrem Kissen ein Blatt Papier mit dem Briefkopf der Republik hervor.

Es war eine gerichtliche Zahlungsaufforderung an den Ersten Konsul über den Betrag von vierzigtausend Francs, zahlbar für Handschuhe, geliefert an seine Ehefrau Madame Bonaparte.

Der Zufall hatte die Mahnung von ihrem Empfänger abgelenkt und der Ehefrau in die Hand gespielt. Sie war im Namen einer Madame Giraud erhoben.

»Zum Teufel!«, sagte Bourrienne. »Damit ist nicht zu spaßen! Haben Sie Ihrem gesamten Hofstaat erlaubt, sich bei dieser Dame auszustatten?«

»Nein, mein lieber Bourrienne. Diese Handschuhe für vierzigtausend Francs waren nur für mich.«

»Nur für Sie?«

»Ja.«

»Aber dann haben Sie seit zehn Jahren keine Rechnungen mehr bezahlt, oder?«

»Ich habe mich mit meinen Lieferanten geeinigt und sie alle am ersten Januar des vergangenen Jahres bezahlt, alles in allem an die dreihunderttausend Francs. Und weil ich mich so gut an Bonapartes Zornesausbruch damals erinnere, mache ich mir heute so große Sorgen.«

»Und seit dem ersten Januar vergangenen Jahres haben Sie Handschuhe für vierzigtausend Francs benötigt?«

»So scheint es zu sein, Bourrienne, wenn man diesen Betrag von mir verlangt.«

»Hm! Und was soll ich jetzt tun?«

»Wenn Bonaparte heute Morgen gute Laune hat, dann wünschte ich, Sie könnten diskret die Situation andeuten.«

»Warum ist er eigentlich nicht bei Ihnen? Hat es Streit zwischen Ihnen gegeben?«, fragte Bourrienne.

»Nein, ganz und gar nicht. Gestern Abend ging er in bester Laune mit Duroc aus, um die Stimmung der Pariser zu taxieren, wie er es nennt. Er wird spät zurückgekommen sein, und um mich nicht zu wecken, hat er in seinem Junggesellenzimmer geschlafen.«

»Und wenn er gute Laune hat und ich Ihre Schulden anspreche und er mich fragt, auf welche Höhe sie sich belaufen, was sage ich ihm dann?«

»Ach! Bourrienne!« Joséphine versteckte den Kopf unter der Bettdecke.

»Der Betrag ist also erschreckend hoch?«

»Entsetzlich hoch.«

»Und wie viel ist es?«

»Ich wage es Ihnen nicht zu sagen.«

»Dreihunderttausend Francs?«

Joséphine seufzte.

»Sechshunderttausend?«

Ein erneuter Seufzer Joséphines, ausdrücklicher als zuvor.

»Ich muss gestehen, dass Sie mir Angst machen«, sagte Bourrienne.

»Ich habe die ganze Nacht gerechnet, mit meiner Freundin Madame Hulot, die sich hervorragend darauf versteht, denn wie Sie wissen, lieber Bourrienne, verstehe ich von der Rechenkunst überhaupt nichts.«

»Und Sie schulden?«

»Mehr als zwölfhunderttausend Francs.«

Bourrienne zuckte unwillkürlich zurück. »Sie haben recht«, sagte er, diesmal ohne zu lachen, »der Erste Konsul wird vor Zorn außer sich sein.«

»Wir sagen ihm einfach nur die Hälfte«, sagte Joséphine.

»Ganz schlecht«, sagte Bourrienne und schüttelte den Kopf. »Sagen Sie ihm alles, wenn Sie es schon ansprechen, das rate ich Ihnen.«

»Nein, Bourrienne, nein, niemals!«

»Aber wie wollen Sie die zweiten sechshunderttausend Francs aufbringen?«

»Ach! Als Erstes mache ich nie wieder Schulden, denn das macht einen wirklich zu unglücklich.«

»Und die sechshunderttausend Francs?«, wiederholte Bourrienne.

»Ich werde sie nach und nach mit meinen Ersparnissen abtragen.«

»Sie irren sich. Der Erste Konsul, der auf die gewaltige Summe von sechshunderttausend Francs nicht gefasst ist, wird sich über zwölfhunderttausend Francs nicht mehr aufregen als über sechshunderttausend, ganz im Gegenteil: Je heftiger der Schlag, desto betäubter wird er sein. Er wird Ihnen die zwölfhunderttausend Francs geben, und Sie sind Ihrer Sorgen ledig.«

»Nein, nein«, rief Joséphine, »versuchen Sie mich nicht zu überreden, Bourrienne. Ich kenne ihn, er würde in einen fürchterlichen Zorn geraten, und ich kann es nicht ertragen, wenn er tobt und wütet.«

Im selben Augenblick ertönte die Klingel, mit der Bonaparte den Büroschreiber rief, zweifellos um zu erfahren, wo sich Bourrienne befand.

»Hören Sie?«, sagte Joséphine. »Er ist schon in seinem Arbeitszimmer. Gehen Sie schnell zu ihm, wenn er gute Laune hat – Sie wissen schon...«

»Zwölfhunderttausend Francs, richtig?«, fragte Bourrienne.

»Nein, sechshunderttausend Francs, um Gottes willen, keinen Sou mehr!«

»Sind Sie ganz sicher?«

»Ich flehe Sie an!«

»Wohlan.«

Und Bourrienne eilte die kleine Treppe empor, die in das Kabinett des Ersten Konsuls führte.

2

Wie es dazu kam, dass die Freie und Hansestadt Hamburg Joséphines Schulden bezahlte

Als Bourrienne in das große Kabinett zurückkehrte, sah er den Ersten Konsul neben seinem Schreibtisch die Morgenpost lesen, die Bourrienne bereits geöffnet und vorbereitet hatte.

Bonaparte trug die Uniform eines Divisionsgenerals der Republik: blauer Rock ohne Epauletten mit einem einzelnen umlaufenden goldenen Lorbeerzweig, hirschlederne Kniehose, rote Weste mit breiten Aufschlägen und Stulpenstiefel.

Als er das Geräusch der Schritte seines Sekretärs vernahm, drehte er sich halb um. »Ah, Bourrienne, Sie sind es«, sagte er. »Ich habe nach Landoire geklingelt, damit er Sie ruft.«

»Ich war zu Madame Bonaparte gegangen, weil ich Sie dort wähnte, General.«

»Nein, ich habe im Paradeschlafzimmer übernachtet.«

»Hoho!«, sagte Bourrienne. »Im Bett der Bourbonen!«

»Meiner Treu, ja.«

»Und wie haben Sie darin geschlafen?«

»Schlecht; zum Beweis bin ich hier, ohne dass Sie mich wecken mussten. Das ist alles viel zu weich für mich.«

»Haben Sie die drei Briefe gelesen, die ich für Sie beiseitegelegt habe, General?«

»Ja, die Witwe eines Feldwebels der konsularischen Garde, der bei Marengo gefallen ist, bittet mich, die Patenschaft ihres Kindes zu übernehmen.«

»Was soll ich ihr antworten?«

»Dass ich annehme. Duroc wird mich vertreten; das Kind wird Napoléon heißen, und die Mutter erhält eine Leibrente von fünfhundert Francs, übertragbar auf ihren Sohn.«

»Und der, die im Glauben an Ihr Glück drei Zahlen für die Lotterie von Ihnen genannt haben will?«

»Das ist eine Verrückte; aber da sie auf meinen Stern vertraut und davon überzeugt ist zu gewinnen, wenn ich ihr die drei Zahlen nenne, obwohl sie noch nie gewonnen hat, werden Sie ihr antworten, dass man nur an den Tagen in der Lotterie gewinnt, an denen man nicht spielt, und der Beweis besteht darin, dass sie an keinem der Tage, an denen sie gespielt hat, in der Lotterie gewonnen hat, dafür aber an dem Tag, an dem sie vergaß zu spielen, und zwar dreihundert Francs.«

»Ich schicke ihr also dreihundert Francs?«

»Ja.«

»Und der letzte Brief, General?«

»Ich begann ihn zu lesen, als Sie eintraten.«

»Lesen Sie weiter, er wird Sie interessieren.«

»Lesen Sie ihn mir vor; die Schrift ist zittrig und ermüdet mein Auge.«

Bourrienne ergriff lächelnd den Brief.

»Ich weiß, warum Sie lachen«, sagte Bonaparte.

»Oh, das glaube ich nicht, General«, erwiderte Bourrienne.

»Sie denken sich, dass jemand, der meine Schrift entziffern kann, jede Schrift lesen kann, sogar die von Katzen und Staatsanwälten.«

»Meiner Treu, da haben Sie recht.«

Bourrienne begann:

Jersey, 26. Februar 1801

General, ich hoffe, Sie nach der Rückkehr von Ihren weiten Reisen in Ihrem Alltag stören zu dürfen, ohne Ihnen lästig zu fallen, und mich Ihnen in Erinnerung zu bringen. Es wird Sie wohl überraschen, welch unbedeutende Sache Gegenstand des Briefes ist, den Ihnen zu schreiben ich die Ehre habe. Sie werden sich erinnern, General, dass Ihr Herr Vater seinerzeit, als er sich genötigt sah, Ihre Brüder aus der Schule in Autun zu nehmen, und Sie bei dieser Gelegenheit in Brienne besuchte, kein Bargeld bei sich hatte. Er bat mich um fünfundzwanzig Louisdor, die ich ihm bereitwillig lieh; nach seiner Rückkehr hatte er keine Gelegenheit, sie mir zurückzugeben, und als ich Ajaccio verließ, bot mir Ihre gnädige Frau Mutter an, Silbergeschirr zu versetzen, um mir das Geld zu geben. Dieses Angebot lehnte ich ab und sagte zu ihr, wenn sie sich in der Lage sehe, es zu erstatten, würde ich den Schuldschein Ihres Vaters Monsieur Souires überlassen, so dass sie es nach eigenem Ermessen regeln könne. Ich nehme an, dass ihr dies noch nicht möglich erschien, als die Revolution kam.

Sie werden es vielleicht befremdlich finden, General, dass ich Sie um eines so geringen Geldbetrags wegen in Ihrer Tätigkeit zu stören wage, doch meine Lebensumstände sind hart, und dieser kleine Geldbetrag ist für mich ein großer Betrag geworden. Aus meinem Vaterland vertrieben, gezwungen, auf dieser Insel Zuflucht zu suchen, die mir verhasst ist, wo alles so kostspielig ist, dass man reich sein muss, um dort zu leben, empfände ich es als große Wohltat von Ihnen, wenn Sie mir diesen kleinen Betrag anweisen ließen, der mir in früheren Zeiten gleichgültig gewesen wäre.

Bonaparte nickte zustimmend. Bourrienne sah die Kopfbewegung.

»Sie erinnern sich an diesen wackeren Mann, General?«, fragte er.

»Gewiss«, sagte Bonaparte, »so gut, als wäre es gestern gewesen: Der Betrag wurde in meiner Gegenwart in Brienne abgezählt; er heißt Durosel, wenn ich mich nicht täusche.«

Bourrienne warf einen Blick auf die Unterschrift.

»In der Tat«, sagte er, »doch er hat einen zweiten Namen, der berühmter ist als der erste.«

»Und wie lautet er?«

»Durosel Beaumanoir.«

»Wir müssen herausfinden, ob er zu den bretonischen Beaumanoirs gehört; das ist ein Name, auf den man stolz sein kann.«

»Soll ich fortfahren?«

»Selbstverständlich.«

Bourrienne fuhr fort:

Sie werden verstehen, General, dass es einen Sechsundachtzigjährigen, der seinem Vaterland nahezu sechzig Jahre lang ohne Unterbrechung gedient hat, schwer ankommt, dass man ihm überall die Tür weist und er in Jersey Zuflucht suchen muss, um dort mit den spärlichen Mitteln sein Leben zu fristen, welche die Regierung den französischen Emigranten zur Verfügung stellt.

Ich sage: französische Emigranten, weil man mich gezwungen hat zu emigrieren; nicht im Traum wäre ich darauf verfallen, und ich habe mir kein anderes Vergehen vorzuwerfen als das, der dienstälteste General des Kantons und mit dem großen Ludwigskreuz ausgezeichnet gewesen zu sein.

Eines Abends wollte man mich ermorden; die Tür wurde eingetreten, doch durch das Geschrei meiner Nachbarn gewarnt, hatte ich gerade genug Zeit zu fliehen, ohne mehr mitzunehmen als das, was ich am Leibe trug. Da ich erkannte, dass es lebensgefährlich wäre, in Frankreich zu bleiben, ließ ich alles, was ich besaß, zurück, Vermögen wie Möbel, und da ich in meinem Vaterland nicht mehr sicher war, kam ich hierher zu meinem älteren Bruder, einem Deportierten, der kindisch geworden ist und den ich um nichts in der Welt im Stich lassen würde. Meiner achtzigjährigen Schwägerin hat man das Leibgedinge, das ich ihr aus meinem Besitz zukommen ließ, unter dem Vorwand vorenthalten, mein Besitz sei beschlagnahmt, was bedeutet, dass ich bankrott sterben werde, wenn kein Wunder geschieht, was ich sehr bezweifle.

Ich muss gestehen, General, dass ich mich auf den neuen Stil nicht verstehe, doch im alten Stil verbleibe ich als

Ihr ergebener Diener

DUROSEL BEAUMANOIR

»Wohlan! General, was sagen Sie?«

»Ich sage«, erwiderte der Erste Konsul mit leicht belegter Stimme, »dass es mich zutiefst erschüttert, dergleichen zu erfahren. Diese Schuld ist eine heilige Schuld, Bourrienne. Schreiben Sie General Durosel, ich werde den Brief unterzeichnen. Sie werden ihm zehntausend Francs schicken, bis wir mehr für ihn tun können, denn das bin ich diesem Mann schuldig, der meinem Vater geholfen hat; ich werde mich um ihn kümmern... Aber apropos Schulden, Bourrienne: Ich muss mit Ihnen über eine ernste Sache sprechen.«

Bonaparte setzte sich; seine Stirn verfinsterte sich.

Bourrienne blieb neben ihm stehen.

»Ich muss mit Ihnen über Joséphines Schulden sprechen.«

Bourrienne fuhr zusammen. »Sehr wohl«, sagte er. »Und wer hat Ihnen dazu geraten?«

»Die Stimme des Volkes.«

Bourrienne verbeugte sich, als verstehe er nicht ganz, wage aber nicht nachzufragen.

»Stell dir vor, Bourrienne« (wenn Bonaparte erregt war, kam es vor, dass er sich vergaß und seinen alten Kameraden duzte), »stell dir vor, ich habe mich mit Duroc unter die Leute gemischt, um zu hören, was geredet wird.«

»Und haben Sie viel Schlechtes über den Ersten Konsul zu hören bekommen?«

»Tatsächlich«, sagte Bonaparte lachend, »hätte ich fast Prügel bezogen, weil ich Schlechtes über ihn gesagt habe; ohne Duroc und die Hiebe, die er mit seinem Knüppel verteilt hat, wären wir wahrscheinlich festgenommen und der Polizeiwache von Château-d’Eau vorgeführt worden.«

»Aber das erklärt nicht, wie mitten unter den Lobreden auf den Ersten Konsul die Rede auf die Schulden Madame Bonapartes gekommen sein kann.«

»Mitten unter den Lobreden auf den Ersten Konsul wurden sehr wenig schmeichelhafte Dinge über seine Frau geäußert. Es hieß, Madame Bonaparte ruiniere ihren Mann mit ihren Toiletten, sie mache überall Schulden, das unscheinbarste ihrer Kleider koste hundert Louisdors und der schlichteste ihrer Hüte zweihundert Francs. Ich glaube kein Wort davon, Bourrienne, das weißt du; aber kein Rauch ohne Feuer. Letztes Jahr habe ich Schulden von dreihunderttausend Francs beglichen. Man hat sich darauf berufen, dass ich aus Ägypten kein Geld geschickt hatte. Schön und gut. Aber das hier ist eine andere Sache. Joséphine erhält von mir sechstausend Francs im Monat für ihre Toilette, und ich erwarte, dass sie damit auskommt. Mit übler Nachrede dieser Art wurde die arme Marie-Antoinette dem Volk verhasst gemacht. Du musst Joséphine zur Rede stellen, Bourrienne, und Ordnung in diese Geschichte bringen.«

»Sie können sich nicht vorstellen«, erwiderte Bourrienne, »wie froh ich bin, dass Sie von sich aus dieses Thema zur Sprache bringen. Heute Morgen, als Sie mich bereits ungeduldig erwarteten, bat mich Madame Bonaparte genau darum, mit Ihnen über die missliche Lage zu sprechen, in der sie sich befindet.«

»Missliche Lage, Bourrienne! Was verstehen Sie darunter?«, fragte Bonaparte, der seinen Sekretär jetzt nicht mehr duzte.

»Ich verstehe darunter, dass ihr das Leben schwer gemacht wird.«

»Und durch wen?«

»Durch ihre Gläubiger.«

»Ihre Gläubiger! Ich dachte, ich hätte sie von ihren Gläubigern befreit.«

»Vor einem Jahr, ja.«

»Nun?«

»Nun, die Situation hat sich im Verlauf dieses Jahres grundlegend geändert. Vor einem Jahr war sie die Ehefrau des Generals Bonaparte, heute ist sie die Ehefrau des Ersten Konsuls.«

»Bourrienne, damit muss ein für alle Mal Schluss sein. Ich will nie wieder solche Dinge zu hören bekommen.«

»Das ist ganz meine Meinung, General.«

»Es darf kein anderer als Sie damit befasst sein, all diese Schulden zu bezahlen.«

»Ich könnte mir nichts Besseres wünschen. Geben Sie mir die erforderlichen Mittel, und die Sache wird im Handumdrehen erledigt sein, dafür lege ich die Hand ins Feuer.«

»Wie viel benötigen Sie?«

»Wie viel ich benötige? Nun, ja, hm...«

»Nun?«

»Nun! Das ist genau das, was Madame Bonaparte Ihnen nicht zu sagen wagt.«

»Wie! Was sie mir nicht zu sagen wagt? Und du?«

»Ich genauso wenig, General.«

»Du auch nicht! Dann muss es bodenlos sein!«

Bourrienne seufzte hörbar.

»Alles in allem«, fuhr Bonaparte fort, »wenn ich letztes Jahr die Schulden bezahlt habe und dir jetzt dreihunderttausend Francs gebe...«

Bourrienne schwieg. Bonaparte betrachtete ihn beunruhigt.

»Sag endlich etwas, du Dummkopf!«

»Nun denn! Mit dreihunderttausend Francs, General, geben Sie mir nur die Hälfte des geschuldeten Betrags.«

»Die Hälfte!«, rief Bonaparte und erhob sich. »Sechshunderttausend Francs! Sie muss – sechshunderttausend Francs?«

Bourrienne nickte zustimmend.

»Hat sie Ihnen diesen Betrag gestanden?«

»Ja, General.«

»Und wie soll ich diese sechshunderttausend Francs aufbringen? Vielleicht aus den fünfhunderttausend Francs, die ich als Konsul verdiene?«

»Nun ja, sie vermutet sicherlich, dass Sie hie und da ein paar hunderttausend Francs zurückgelegt haben.«

»Sechshunderttausend Francs!«, wiederholte Bonaparte. »Und zur gleichen Zeit, in der meine Frau sechshunderttausend Francs für ihre Toilette ausgibt, gebe ich der Witwe und den Waisen tapferer Soldaten, die vor den Pyramiden und bei Marengo fielen, hundert Francs Rente! Und so viel kann ich noch nicht einmal allen von ihnen geben! Ein ganzes Jahr lang müssen sie von diesen hundert Francs leben, während Madame Bonaparte Kleider für hundert und Hüte für fünfundzwanzig Louisdor trägt. Sie haben sich sicher verhört, Bourrienne, es können nicht sechshunderttausend Francs sein.«

»Ich habe mich nicht verhört, General, und Madame Bonaparte ist sich erst gestern über ihre Lage klar geworden, als sie eine Rechnung über vierzigtausend Francs für Handschuhe erhielt.«

»Was sagen Sie da?«, rief Bonaparte.

»Ich sagte, vierzigtausend Francs für Handschuhe, General. Was sollen wir tun? So ist es nun einmal. Sie hat gestern Abend mit Madame Hulot ihre Rechnungen nachgezählt. Die ganze Nacht über hat sie geweint, und heute Morgen habe ich sie in Tränen aufgelöst vorgefunden.«

»Bah! Soll sie nur weinen! Soll sie weinen vor Scham oder besser noch vor Gewissensbissen! Vierzigtausend Francs für Handschuhe! In welchem Zeitraum?«

»In einem Jahr«, erwiderte Bourrienne.

»In einem Jahr! Der Lebensunterhalt von vierzig Familien! Bourrienne, ich will alle Unterlagen sehen.«

»Wann?«

»Auf der Stelle. Es ist acht Uhr, Cadoudal hat um neun Uhr Audienz, ich habe genug Zeit. Auf der Stelle, Bourrienne, auf der Stelle!«

»Sie haben recht, General, bringen wir es zu Ende, wenn wir schon dabei sind.«

»Holen Sie mir die Rechnungen, und zwar alle, ohne Ausnahme; wir werden sie gemeinsam durchsehen.«

»Unverzüglich, General.«

Und Bourrienne lief die Treppe hinunter, die zu Madame Bonaparte führte.

Wieder allein, ging der Erste Konsul mit großen Schritten auf und ab, die Hände auf dem Rücken verschränkt, und überließ sich dem nervösen Zucken von Schulter und Mund, während er murmelte: »Ich hätte bedenken sollen, was Junot mir bei den Quellen von Messoudia gesagt hat, ich hätte auf meine Brüder Joseph und Lucien hören sollen, die mir geraten haben, sie nach meiner Rückkehr nicht wiederzusehen. Aber wie soll man Hortense und Eugène widerstehen! Die lieben Kinder! Sie haben mich zu ihr zurückgeführt!

Oh, die Scheidung! In Frankreich könnte ich sie erlangen und mich von dieser Frau befreien, die mir kein Kind gebiert und mich ruiniert!«

»Nun gut«, sagte Bourrienne, der eben zurückkam, »sechshundertausend Francs werden Sie nicht in den Ruin stürzen, und Madame Bonaparte ist noch jung genug, um Ihnen einen Knaben zu schenken, der in vierzig Jahren Ihre Nachfolge als Konsul auf Lebenszeit antreten wird.«

»Du warst schon immer auf ihrer Seite, Bourrienne!«, sagte Bonaparte und zwickte seinen Sekretär schmerzhaft ins Ohr.

»Ich kann es nicht ändern, General, ich bin immer auf der Seite der Schönen, Guten und Schwachen.«

Mit unverhohlenem Zorn ergriff Bonaparte den Armvoll Papiere, die Bourrienne mitbrachte, und zerknüllte die Blätter wutentbrannt. Dann hielt er eine Rechnung aufs Geratewohl hoch und las vor: »Achtunddreißig Hüte... in einem Monat! Setzt sie etwa jeden Tag zwei Hüte auf? Reiherfedern für eintausendachthundert Francs! Und Federbüsche für achthundert Francs!«, woraufhin er die Rechnung hinwarf und sich eine andere vornahm: »Parfumeriehandlung Mademoiselle Martin; dreitausendunddreihundert Francs für Rouge, davon eintausendsiebenhundertneunundvierzig Francs allein im Monat Juni. Rouge für hundert Francs der Tiegel! Merken Sie sich diesen Namen, Bourrienne, dieses liederliche Frauenzimmer namens Mademoiselle Martin gehört nach Saint-Lazare expediert, haben Sie mich gehört?«

»Ja, General.«

»Aha, jetzt kommen die Kleider! Monsieur Leroy... Früher hatte man Schneiderinnen, heute unterhält man Damenschneider, weil das offenbar moralischer ist. Hundertfünfzig Kleider jährlich; vierhunderttausend Francs für Kleider! Aber wenn das so weitergeht, bleibt es nicht bei sechshunderttaussend Francs, sondern wir werden in kürzester Zeit bei einer Million angelangt sein, bei zwölfhunderttausend Francs.«

»Oh, General«, sagte Bourrienne schnell, »manche Rechnungen wurden bereits beglichen.«

»Drei Kleider für fünftausend Francs!«

»Ja«, sagte Bourienne, »aber es sind auch solche für fünfhundert Francs darunter.«

»Machen Sie sich über mich lustig, Monsieur?«, fragte Bonaparte mit gerunzelter Stirn.

»Nein, General, nach Scherzen ist mir nicht zumute, aber ich sage Ihnen, dass es Ihrer nicht würdig ist, einer solchen Bagatelle wegen in Rage zu geraten.«

»Ludwig XVI. war immerhin König und ist wegen solcher Dinge in Rage geraten, obwohl er fünfundzwanzig Millionen Zivilliste bezog!«

»General, Sie sind ein größerer König als Ludwig XVI. und werden es sein, wenn es Ihnen beliebt. Außerdem war Ludwig XVI. ein bedauernswerter Mann, das müssen Sie einräumen.«

»Ein wackerer Mann, Monsieur.«

»Ich frage mich, was der Erste Konsul davon halten würde, wenn die Leute ihn für einen wackeren Mann hielten.«

»Wenn diese Kleider für fünftausend Francs wenigstens Gewänder wären wie die schönen Toiletten aus der Zeit Ludwigs XVI., mit Volants, mit Reifrock, mit Schößchen, für die man fünfzig Meter Stoff benötigte, das könnte ich ja noch verstehen, aber diese Kleider, die wie Säcke aussehen oder besser wie Regenschirme im Futteral!«

»Der Mode muss man sich beugen, General.«

»Ganz genau, und das versetzt mich so in Rage. Wir bezahlen nicht für den Stoff. Wenn es so wäre, dann profitierten wenigstens die Manufakturen davon; nein, wir bezahlen für den eleganten Schnitt eines Monsieur Leroy: fünfhundert Francs für Stoff und viertausendfünfhundert Francs für den Zuschnitt. Die Mode! Heutzutage muss man sechshunderttausend Francs auftreiben, um die Mode zu bezahlen.«

»Haben wir denn nicht vier Millionen zur Hand?«

»Vier Millionen! Wie kommen Sie darauf?«

»Ich meine das Geld, das der Senat von Hamburg Ihnen dafür bezahlt hat, dass Sie die Auslieferung der beiden Iren ermöglichten, deren Leben Sie verschont haben.«

»Ach ja, Napper-Tandy und Blackwall.«

»Ich glaube, es sind sogar viereinhalb Millionen, die Ihnen der Senat unmittelbar und durch die Vermittlung des Monsieur Chapeau-Rouge ausgezahlt hat.«

»Meiner Treu«, sagte Bonaparte, der lachen musste, weil die Erinnerung an den Streich, den er der Freien und Hansestadt gespielt hatte, ihn in gute Laune versetzte, »ich weiß nicht, ob ich mit meinem Handeln nicht ein bisschen weit gegangen bin, aber ich kam gerade aus Ägypten zurück und habe die Hamburger so behandelt, wie ich es mir den Paschas gegenüber angewöhnt hatte.«

In diesem Augenblick schlug es neun Uhr.

Die Tür wurde geöffnet, und Rapp, der Dienst hatte, meldete, dass Cadoudal und seine zwei Aides de Camp im Audienzsaal warteten.

»Wohlan, einverstanden«, sagte Bonaparte zu Bourrienne, »nehmen Sie sechshunderttausend Francs aus diesem Topf und sehen Sie zu, dass ich nie wieder von dieser Sache zu hören bekomme!«

Und Bonaparte verließ das Zimmer, um dem bretonischen General Audienz zu gewähren.

Kaum war die Tür geschlossen, klingelte Bourrienne; Landoire erschien sofort.

»Sagen Sie Madame Bonaparte, dass ich eine gute Nachricht für sie habe, sie aber bitten muss, mich aufzusuchen, weil ich mein Kabinett nicht verlassen kann, da ich dort allein bin, haben Sie mich verstanden, Landoire? Da ich dort allein bin.«

Auf die Worte hin, dass es sich um eine gute Nachricht handele, eilte Landoire zur Treppe.

Jedermann liebte Joséphine abgöttisch, Bonaparte nicht ausgenommen.

3

Die Compagnons de Jéhu

Es war nicht das erste Mal, dass Bonaparte versuchte, den berüchtigten Partisanen Cadoudal der Seite der Republik zuzuführen und an sich zu binden.

Etwas, was ihm kurz nach der Rückkehr aus Ägypten widerfahren war und Folgen gezeitigt hatte, die wir nachstehend schildern werden, hatte sich seinem Gedächtnis nachdrücklich eingeprägt.

Am 17. Vendémidiaire des Jahres VIII (9.Oktober 1799) war Bonaparte an Land gegangen, ohne sich vorher der Quarantäne unterzogen zu haben, obwohl er aus Alexandria kam.

Unverzüglich hatten er und sein bevorzugter Aide de Camp Roland de Montrevel eine Postkutsche bestiegen und waren nach Paris aufgebrochen.

Gegen vier Uhr nachmittags desselben Tages erreichten sie Avignon, machten fünfzig Schritte von der Porte d’Oulle entfernt halt, vor dem Palais de l’Égalité, das nach und nach wieder seinen früheren Namen Palais-Royal annahm, den es seit Beginn des 18. Jahrhunderts getragen hatte und heute noch trägt; Bonaparte stieg aus der Postkutsche in dem dringenden Bedürfnis, das zwischen vier und sechs Uhr nachmittags alle Sterblichen verspüren, dem Bedürfnis nach einer Mahlzeit, gut oder schlecht.

Bonaparte unterschied sich von seinem Gefährten nur durch entschiedeneres Auftreten und größere Wortkargheit, doch der Gastwirt wandte sich sogleich an ihn mit der Frage, ob er allein zu speisen wünsche oder an der Wirtstafel.

Bonaparte überlegte kurz; da die Nachricht von seiner Landung sich noch nicht im Land hatte verbreiten können, jedermann ihn noch in Ägypten wähnte und er und sein Gefährte mehr oder weniger die Kleidung jener Zeit trugen, war sein stets wacher Wunsch, mit eigenen Augen zu sehen und mit eigenen Ohren zu hören, stärker als seine Besorgnis, erkannt zu werden, und da ihm das Speisen an der Wirtstafel, an der soeben aufgetragen wurde, das Warten ersparen würde, erwiderte er, er wolle dort seine Mahlzeit einnehmen.

Dann wandte er sich an den Postillon, der ihn gefahren hatte: »In einer Stunde sollen die Pferde bereit sein.«

Der Gastwirt wies den Neuankömmlingen den Weg zur Wirtstafel; Bonaparte trat als Erster in den Speisesaal, Roland folgte ihm.

Die zwei jungen Männer – Bonaparte war neunundzwanzig oder dreißig Jahre alt, Roland sechsundzwanzig – setzten sich an das Tischende, mit einem Abstand von drei oder vier Gedecken zu den anderen Essensgästen.

Jeder, der gereist ist, weiß, welche Wirkung Neuankömmlinge auf eine Wirtstafel haben: Alle Blicke richten sich auf sie, sofort sind sie Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit.

Die anderen Gäste waren Stammgäste des Gasthauses sowie einige Reisende, mit der Schnellpost auf dem Weg von Marseille nach Lyon, und ein Weinhändler aus Bordeaux, der sich aus Gründen in Avignon aufhielt, die man noch erfahren wird.

Dass die Neuankömmlinge sich mit Bedacht abseits der anderen gesetzt hatten, steigerte deren Neugier nur umso mehr.

Obwohl sie gleich gekleidet waren – Stulpenstiefel und Kniehose, Gehrock mit langen Schößen, Reisemantel und breitkrempiger Hut – und den Anschein der Gleichheit zu erwecken suchten, schien der als Zweiter Eingetretene seinem Gefährten eine Ehrerbietung entgegenzubringen, die der Altersunterschied nicht rechtfertigte, sondern die einen Rangunterschied zu verraten schien. Zudem nannte er ihn Citoyen, während der andere ihn einfach Roland nannte.

Doch es geschah, was in solchen Fällen zu geschehen pflegt: Nach einer Minute ausgiebigen Beäugens der neuen Gäste wandte man den Blick von ihnen ab und widmete sich wieder den Gesprächen, die für einen Augenblick verstummt waren.

Es ging um ein Thema, das für die Reisenden von größtem Interesse war: die thermidorianische Reaktion und die neu entfachten lebhaften Hoffnungen der Royalisten; ungeniert war die Rede von einer baldigen Wiedereinsetzung des Hauses Bourbon, was höchstens noch sechs Monate auf sich warten lassen konnte, da Bonaparte in Ägypten festgehalten wurde. Lyon, eine der Städte, die während der Revolution am meisten gelitten hatten, war wie selbstverständlich das Hauptquartier der Verschwörung.

Eine wahre provisorische Regierung hatte sich gebildet, mit königlichem Rat, königlicher Verwaltung, königlichem Stab und königlichen Armeen.

Um diese Armeen zu besolden und um den unablässigen Krieg in der Vendée und im Morbihan zu bezahlen, brauchte es allerdings Geld und noch mehr Geld. England gab Geld, aber knauserig; nur die Republik konnte den Sold für ihre Gegner aufbringen. Statt jedoch einen schäbigen Handel mit ihr anzustreben, auf den sie nie und nimmer eingegangen wäre, hatte der königliche Rat Räuberbanden aufgestellt, deren Aufgabe das Entwenden von Staatseinnahmen war und das Überfallen der Kutschen, in denen öffentliche Gelder transportiert wurden. Das Bürgerkriegsdenken mit seinen lockeren Moralbegriffen betrachtete das Plündern der Schnellkutsche des Schatzamts nicht als Diebstahl, sondern als kriegerische Operation, als Waffengang.

Eine dieser Banden war auf der Straße von Lyon nach Marseille tätig, und als die Neuankömmlinge bei Tisch Platz genommen hatten, war gerade die Rede davon gewesen, dass sie eine Kutsche der Schnellpost mit sechzigtausend Francs Regierungsgeldern überfallen hatte. Dieser Überfall hatte sich am Abend zuvor zwischen Marseille und Avignon, zwischen Lambesc und Pont-Royal ereignet.

Die Räuber, wenn man die edlen Erleichterer des Staatssäckels so nennen will, hatten vor dem Kutscher, dem sie eine Quittung über den Betrag ausgehändigt hatten, kein Hehl daraus gemacht, dass das Geld das Land sicherer überqueren würde, als sein Gefährt gewährleisten konnte, und dazu bestimmt war, die Armee Cadoudals in der Bretagne zu unterstützen.

All das war neu, unerhört, ja schier unvorstellbar für Bonaparte und Roland, die Frankreich vor zwei Jahren verlassen hatten und sich nicht träumen ließen, welche unermessliche Korruption sich unter der väterlichen Regierung des Direktoriums in allen Gesellschaftsklassen breitgemacht hatte.

Der Zwischenfall hatte sich auf der Straße ereignet, auf der auch sie gekommen waren, und derjenige, der davon berichtete, war selbst ein Hauptakteur dieses Überfalls durch Wegelagerer: der Weinhändler aus Bordeaux.

Am neugierigsten auf Einzelheiten waren neben Bonaparte und seinem Begleiter, die sich mit Zuhören begnügten, die Reisenden der Schnellpost, die auf ihre Weiterreise warteten. Die anderen Gäste, die aus der näheren Umgebung stammten, waren mit solchen Katastrophen so wohlvertraut, dass sie jederzeit Einzelheiten hätten beisteuern können, statt davon zu hören. Der Weinhändler stand im Mittelpunkt der Neugier, und es muss gesagt werden, dass er sich seiner Rolle würdig erwies, denn er antwortete auf alle Fragen, die man ihm stellte, mit größter Liebenswürdigkeit.

»Sie behaupten also, Citoyen«, sagte ein dicker Mann, an den sich blass und zitternd eine hagere Frau schmiegte, deren Knochen man fast klappern zu hören vermeinte, »dieser Raubüberfall habe auf der Straße stattgefunden, auf der wir herkamen!«

»Ja, Citoyen. Ist Ihnen zwischen Lambesc und Pont-Royal eine Stelle aufgefallen, wo die Straße ansteigt und sich zwischen zwei Hügeln verengt, eine sehr steinige und felsige Stelle?«

»O ja, mein Lieber«, fiel die Frau ein und drückte den Arm ihres Mannes, »das ist mir aufgefallen, und ich habe sogar gesagt, daran erinnerst du dich doch gewiss: Was für ein unguter Ort! Da komme ich lieber tagsüber vorbei als nachts.«

»Aaah, Madaaame«, sagte ein junger Mann, der die lässige Aussprache der Zeit besonders affektiert praktizierte und der an der Wirtstafel offenbar den Ton angab, »wissen Sie denn nicht, dass es für die Herrschaften der Compagnons de Jéhu keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gibt?«

»Wahrhaftig«, stimmte der Weinhändler zu, »so ist es, denn man hat uns um zehn Uhr vormittags am helllichten Tag überfallen.«

»Und wie viele waren es?«, fragte der Dicke.

»Vier, Citoyen.«

»Auf der Straße unterwegs?«

»Nein, sie kamen zu Pferde, bis an die Zähne bewaffnet und maskiert.«

»Das ist ihre Aaart, das ist ihre Aaart«, sagte der junge Mann affektiert. »Und dann haben sie sicher gesagt: Wehren Sie sich nicht, es wird Ihnen kein Haar gekrümmt; wir wollen nur das Geld der Regierung.«

»Wort für Wort, Citoyen.«

»Jaaa«, fuhr der verblüffend gut informierte Zeitgenosse fort. »Zwei sind abgestiegen, haben die Zügel ihrer Pferde ihren Kumpanen zugeworfen und den Kutscher aufgefordert, ihnen das Geld auszuhändigen.«

»Citoyen«, sagte der Dicke staunend, »Sie erzählen das Ganze wahrhaftig so, als wären Sie dabei gewesen!«

»Monsieur war vielleicht dabei«, sagte Roland.

Der junge Mann bedachte den Offizier mit einem kampflüsternen Blick. »Citoyen«, sagte er, »ich weiß nicht, ob Sie beabsichtigten, unhöflich zu mir zu sein, doch das können wir nach dem Essen regeln. Jedenfalls kann ich Ihnen versichern, dass meine politischen Ansichten so beschaffen sind, dass ich Ihren Verdacht nicht als Beleidigung auffasse, solange er nicht als Beleidigung beabsichtigt gewesen sein sollte. Gestern Vormittag gegen zehn Uhr, just zu dem Zeitpunkt, als die Schnellpost vier Meilen von hier entfernt war, speiste ich hier, wie diese Herren Ihnen bestätigen können, und zwar zwischen den Herren, die links und rechts neben mir zu sitzen mir in diesem Augenblick die Ehre erweisen.«

»Und wie viele Männer«, fragte Roland den Weinhändler, »waren Sie in der Kutsche?«

»Wir waren sieben Männer und drei Frauen.«

»Sieben Männer, ohne den Kutscher zu rechnen?«, wiederholte Roland.

»Sehr wohl«, erwiderte der Mann aus Bordeaux.

»Acht Männer haben sich von vier Banditen ausrauben lassen! Ich muss Ihnen gratulieren, Monsieur.«

»Wir wussten, mit wem wir es zu tun hatten«, erwiderte der Weinhändler, »und wir hüteten uns, zur Waffe zu greifen.«

»Warum das?«, fragte Roland. »Sie hatten es doch mit Strauchdieben zu tun, mit Galgenstricken, mit Straßenräubern.«

»Aber keineswegs, denn sie haben sich ja ausgewiesen.«

»Ausgewiesen?«

»Sie haben gesagt: Wir sind keine Straßenräuber, wir sind Mitglieder der Compagnons de Jéhu. Jede Gegenwehr ist zwecklos, meine Herren; fürchten Sie sich nicht, meine Damen.«

»So ist es«, sagte der junge Mann, der das große Wort an der Wirtstafel zu führen schien, »sie geben sich immer zu erkennen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.«

»Oho«, sagte Roland, indes Bonaparte schwieg, »was ist denn dieser Jéhu für ein Zeitgenosse, dass seine Gefährten so erlesene Umgangsformen haben? Ist er ihr Anführer?«

»Monsieur«, sagte ein Mann, dessen Kleidung den ehemaligen Priester wittern ließ und der offenbar in Avignon wohnte und zu den Stammgästen der Wirtstafel gehörte, »wenn Sie in der Lektüre der Heiligen Schrift bewanderter wären, als Sie es allem Anschein nach sind, dann wüssten Sie, dass dieser Zeitgenosse namens Jéhu vor mehr als zweieinhalb Jahrtausenden das Zeitliche gesegnet hat und aus einleuchtenden Gründen heutzutage keine Schnellposten auf den Reisestraßen überfallen kann.«

»Herr Abbé«, erwiderte Roland, »trotz Ihres verschnupften Tons machen Sie mir den Eindruck eines äußerst gebildeten Mannes, und deshalb bitte ich Sie, einem armen Unwissenden nähere Auskünfte über diesen Jéhu zu erteilen, der vor mehr als zweieinhalb Jahrtausenden gestorben ist und sich dennoch der Ehre erfreut, Gefährten zu besitzen, die sich mit seinem Namen schmücken.«

»Monsieur«, fuhr der Geistliche im gleichen säuerlichen Ton fort wie zuvor, »Jéhu war ein König Israels, den Elisa salbte unter der Bedingung, dass Jéhu Ahab und seine Sippe ausrottete und Isebel erschlug und alle Priester Baals vernichtete.«

»Herr Abbé«, sagte der junge Offizier lachend, »ich danke Ihnen für die Erläuterung. Ich bezweifle nicht, dass sie zutrifft und sicherlich überaus gelehrt ist, aber ich muss gestehen, ich bin um keinen Deut klüger als zuvor.«

»Aaaber, Citoyen«, warf wieder der Stutzer ein, »begreifen Sie etwa nicht, dass Jéhu seine Majestät Ludwig XVIII. ist, auserwählt von Gott und gesalbt unter der Bedingung, dass er die Verbrechen der Republik bestraft und die Priester des Baal erschlägt, anders gesagt die Girondisten, Cordeliers, Jakobiner, Thermidorianer und alle Übrigen, die zu dem abscheulichen Zustand beigetragen haben, den man seit sieben Jahren die Revolution nennt?«

»Aha!«, sagte Roland. »Ich beginne zu verstehen; aber zählen Sie zu jenen, die von den Compagnons de Jéhu ausgerottet werden sollen, auch die tapferen Soldaten, die Frankreichs Grenzen gegen die Mächte des Auslands verteidigt haben, und die herausragenden Generäle, die ihre Armeen in Tirol, im Departement Sambre-et-Meuse und in Italien angeführt haben?«

»Aber sicherlich und mehr noch als alle anderen.«

Rolands Augen sprühten Blitze, er blähte die Nasenflügel, presste die Lippen aufeinander und erhob sich von seinem Stuhl; doch sein Gefährte zog ihn am Rock, so dass er sich wieder setzen musste und das Wort »Schlingel«, das er seinem Gegenüber ins Gesicht schleudern wollte, nicht aussprach.

Und derjenige, der soeben seine Macht über seinen Gefährten bewiesen hatte, ergriff mit ruhiger Stimme zum ersten Mal das Wort: »Citoyen, Sie müssen zwei Reisende entschuldigen, die vom anderen Ende der Welt kommen, fast wie aus Amerika oder Indien, die Frankreich seit zwei Jahren nicht gesehen haben und nichts von alldem wissen, was sich dort zugetragen hat, und die begierig darauf sind, es zu erfahren.«

»Sagen Sie, was Sie wissen wollen«, sagte der junge Mann, der die Beleidigung, die auszusprechen Roland im Begriff gewesen war, offenbar nicht recht wahrgenommen hatte.

»Ich dachte«, fuhr Bonaparte fort, »die Bourbonen hätten sich mit ihrem Exil abgefunden; ich dachte, die Polizei verhinderte, dass es Banditen oder Diebe auf den Straßen geben kann; und ich dachte, General Hoche hätte die Vendée befriedet.«

»Aber woher kommen Sie denn? Woher nur?«, rief der junge Mann und begann zu lachen.

»Ich sagte es doch, Citoyen, vom anderen Ende der Welt.«

»Nun gut! Ich werde es Ihnen erklären: Die Bourbonen sind nicht reich; die Emigranten, deren Vermögen verkauft wurde, sind ruiniert. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, ohne Geld zwei Armeen im Westen zu unterhalten und in den Bergen der Auvergne eine dritte auf die Beine zu stellen. Nun, indem die Compagnons de Jéhu die Schnellpost überfallen und die Geldkassetten der Steuereintreiber plündern, erklären sie sich zu den Steuereinnehmern der royalistischen Generäle. Fragen Sie Charette, Cadoudal oder Teyssonnet.«

»Aber«, warf der Weinhändler aus Bordeaux ängstlich ein, »wenn die Herren Compagnons de Jéhu es nur auf das Geld der Regierung abgesehen haben...«

»Selbstverständlich nur auf das Geld der Regierung; sie haben noch nie einen Bürger ausgeraubt.«

»Und wie kommt es dann«, fragte der Weinhändler etwas mutiger, »dass sie außer dem Geld der Regierung einen versiegelten Geldsack mit zweihundert Louisdor entwendet haben, der mir gehört?«

»Mein werter Monsieur«, erwiderte der junge Mann, »ich sagte Ihnen, dass es sich um einen Irrtum handeln muss und dass Ihnen dieses Geld eines Tages erstattet werden wird, so wahr ich Alfred de Barjols bin.«

Der Weinhändler seufzte hörbar und schüttelte den Kopf mit der Miene eines Menschen, dessen Zweifel allen Beteuerungen zum Trotz nicht völlig ausgeräumt wurden.

Doch als hätte das Eintreten des jungen Edelmanns, der seinen Namen und damit auch seinen gesellschaftlichen Rang enthüllt hatte, das Zartgefühl jener geweckt, für die er sein Wort gegeben hatte, kam ein Pferd angaloppiert und blieb vor der Tür des Gasthauses stehen; man vernahm Schritte im Flur, die Tür zum Speisesaal wurde aufgerissen, und auf der Schwelle erschien ein maskierter und bis an die Zähne bewaffneter Mann.

Alle Blicke richteten sich auf ihn.

»Meine Herren«, sagte er in der unnatürlichen Stille, die sein unerwartetes Erscheinen ausgelöst hatte, »befindet sich unter Ihnen ein Reisender mit Namen Jean Picot, der in der Schnellpost fuhr, die von den Compagnons de Jéhu zwischen Lambesc und Pont-Royal überfallen wurde?«

»Ja«, sagte der Weinhändler in größtem Erstaunen.

»Sind das vielleicht Sie, Monsieur?«, fragte der Maskierte.

»Das bin ich.«

»Hat man Ihnen nichts entwendet?«

»O doch, man hat mir einen Geldsack mit zweihundert Louisdor entwendet, den ich dem Kutscher anvertraut hatte.«

»Und ich muss hinzufügen«, sagte Monsieur Alfred de Barjols, »dass Monsieur soeben erst davon sprach und sein Geld als verloren betrachtete.«

»Monsieur hat sich getäuscht«, sagte der maskierte Unbekannte. »Wir führen Krieg gegen die Regierung, aber nicht gegen einzelne Bürger. Wir sind Partisanen, keine Strauchdiebe. Hier haben Sie Ihre zweihundert Louisdor, Monsieur, und wenn künftig ein ähnlicher Irrtum geschehen sollte, dann fordern Sie Ihr Eigentum zurück und berufen Sie sich auf den Namen Morgan.«

Und mit diesen Worten setzte der Maskierte zur Rechten des Weinhändlers einen Geldsack ab und ging, nachdem er sich mit einer höflichen Geste von den Anwesenden verabschiedet hatte, die vor Entsetzen oder vor Verblüffung über solchen Wagemut sprachlos waren.

Im selben Augenblick wurde Bonaparte gemeldet, dass die Pferde vorgespannt waren.

Roland bezahlte den Wirt, während Bonaparte sich erhob und sich anschickte, die Kutsche zu besteigen.

Als er sich anschließend zu seinem Reisegefährten gesellen wollte, sah er sich Alfred de Barjols gegenüber.

»Verzeihen Sie, Monsieur«, sagte dieser, »aber Sie haben einen Ausruf unterdrückt, der unzweideutig mir galt; darf ich erfahren, was der Grund für diese Zurückhaltung war?«

»Oh, Monsieur«, sagte Roland, »der Grund für diese Zurückhaltung ist schlicht der, dass mein Gefährte mich am Rock gezogen hat und ich deshalb, um ihn nicht zu verärgern, darauf verzichtet habe, Sie als Schlingel zu titulieren, wie es meine Absicht war.«

»Wenn es Ihre Absicht war, mir diesen Schimpf anzutun, Monsieur, darf ich dann die Absicht für die Tat nehmen?«

»Wenn es Ihnen genehm ist, Monsieur...«

»Es ist mir genehm, denn es gibt mir Gelegenheit, Satisfaktion von Ihnen zu verlangen.«

»Monsieur«, sagte Roland, »mein Reisegefährte und ich sind in großer Eile, wie Sie unschwer sehen können; wenn Sie aber meinen, eine Stunde würde uns genügen, um unsere Meinungsverschiedenheit auszutragen, dann würde ich bereitwillig diese Stunde Verspätung auf mich nehmen.«

»Eine Stunde wird genügen, Monsieur.«

Roland salutierte und eilte zur Postkutsche.

»Aha«, sagte Bonaparte. »Du schlägst dich?«

»Ich konnte nicht anders, General«, erwiderte Roland. »Aber mein Gegner ist sehr entgegenkommend; es wird nicht länger dauern als eine Stunde. Sobald wir fertig sind, nehme ich ein Pferd und werde Sie gewiss bis Lyon eingeholt haben.«

Bonaparte zuckte die Schultern.

»Raufbold!«, sagte er; dann reichte er ihm die Hand und fügte hinzu: »Sieh zu, dass du wenigstens nicht ums Leben kommst, ich brauche dich in Paris.«

»Ach, seien Sie unbesorgt, General, zwischen Valence und Vienne werden Sie mich wiedersehen.«

Bonaparte fuhr ab.

Eine Meile hinter Valence hörte er ein Pferd im Galopp und ließ die Kutsche anhalten.

»Ach, Roland, du bist es«, sagte er. »Offenbar ist alles gut ausgegangen.«

»Ganz ausgezeichnet«, sagte Roland, der die Miete für das Pferd entrichtete.

»Hast du dich geschlagen?«

»Ja, mein General.«

»Und wie?«

»Mit Pistolen.«

»Und?«

»Ich habe ihn erschossen, mein General.«

Roland nahm wieder seinen Platz neben Bonaparte ein, und die Postkutsche folgte im Galopp ihrem Weg.

4

Der Sohn des Müllers von der Guerche

Bonaparte benötigte Roland in Paris, damit er ihm half, den 18. Brumaire zu inszenieren. Nach diesem erfolgreichen Coup kam ihm wieder in Erinnerung, was er mit eigenen Augen und Ohren an der Wirtstafel in Avignon erlebt hatte. Er beschloss, die Compagnons de Jéhu unerbittlich zu verfolgen, und bei der ersten Gelegenheit schickte er ihnen Roland mit unbeschränkten Vollmachten auf den Hals.

Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir sehen, was es mit dieser Gelegenheit auf sich hatte, ermöglicht durch eine Frau, die sich rächen wollte, nach welch fürchterlichem Kampf die vier Anführer der Vereinigung Roland in die Hände fielen, und wie sie ihr Ende fanden, ohne das Ansehen zu entehren, das sie sich geschaffen hatten.

Roland kehrte im Triumph nach Paris zurück. Nun ging es darum, Cadoudal nicht etwa gefangen zu nehmen, denn man wusste, dass dies unmöglich war, sondern zu versuchen, ihn für die Sache der Republik zu gewinnen.

Wieder wurde Roland von Bonaparte mit diesem Auftrag betraut.

Roland machte sich auf den Weg, holte in Nantes Erkundungen ein, schlug den Weg nach La Roche-Bernard ein, und nachdem er dort abermals Erkundungen eingezogen hatte, machte er sich in Richtung des Dorfs Muzillac auf.

In der Tat befand sich dort Cadoudal.

Betreten wir mit Roland das Dorf, nähern wir uns der vierten Hütte zur Rechten, heften wir unser Auge auf einen Schlitz des Fensterladens, und sehen wir uns um.

Vor uns haben wir einen Mann im Gewand der wohlhabenden Bauern des Morbihan. Kragen, Knopflöcher und Hutkrempe säumt lediglich eine fingerbreite Goldborte. Der Rock ist aus grauem Tuch gefertigt, mit grünem Kragen. Vervollständigt wird die Kleidung des Mannes durch eine bretonische Hose und lederne Gamaschen, die bis zum Knie reichen.

Auf einem Stuhl liegt sein Säbel, auf dem Tisch und in Reichweite ein Paar Pistolen. In den Läufen einiger Karabiner spiegelt sich ein lebhaftes Kaminfeuer.

Cadoudal sitzt an dem Tisch, auf dem seine Pistolen liegen; der Schein einer Lampe beleuchtet sein Gesicht und die Papiere, die er aufmerksam liest. Sein Gesicht ist das eines Dreißigjährigen: eine offene und fröhliche Miene, eingerahmt von blonden Kräusellocken, beseelt von großen blauen Augen; ein Lächeln würde zwei Reihen weißer Zähne enthüllen, die Zange oder Bürste des Zahnarztes noch nie berührt haben.

Wie Du Guesclin, dessen Landsmann er ist, hat er einen großen runden Kopf, und deshalb ist er als General Rundkopf ebenso bekannt wie als Georges Cadoudal.

Sein Vater war Landwirt in dem Kirchspiel Kerléano, und Georges hatte am Gymnasium von Vannes eine ausgezeichnete Schulbildung erhalten, als in der Vendée die ersten royalistischen Aufstände aufflackerten. Cadoudal erfuhr davon, sammelte seine Jagd- und Zechkumpane, überquerte an ihrer Spitze die Loire und bot Stofflet seine Dienste an.

Als ehemaliger Jagdaufseher Monsieur de Mauleviers hatte Stofflet seine Vorbehalte gegenüber dem Adel und noch mehr gegenüber dem Bürgertum; bevor er sich mit Cadoudal verbündete, wollte er wissen, worauf er sich einließ, und Cadoudal war begierig, sich im Kampf zu beweisen.

Schon am nächsten Tag kam es zu einem Gefecht. Als Stofflet sah, wie die Weißen vorpreschten, ohne sich um Bajonette und Kugelhagel zu scheren, sagte er unwillkürlich zu Monsieur de Bonchamps, der sich neben ihm befand: »Wenn dieser Rundkopf kein Loch in den Schädel bekommt, wird er es noch weit bringen.«

Seit dieser Zeit haftete Cadoudal der Name Rundkopf an.

Georges kämpfte in der Vendée bis zur Niederlage von Savenay, bei der die Hälfte der Aufständischen den Tod fand und die andere Hälfte sich in alle Winde zerstreute.

Nachdem er drei Jahre lang wahre Wunder an Kraft, Gewandtheit und Tapferkeit vollbracht hatte, überschritt er die Loire abermals und kehrte in das Morbihan zurück.

In seinem Geburtsland führte Cadoudal auf eigene Rechnung Krieg. Als Oberbefehlshaber, den seine Soldaten vergötterten und dem sie bedingungslos gehorchten, erfüllte er Stofflets Prophezeiung; er trat die Nachfolge eines La Rochejacquelein, d’Elbée, Bonchamps, Lescure, Charette und sogar Stofflets selbst an, und seither kann er es an Ruhm mit ihnen aufnehmen und ist ihnen an Macht sogar überlegen, da er fast der Einzige ist, der noch gegen die Herrschaft Bonapartes kämpft, der seit zwei Monaten Erster Konsul ist und im Begriff steht, die Schlacht von Marengo zu schlagen.

Vor drei Tagen hat Cadoudal erfahren, dass General Brune, der Sieger von Alkmaar und von Castricum, der Retter Hollands, zum Oberfehlshaber der republikanischen Armeen im Westen ernannt wurde und in Nantes eingetroffen ist mit dem Auftrag, ihn, Cadoudal, und seine Chouans zu vernichten, koste es, was es wolle.

Nun denn! Cadoudal muss dem Oberbefehlshaber zeigen, dass er keine Furcht kennt und dass man mit Einschüchterungsversuchen bei ihm überhaupt nichts ausrichten kann.

Müßig spielt er mit dem Gedanken an aufsehenerregende Aktionen, durch die man die Republikaner aus der Fassung bringen könnte, doch schon bald hebt er den Kopf, denn er hört ein Pferd galoppieren. Der Reiter gehört zu seinen Männern, denn er hat ungehindert die Chouans passiert, die an der Straße von La Roche-Bernard auf der Lauer liegen, und Muzillac erreicht.

Der Reiter hält vor der Tür des Häuschens, in dem Georges sich befindet, betritt die Gasse und sieht sich seinem Anführer gegenüber.

»Ah, du bist es, Branche-d’Or«, sagte Cadoudal. »Wo warst du?«

»In Nantes, General.«

»Welche Nachrichten bringst du?«

»Ein Aide de Camp General Bonapartes hat General Brune begleitet und kommt in besonderer Mission, die Ihnen gilt.«

»Mir?«

»Ja.«

»Weißt du, wie er heißt?«

»Roland de Montrevel.«

»Hast du ihn gesehen?«

»Wie ich Sie sehe.«

»Wie ist er?«

»Ein schöner junger Mann, sechs- bis siebenundzwanzig Jahre alt.«

»Wann wird er kommen?«

»Ein, zwei Stunden nach mir, nehme ich an.«

»Hast du ihm den Weg bereitet?«

»Ja, man wird ihn nicht aufhalten.«

»Wo befindet sich die Vorhut der Republikaner?«

»In La Roche-Bernard.«

»Wie viele sind es?«

»Ungefähr tausend.«

In diesem Augenblick galoppierte ein Pferd heran.

»Oha!«, sagte Branche-d’Or. »Sollte er das schon sein? Unmöglich!«

»So ist es, denn dieser Reiter kommt aus der Richtung von Vannes.«

Der Reiter hielt sein Pferd vor der Tür an und trat ein. Obwohl er in einen weiten Mantel gehüllt war, erkannte Cadoudal ihn.

»Bist du es, Cœur-de-Roi?«, fragte er.

»Ja, General.«

»Woher kommst du?«

»Aus Vannes, wohin Sie mich geschickt hatten, damit ich die Blauen überwache.«

»Und was kannst du berichten?«

»Sie stehen kurz vor dem Hungertod, und General Harty will heute Nacht die Vorratsspeicher von Grand-Champ überfallen, um an Lebensmittel zu kommen. Er wird den Überfall selbst anführen, und die Kolonne wird aus höchstens hundert Mann bestehen, damit sie beweglich genug ist.«

»Bist du müde, Cœur-de-Roi?«

»Aber nein, General.«

»Und dein Pferd?«

»Es ist schnell gelaufen, aber es kann noch drei bis vier Meilen bewältigen, bevor es umfällt. Zwei Stunden Ruhe -«

»Zwei Stunden Ruhe und eine doppelte Ration Hafer, damit es sechs Meilen schafft!«

»Es wird sie schaffen, General.«

»Du wirst in zwei Stunden aufbrechen und in meinem Namen den Befehl geben, das Dorf Grand-Champ bei Tagesanbruch zu evakuieren.«

Cadoudal hielt inne und lauschte aufmerksam.

»Aha«, sagte er, »das wird er wohl sein. Ich höre den Galopp eines Pferdes, das sich von La Roche-Bernard nähert.«

»Das ist er«, sagte Branche-d’Or.

»Wer ist es?«, fragte Cœur-de-Roi.

»Jemand, den der General erwartet.«

»Kommt, Freunde, lasst mich allein«, sagte Cadoudal. »Du, Cœur-de-Roi, begibst dich so schnell wie möglich nach Grand-Champs; du, Branche-d’Or, nimmst im Hof mit dreißig Mann Aufstellung, die du als Boten in alle Winkel des Landes aussenden kannst. Sorge dafür, dass das Beste, was man bekommen kann, als Abendmahlzeit für zwei Personen vorbereitet wird.«

»Verlassen Sie das Haus, General?«

»Nein, ich gehe nur demjenigen entgegen, der gerade ankommt. Verschwinde in den Hof, er soll dich nicht sehen!«

Cadoudal erschien auf der Türschwelle, als ein Reiter sein Pferd anhielt und sich ratlos umblickte.

»Er ist hier, Monsieur«, sagte Cadoudal.

»Wer soll hier sein?«, fragte der Reiter.

»Der, den Sie suchen.«

»Woher wollen Sie wissen, dass ich jemanden suche?«

»Das ist nicht schwer zu erraten.«

»Und wen suche ich?«

»Georges Cadoudal; das ist nicht schwer zu erraten.«

»Oh!«, sagte der junge Mann erstaunt. Er sprang vom Pferd und wollte es an einem Fensterladen anbinden.

»Werfen Sie ihm die Zügel über den Hals«, sagte Cadoudal, »und machen Sie sich keine Gedanken, Sie werden Ihr Pferd vorfinden, sobald Sie es benötigen. In der Bretagne geht nichts verloren, Sie befinden sich im Land der Ehrlichkeit«, und er wies auf die Tür: »Erweisen Sie mir die Ehre, diese ärmliche Hütte zu betreten, Monsieur Roland de Montrevel«, sagte er, »das ist der einzige Palast, den ich Ihnen heute Nacht als Dach über dem Kopf anbieten kann.«

Trotz aller Selbstbeherrschung konnte Roland seine Überraschung nicht verbergen, und im Lichtschein des Kaminfeuers, das eine unsichtbare Hand wieder entfacht hatte, sah Cadoudal ihm an, dass er vergeblich zu erraten versuchte, wie der von ihm Gesuchte von seinem Kommen hatte wissen können. Doch da Roland seine Neugier nicht über Gebühr verraten wollte, setzte er sich auf den Stuhl, den Cadoudal ihm anbot, und hielt seine Stiefelsohlen an das wärmende Feuer.

»Ist das Ihr Hauptquartier?«, fragte er.

»Ja, Oberst.«

»Es scheint mir ein wenig nachlässig bewacht zu sein«, sagte Roland, der sich umsah.

»Das sagen Sie«, erwiderte Georges, »weil Ihnen zwischen La Roche-Bernard und hier niemand begegnet ist, nicht wahr?«

»Nichts und niemand, wahrhaftig.«

»Aber das beweist doch nicht, dass die Straße nicht bewacht gewesen wäre«, sagte Georges lachend.

»Zum Henker, wenn sie nicht von den Käuzchen bewacht wurde, die mich offenbar von Baum zu Baum begleitet haben; in diesem Fall nehme ich meine Behauptung natürlich zurück, General.«

»So ist es in der Tat«, sagte Cadoudal, »die Käuzchen sind meine Schildwachen, Wachen mit scharfen Augen, denn sie haben den Menschen die Fähigkeit voraus, auch im Dunkeln zu sehen.«

»Dennoch hätte ich keine Menschenseele gefunden, die mir den Weg gezeigt hätte, wenn ich nicht so vorausschauend gewesen wäre, mir in La Roche-Bernard den Weg erklären zu lassen.«

»Sie hätten unterwegs jederzeit rufen können: ›Wo finde ich Georges Cadoudal?‹, und jederzeit hätte Ihnen eine Stimme geantwortet: ›Im Dorf Muzillac, es ist das vierte Haus auf der rechten Seite.‹ Sie haben niemanden gesehen, Oberst. Aber in ebendieser Sekunde wissen an die fünfzehnhundert Männer, dass Monsieur Roland de Montrevel, Aide de Camp des Ersten Konsuls, eine Unterredung mit dem Müller von Kerléano hat.«

»Aber wenn Ihre fünfzehnhundert Männer wissen, dass ich Aide de Camp des Ersten Konsuls bin, warum haben sie mich dann ungeschoren passieren lassen?«

»Weil sie Ordre hatten, Sie nicht nur ungeschoren zu lassen, sondern Ihnen notfalls sogar zu Hilfe zu kommen.«

»Sie wussten also, dass ich auf dem Weg zu Ihnen war?«

»Ich wusste, dass Sie auf dem Weg waren, und auch, warum.«

»Dann muss ich es Ihnen nicht eigens sagen.«

»O doch, vorausgesetzt, Sie sagen mir etwas, was ich gerne höre.«

»Der Erste Konsul wünscht den Frieden, Frieden mit allen, nicht nur mit Einzelnen. Mit Abbé Bernier, mit d’Autichamp, Châtillon und Suzannet hat er Frieden geschlossen; es schmerzt ihn, Sie allein abseitsstehen und ihm störrisch trotzen zu sehen, denn er schätzt Sie als tapferen und loyalen Gegner. Und deshalb hat er mich als unmittelbaren Unterhändler zu Ihnen geschickt. Welche Bedingungen stellen Sie für einen Friedensschluss?«

»Oh, nichts weiter«, sagte Cadoudal lachend. »Der Erste Konsul überlässt den Thron Seiner Majestät Ludwig XVIII., wird sein Kronfeldherr, sein Generalstatthalter, der Befehlshaber über seine Armeen zu Lande und zu Wasser, und ich erkläre den Waffenstillstand auf der Stelle zum Friedensabkommen und werde zu seinem ersten ergebenen Soldaten.«

Roland zuckte die Schultern. »Sie wissen, dass das unmöglich ist«, sagte er, »und dass der Erste Konsul dieses Verlangen unmissverständlich zurückgewiesen hat.«

»So ist es. Und deshalb bin ich bereit, die Kriegshandlungen wiederaufzunehmen.«

»Wann?«

»Heute Nacht. Sie kommen gerade im richtigen Augenblick, um das Schauspiel mitzuerleben.«

»Und doch wissen Sie, dass die Generäle d’Autichamp, Châtillon, Suzannet und Abbé Bernier die Waffen gestreckt haben?«

»Sie sind Generäle der Vendée und können im Namen der Vendée tun, was sie wollen. Ich bin Bretone und Chouan und kann im Namen der Bretonen und der Chouans tun, was ich will.«

»Sie überantworten dieses unselige Land also einem Vernichtungskrieg, General?«

»Ich überantworte seine Christen und Royalisten dem Martyrium.«

»General Brune befindet sich in Nantes mit den achttausend Gefangenen, die uns die Engländer ausgeliefert haben.«

»So viel Glück hätten sie bei uns nicht, Oberst. Die Blauen haben uns gelehrt, keine Gefangenen zu machen. Was die Anzahl unserer Gegner betrifft, scheren wir uns um solche Kleinigkeiten im Allgemeinen nicht.«

»Aber wenn General Brune mit seinen achttausend Gefangenen und den zwanzigtausend Soldaten, die er von General Hédouville übernimmt, nichts ausrichten kann, dann wird der Erste Konsul persönlich gegen Sie antreten – wenn es sein muss, mit hunderttausend Mann, das wissen Sie.«

»Wir werden uns der Ehre bewusst sein, die er uns damit erweist«, sagte Cadoudal, »und uns bemühen, ihm zu beweisen, dass wir würdig sind, gegen ihn zu kämpfen.«

»Er wird Ihre Städte in Schutt und Asche legen.«

»Wir werden uns in unsere Hütten zurückziehen.«

»Er wird sie verbrennen.«

»Dann werden wir in den Wäldern leben.«

»Sie werden sich eines Besseren besinnen, General.«

»Erweisen Sie mir die Ehre, vierundzwanzig Stunden mit mir zu verbringen, und Sie werden sehen, dass mein Entschluss gefasst ist.«

»Und wenn ich annehme?«

»Wäre ich überglücklich. Allerdings dürfen Sie nicht mehr verlangen, als ich Ihnen anbieten kann: ein Strohdach über dem Kopf, eines meiner Pferde als Reittier und freies Geleit, wenn Sie mich verlassen.«

»Einverstanden.«

»Und Ihr Wort, Monsieur, dass Sie sich nicht den Ordres widersetzen, die ich erteile, und meine Überraschungsangriffe nicht zu vereiteln versuchen.«

»Dafür bin ich viel zu neugierig; ich gebe Ihnen mein Wort, General.«

»Was auch immer vor Ihren Augen geschieht?«, beharrte Cadoudal.

»Was auch immer vor meinen Augen geschieht. Ich verzichte auf die Rolle des Handelnden und begnüge mich mit der des Zuschauers, denn ich will zum Ersten Konsul sagen können: Das sah ich mit eigenen Augen.«

Cadoudal lächelte. »Gut!«, sagte er. »Sie werden sehen.«

Kaum hatte er gesprochen, wurde die Tür geöffnet, und zwei Bauern trugen einen gedeckten Tisch mit einer dampfenden Terrine Kohlsuppe und Speck herein; zwischen zwei Gläsern stand ein riesiger Krug frisch gezapften schäumenden Apfelmosts. Gedeckt war für zwei Personen – eine unmissverständliche Einladung zum Abendessen an die Adresse des Obersten.

»Sehen Sie, Monsieur de Montrevel«, sagte Cadoudal, »meine Leute hoffen, dass Sie mir die Ehre erweisen werden, mit mir zu speisen.«

»Und sie täuschen sich nicht«, erwiderte Roland, »denn ich bin halb verhungert, und hätten Sie mich nicht eingeladen, wäre ich Gefahr gelaufen, mir gewaltsam etwas zu essen zu beschaffen.«

»Sie müssen verzeihen, dass ich Ihnen nur schlichte Kost anbieten kann«, sagte Cadoudal. »Ich verfüge nicht über eine Kriegskasse wie Ihre Generäle, und da Sie meine armen Bankiers auf das Schafott geschickt haben, sind mir die Nahrungsmittel knapp geworden. Ich will Ihnen das nicht zum Vorwurf machen, denn ich weiß, dass Sie ohne List und Tücke gehandelt haben und dass es ein ehrlicher Handel zwischen Soldaten war. Es gibt nichts daran zu tadeln, ganz im Gegenteil: Ich habe Ihnen für den Geldbetrag zu danken, den Sie mir aushändigen ließen.«

»Eine der Bedingungen, unter denen Mademoiselle de Fargas uns die Mörder ihres Bruders ausgeliefert hat, war die, dass das Geld, das sie in Ihrem Namen verlangt hat, Ihnen übergeben wird. Der Erste Konsul und ich haben nur unser Wort gehalten.«

Cadoudal verneigte sich; als Ehrenmann fand er das völlig selbstverständlich.

Dann wandte er sich an einen der beiden Bretonen, die den Tisch hereingetragen hatten: »Was hast du uns noch anzubieten, Brise-Bleu?«

»Ein Hühnerfrikassee, General.«

»Das ist der Speisezettel Ihres Diners, Herr von Montrevel.«

»Ein wahres Festmahl; ich befürchte nur eines.«

»Was wäre das?«

»Solange wir essen, steht nichts zu befürchten, aber wenn es ans Trinken geht...«

»Ah! Sie mögen keinen Apfelmost«, sagte Cadoudal. »Verwünscht! Das bringt mich in Verlegenheit. Apfelmost und Wasser, daraus besteht mein ganzer Weinkeller, wie ich gestehen muss.«

»Darum geht es mir nicht. Auf wessen Gesundheit werden wir trinken?«

»Das bringt Sie in Verlegenheit, Monsieur de Montrevel«, sagte Cadoudal mit unnachahmlicher Würde. »Wir werden auf die Gesundheit Frankreichs trinken, das unser beider Mutter ist. Wir dienen unserem Heimatland mit unterschiedlichen Ansichten, aber, wie ich hoffe, mit gleicher Liebe.«

»Auf Frankreich, Monsieur!«, sagte Cadoudal und schenkte ein.

»Auf Frankreich, General!«, erwiderte Roland und stieß mit Cadoudal an.

Und beide setzten sich fröhlich, beruhigten Gewissens, und machten sich mit dem gesunden Appetit junger Männer über die Kohlsuppe her.

5

Die Falle

Man wird sich denken können, dass Cadoudal weder so ausführlich noch so wohlwollend geschildert würde, wäre er nicht dazu bestimmt, eine der Hauptpersonen unserer Erzählung abzugeben, und wir begäben uns nicht in die Gefahr, uns zu wiederholen, wäre es uns nicht darum zu tun, durch ein möglichst genaues Porträt dieses außergewöhnlichen Mannes die Hochachtung, die Bonaparte für ihn hegte, verständlich zu machen.

Indem wir sein Handeln beobachten, indem wir zeigen, wie er sich zu helfen weiß, werden wir am ehesten die Avancen begreifen, einem Gegner gegenüber gemacht von jemandem, zu dessen Gepflogenheiten dies nicht einmal seinen Freunden gegenüber zählte.

Beim Ton einer Glocke, die ein Ave Maria erklingen ließ, zog Cadoudal seine Uhr.

»Elf Uhr«, sagte er.

»Ich stehe zu Ihren Diensten«, erwiderte Roland.

»Wir haben eine kriegerische Unternehmung in etwa sechs Wegstunden Entfernung vor. Wollen Sie sich vorher ausruhen?«

»Ich?«

»Ja, wenn Sie wollen, können Sie eine Stunde schlafen.«

»Danke, das ist nicht nötig.«

»Dann«, sagte Cadoudal, »brechen wir auf, sobald Sie bereit sind.«

»Und Ihre Männer?«

»Ach ja, meine Männer. Meine Männer stehen bereit.«

»Wo denn das?«, fragte Roland.

»Überall.«

»Zum Teufel! Das würde ich gerne sehen!«

»Sie werden es sehen.«

»Und wann?«

»Wenn es Ihnen beliebt. Meine Männer sind ausgesprochen diskret und lassen sich nur blicken, wenn ich sie dazu auffordere.«

»Und wenn ich sie sehen will...?«

»Werden Sie es mir sagen, ich mache ein Zeichen, und sie werden sich zeigen.«

Roland begann zu lachen.

»Glauben Sie mir nicht?«, fragte Cadoudal.

»Ganz im Gegenteil – nur... Brechen wir auf, General.«

»Brechen wir auf.«

Die beiden jungen Männer hüllten sich in ihre Mäntel und verließen das Haus.

»Zu Pferde!«, sagte Cadoudal.

»Welches ist für mich bestimmt?«, fragte Roland.

»Ich dachte mir, es wäre Ihnen recht, Ihr Pferd frisch und ausgeruht vorzufinden, und deshalb habe ich zwei meiner Pferde für diese Unternehmung bestimmt. Wählen Sie selbst, sie stehen einander in nichts nach, und in ihren Pistolenhalftern befindet sich jeweils ein exzellentes Paar Pistolen englischen Fabrikats.«

»Bereits geladen?«, fragte Roland.

»Und zwar gut geladen, Oberst, denn das ist eine Aufgabe, die ich keinem anderen anvertraue.«

»Zu Pferde dann«, sagte Roland.

Cadoudal und sein Begleiter saßen auf und schlugen den Weg nach Vannes ein. Cadoudal ritt neben Roland, und in zwanzig Schritt Entfernung folgte ihnen Branche-d’Or, der Generalstabschef der Armee, wie Georges ihn genannt hatte.

Die Armee selbst blieb unsichtbar. Die Straße, die so gerade verlief, als wäre sie mit dem Lineal gezogen, wirkte völlig verlassen.

Die zwei Reiter legten etwa eine halbe Wegstunde zurück.

Nach Ende dieser Zeit fragte Roland ungeduldig: »Zum Teufel auch, wo stecken Ihre Männer?«

»Meine Männer? Zu unserer Rechten, zu unserer Linken, vor uns, hinter uns, überall. Ich scherze nicht, Oberst. Halten Sie mich etwa für so tollkühn, dass ich mich ohne Aufklärer mitten unter derart erfahrene und wachsame Männer wie Ihre Republikaner wagen würde?«

Roland schwieg einen Augenblick und sagte dann zweifelnd: »Wenn ich mich recht erinnere, General, sagten Sie, ich brauchte es nur zu sagen, wenn ich Ihre Männer sehen wollte. Nun gut, jetzt will ich sie sehen!«

»Ganz oder teilweise?«